発行物:ポジションペーパー「COP26:気候カオス回避のため、企業に求められる行動」(2021/10/29)

環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)は、29日、ポジションペーパー「COP26 気候カオス回避のため、企業に求められる行動(和訳)」(英語版は9月28日発行)を発行しました。

ーー2021年10月31日、パリ協定の締結以降、最も重要な気候変動会議が英国スコットランドのグラスゴーで始まる。しかし、先住民族の人々や最貧国の代表者、世界中の有色人種コミュニティを代表する人々が会議に出席し、その声を確実に届けることができるかどうかは、いまだ疑問視されている。新型コロナウイルスのワクチン接種の機会のみならず、締約国会議(COP)への渡航と参加の仕組みにも不公平さがあるためだ。

COPの目的は、私たちみんなが直面している、世界で同時に起きている気候危機への解決策を構築することだ。しかし、化石燃料および森林破壊産業による極端な気候変動や人権侵害について、最も責任のないコミュニティが最も直接的に大きな影響を受け、ここでもまた、制度的な不正義によって深刻な悪影響を受けていることを記しておきたいーー

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)は、パリ協定の目標達成に向けて地球温暖化を1.5度に抑えるため、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のグラスゴーでの締約国会議(COP26)で実質的な成果を求める協力者たちの世界的なネットワークに参加する。

今年の気候サミットは金融に焦点が置かれるーーそれは当然だ。金融が重要なのは、途上国が異常気象に対処し、クリーンエネルギーの未来へと移行するのを支援するためだけではない。銀行や保険会社もまた、化石燃料拡大および、産業が引き起こす森林破壊を助長する資金の流れを直ちに断ち切る必要があるからだ。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は『第6次評価報告書』の中で、「人間の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と宣言した。向こう数十年の間に二酸化炭素およびその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に、地球温暖化は1.5度および2度を超えるという。

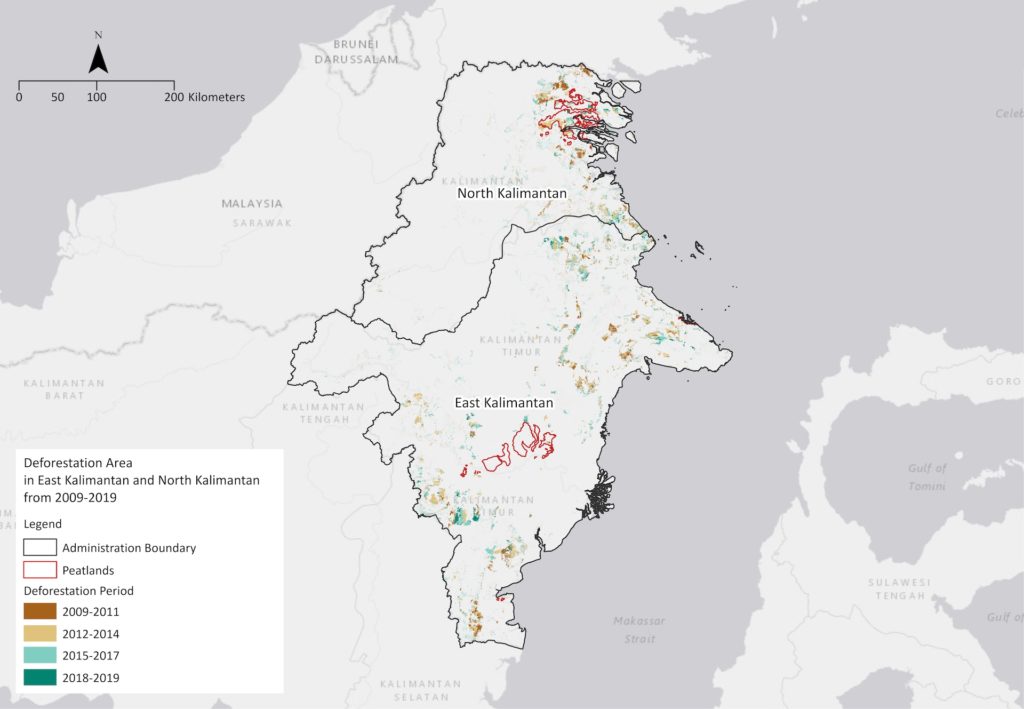

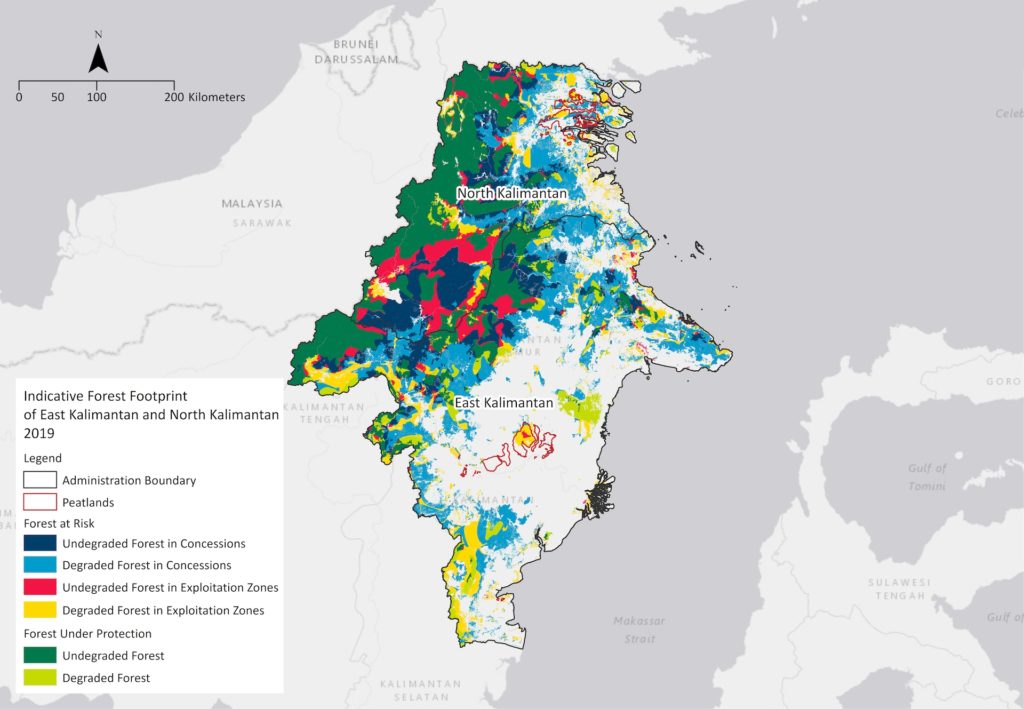

つまり、手つかずの森林や泥炭地、自然生態系、先住民族の領域で、森林破壊のリスクがある産品(以下、森林リスク産品)の生産拡大を推し進める大手銀行や消費財企業は、森林と森の民の人権を守り、権利を擁護する方針を直ちに採用して実施しなければならないということだ。パーム油や紙パルプ、木材、大豆、牛肉生産は森林減少の最大の要因であり、気候危機に拍車をかけている。大手銀行や消費財企業は、そうした目的のために商業伐採や植林地・牧草地の天然林への拡大を推進している顧客企業あるいはサプライヤーとの関係を断ち切らなければならない。

そして私たちは、化石燃料に依存する経済から直ちに脱却する必要がある。保守的な国際エネルギー機関(IEA)でさえ、人間が暮らしやすい未来を守るためには、各国は化石燃料の全ての新規探査および生産を停止し、化石燃料への補助金を打ち切るべきであると明言している。それでも、ウォール街をはじめ世界中の銀行は、化石燃料セクターに数十億ドルを投じ続けている。

森林や、炭素を豊富に含む泥炭地に火が入れられブルドーザーで一掃される場合、または化石燃料が抽出され燃焼された場合、膨大な量の温室効果ガスが大気中に放出される。そして、炭素吸収源として機能するはずの森林や泥炭地は、破壊されるだけでなく、逆に二酸化炭素を放出して気温上昇をもたらす要因となる。非常識かつ無責任である。こうした脅威の存在に加担している企業や金融機関が責任を負うための気候変動のための合意が、地球には必要なのである。

気候危機の規模に応じた対応を取る

指針としての「リアルゼロ」

「2050年までにネットゼロ」はCOP26開催に至るまでの間、官民関係組織の常套句となってきた。しかし、2050年までにネットゼロでは「少なすぎ、遅すぎる」。2050年までに、すでに炭素排出量が壊滅的な影響を引き起こすレベルに達してしまう可能性がある。

FoE (Friends of the Earth)インターナショナルが、気候正義を求める複数団体の支援を受けて発行した報告書の中で述べているとおり、「リアルゼロ」とは「可能な限りゼロとなるよう排出量を削減し、生態学的アプローチを用いて残留排出量を除去する」ことを意味する。つまり、化石燃料が世界全体の排出量の主たる要因である以上、企業や政府が化石燃料の拡大を即時停止し、可能な限り早急に化石燃料全体を段階的に廃止する明確で実行可能な計画を示さない限り、そのネットゼロの約束を信用することはできないということだ。

森林減少や自然生態系の劣化は、世界全体の排出量の大きな要因となっている。炭素吸収源の役目を果たし、大気から最も多くの炭素を除去できる森林を保護することは、排出量を削減する最も安価で早い手段のひとつだ。したがって、世界の消費財企業――つまり、森林リスク産品の調達によって森林破壊につながる需要を推進している企業――に見られる多くのネットゼロの約束も、サプライチェーンで関わる森林やその他の自然生態系への商業伐採や単一作物のプランテーション、牧場の拡大を即時停止すると証明しない限り、信用することはできない。

あまりにも頻繁に「2050年までにネットゼロ」という言葉はPR戦術として使われ、政府や金融機関、企業は実質的かつ意味のある行動を遅らせている。気候変動対策の遅れは、気候変動による影響を否定するのと本質的には同じことである。

「リアルゼロ」の達成には、次の行動が必須となる。

●あらゆるセクターで最前線のコミュニティの権利を尊重し、暴力を終わらせる

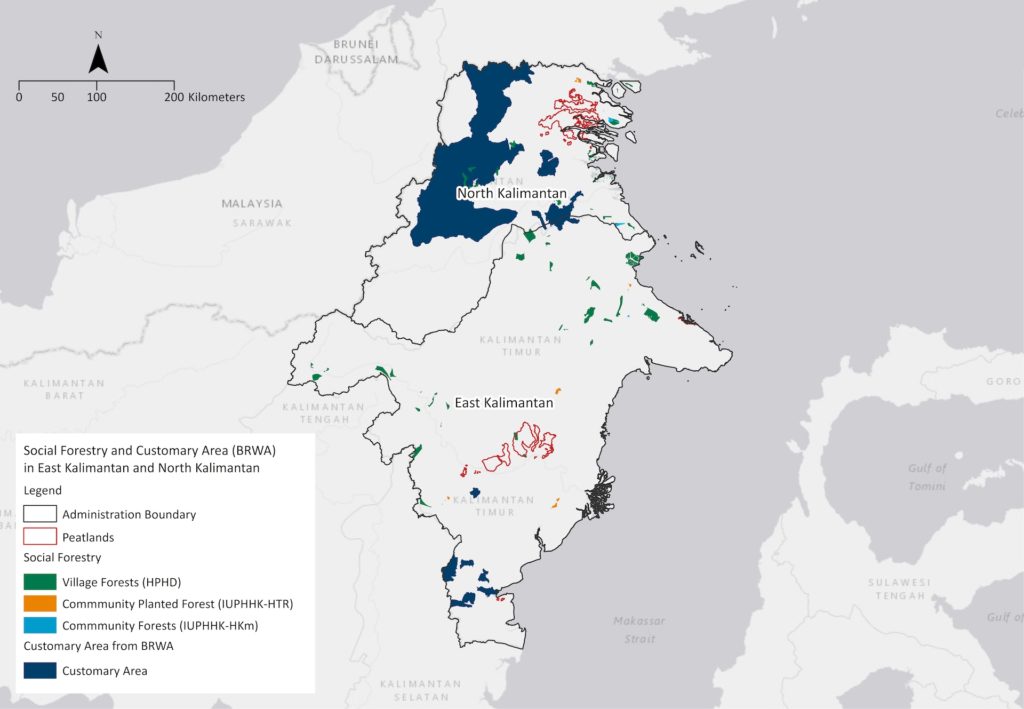

IPCCは『土地関係特別報告書』の中で、強力かつ組織化された地域コミュニティや先住民族コミュニティは森林減少と生態系崩壊に対する重要な防御であると確認している。こうしたコミュニティは、土地や文化、生活を守り、数世代にもわたってその営みを続けてきた。先住民族の人々が管理しているのは地球上の土地の約2割に過ぎないが、世界の生物多様性の8割を保護している。優先すべきは、人権を中心に据えて擁護し、先住民族の土地権を保証し、先住民族の権利を尊重する気候変動対策だ。それが正しい行動指針だからというだけでなく、最も有効なアプローチでもあるからだ。

多国籍企業や政府が人権を優先課題として擁護できないと、最前線のコミュニティや人権擁護者が受ける暴力、脅迫、不当な犯罪者扱いが増加する。この相関性はアグリビジネスセクターと化石燃料セクターで最も顕著だが、これは居住地で計画中あるいは進行中の開発事業による影響を受ける先住民族やコミュニティの土地保有権、土地利用権、またそれらの事業に対して「FPIC原則」(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意を与える、または拒否する権利、FPIC=Free, Prior and Informed Consent)との関連がとりわけ深いからだ。土地紛争では、自分たちの領域やコミュニティのこれまでの暮らしを守ろうとする先住民族の人々や女性、活動家たちが、社会的抗議を不当告発されたり、嫌がらせを受けたり、投獄されたりすることが珍しくない。最近のグローバル・ウィットネスの報告書『Last Line of Defence(仮邦題:最後の砦)』によれば、2020年だけで200人もの環境保護活動家が殺害されている。

●化石燃料拡大への財政支援を停止し、化石燃料の段階的廃止を開始する

IEAは最近の報告書『IEAロードマップ(Net Zero by 2050)』の中で、2021年以降、新規の石油、ガス、石炭を供給してはいけないとする、これまでの結論を強調している。この主張からも、2050年までのネットゼロを約束している全ての企業が、化石燃料拡大への支援を即時停止すべきであることは明らかだ。化石燃料拡大への支援を続ける銀行や保険会社による「2050年までにネットゼロ」の約束を信用すべきではない。

優先課題として、銀行および保険会社は、人権や環境破壊、炭素排出量の多さに関して悲惨な記録が残るオイルサンド部門への支援を停止すべきである。また石炭産業への支援を即刻停止し、経済協力開発機構(OECD)加盟国とEU諸国では遅くとも2030年まで、他の各国では2040年までに完全撤退する必要がある。

銀行はこれらの短期的な取り組みと並行して、化石燃料融資の完全で管理された公平な段階的停止と、影響を受ける全ての労働者とコミュニティの公正な移行(ジャスト・トランジション)を計画し、スタートさせなければならない。同様に保険会社は、化石燃料に関する保険全体の段階的廃止を計画しなければならない。これらを果たさない約束は全てグリーンウォッシュになる。

●森林と泥炭地の保護を優先する

森林と泥炭地は、すでに進行している重大な気候変動に世界が適応していくうえで不可欠であり、今後もその事実は変わらない。健全な森林は河川流域を維持し、海面上昇への影響を軽減し、気温の上昇を抑えるのに必要な植生をもたらし、生物多様性を維持・向上させ、二酸化炭素を吸収するが、こうした便益はほんの一例に過ぎない。天然林と泥炭地の保護は、企業の見せかけの「植林」プロジェクトであってはならず、その土地に根差した気候緩和・適応計画の中で何よりもまず優先されるべきものである。劣化した森林の回復は、炭素の吸収・貯留に極めて重要な役割を果たすため、手つかずの森林を守る取り組みを続ける必要がある。土地利用の転換を阻止し、森林リスク産品サプライチェーンを「森林破壊禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止」(NDPE:No Deforestation, No Peat and No Exploitation)の取り組みと整合するよう改革することも、同じく現存する炭素貯蔵量の増加と保護につながる。逆に、森林の減少と劣化が続けば、気候変動や生物多様性の損失が加速するだけでなく、森林コミュニティは気候変動に対処する力を削がれ、不公平かつ深刻な影響をさらに被ることになる。

気候危機に対する世界規模の方針と介入 は、林業や産品生産、化石燃料の採掘を望む企業に先住民族コミュニティの土地を引き渡すのではなく、自らの土地に対してコミュニティが持つ法的権利を保証し、拡大することを目指さなければならない。最後に残された手つかずの森林景観や天然林および生態系で、林業や産業型の産品生産、そして化石燃料の採掘を拡大することは直ちに停止しなければならない。

●産品生産による森林破壊を阻止する

政府と企業は、自らの森林リスク産品の調達や資金提供が、森林減少や森林劣化、権利侵害の原因とならないよう徹底しなければならない。パリ協定の履行に対する包括的方針には、企業によるNDPE方針採用に関する明確な要件を記載する必要がある。その一環として、政府は企業のサプライチェーンおよび金融セクターへの強い規制を採用すべきである。

世界の森林減少の40%は、パーム油や紙パルプ、牛肉、大豆、カカオ、木材製品などの産品生産に起因する。森林リスク産品によって利益を得ている消費財企業や銀行は、森林減少を食い止めるだけでなく、先住民族の土地権を保証して、森林伐採や産業型農業、牧場の拡大による影響を受ける先住民族と地域コミュニティの権利を尊重する厳格な方針を採用し、遵守しなければならない。

さらに、家畜の生産はメタン排出の極めて大きな要因となっている。気候変動の主たる要因に完全に対処するためには、世界の食料システムもまた、破壊的で集約的な農法からアグロエコロジー(農業生態学)的な農法へと転換し、野菜中心の食事を奨励する必要がある。

偽りの解決策を防止する

カーボンオフセットは、気候変動の解決策にはならない。

現実的なリスクとして、COP締約国が、偽りの解決策の定着や奨励を狙いとするルールブックを承認する可能性がある。例えばネットゼロ目標達成のためのカーボンオフセット容認や、再生可能エネルギーのポートフォリオに組み込まれた発電用森林バイオマスの大規模燃焼、さらにネガティブエミッション技術といったものが該当する。世界は企業や政府のグリーンウォッシュを認める余裕はない。

カーボンオフセットは、IPCCの定義によれば、「他の場所で発生した排出量を相殺するために削減、回避または隔離される二酸化炭素換算排出量の単位」とされる。オフセットは取引可能なクレジットとしてパッケージ化され、販売されている。金融機関や消費財企業、政府に気候変動対策を求める圧力が高まる中、これらの組織は事業活動での排出量削減とは別物のカーボンオフセットに頼っている。化石燃料セクターにおける最大の汚染者である多くの企業が、ネットゼロ目標の達成に向けて森林カーボンオフセットの利用を検討している。

COP26に向けて大規模汚染企業が示している提案の多くは、カーボンオフセットの仕組みが、森林減少に歯止めをかけて排出量を削減するための市場本位のメカニズムとなる可能性を示唆するものである。しかし、その仕組みは機能しておらず、今後も機能するはずがない。むしろ、あらゆるカーボンオフセットのメカニズムには深刻な問題があることがこれまで明らかになっており、排出量を削減できなかったり、人権侵害や酷使に拍車をかけたりしているケースも多い。エネルギーセクターのネットゼロ目標達成のために、土地・森林によるオフセットの利用を認めてはならない。排出量を相殺するのではなく、削減できる場所で削減することが重要である。

発電用に木材を燃焼した場合、燃焼時のエネルギー当たりの排出量は、石炭よりも多くの二酸化炭素が排出される。さらに、バイオマス産業が推進している炭素回収技術は規模の大きな検証は行われていないため、大規模集中型発電での利用は、気候変動の解決策として認めることはできない。石炭火力発電の廃止が依然として優先事項であり、木質バイオマスを代替燃料として使うことは解決策にならないことを強調しておきたい。

COPの優先課題の一つは、欠陥のある「市場本位の解決策」から、人と地球の双方に利益をもたらすために、多様な生物が暮らす生態系を真に保護・管理し、回復させる一連の「自然本位の解決策」へと転換することだ。今回のCOPでは、偽りの解決策を停止すること、そしてオフセット、森林伐採、単一作物プランテーションの拡大、ネガティブエミッション技術の提案を認めないことを、全世界の合意事項としなければならない。

RANは、オフセットではなく、独立した基金を創設することで資金を調達する非市場型アプローチについて、CLARA(Climate Land Ambition and Rights Alliance)の提案を支持している。このような基金は、委任信託のように、土地・森林による大量のカーボンオフセットを発生させずに、権利を保証し、森林保護のために必要な資金を提供できるだろう。カーボンオフセットは、化石燃料由来の排出量削減に必要な投資を遠ざけ、遅らせるだけである。

パリ協定第6条8項では「総合的及び全体的であり、並びに均衡のとれた非市場型アプローチ」の正当性を強く示しており、これこそCOP26会期中に合意されるべきものである。これらの解決策は第6条2項および第6条4項で目指している定義がやや曖昧なアプローチとは異なる。第6条8項の非市場型解決策もまた保護と回復の優先を基本とし、自分たちの土地の持続可能な管理に対する先住民族コミュニティの法的権利の保証と拡大を目指す必要がある。

提言:気候変動、生物多様性、人権の危機に拍車をかけている銀行、保険会社、消費財企業へ

COP26の開幕までに、全ての金融機関および消費財企業は以下を行う必要がある。

●人権および先住民族の主権を尊重すること

金融機関は、人権および土地権を侵害する事業や企業、また、人種差別の慣行に関与し、条約が保護する先住民族の権利、主権、FPIC原則(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意を与える、または拒否する権利)を尊重しない事業や企業には、全ての金融サービスおよび投資を停止しなければならない。

消費財企業は、FPIC原則をはじめとする先住民族およびコミュニティの権利を擁護する方針や手順に実効性を持たせることで、人権や土地権が侵害されることのないよう積極的な役割を果たさなければならない。消費財企業は、FPIC原則の権利尊重を検証するために、人権モニタリング(監視)とデューデリジェンス(相当の注意による適正評価)システム、現地調査に基づく方法を構築しなければならない。これは、インドネシアやアマゾン、コンゴ盆地の熱帯林を含む、林業やプランテーション拡大のために新たな開発が進む地域において特に重要である。消費財企業は、国際的な人権規範に従って、先住民族の土地権およびFPIC原則を保証する法的枠組みを推奨すべきであり、そうした枠組みを揺るがすことがあってはならない。消費財企業はまた、土地権の擁護者に対する暴力、不当告発、脅迫、殺害を防止するために、そのような行為を決して容認しない「ゼロトレランス」手順を制定しなければならない。

●森林破壊に関わる支援を停止すること

金融機関は、サプライチェーン全体を見て森林破壊や自然地域の転換、泥炭地破壊に関わりのある顧客企業には、あらゆる金融サービスおよび投資を即時停止しなければならない。

消費財企業は、サプライチェーン全体を見て、森林破壊や自然地域の転換、泥炭地破壊に関与している企業からの全ての調達と、こうした企業への投資を即時停止しなければならない。

●化石燃料への支援を停止すること

金融機関は、化石燃料産業への全ての金融サービスおよび投資の段階的廃止を始めなければならない。これには、化石燃料の採掘や生産および輸送の拡大に関与している事業や企業への全支援の即時停止を含む。

参考情報として、60団体を超える世界の気候変動団体および人権団体が2020年9月に発表した『パリ協定と整合性のある金融機関原則』では、パリ協定との整合性を図ろうとする金融機関の行動を評価するための基準をいくつか提供している。

さらに、RANが2021年4月に発表した『キープ・フォレスト・スタンディング 森林&人権方針ランキング2021』では、影響力のあるグローバル銀行および消費財企業各社(※)が、森林リスク産品セクターで森林破壊と人権侵害を助長している現状に対処するために採用した方針と行動を評価している。

※消費財企業(10社):日清食品、花王、ネスレ、ペプシコ、プロクター&ギャンブル、ユニリーバ、コルゲート・パーモリーブ、フェレロ、モンデリーズ、マース

銀行(7社):MUFG、JPモルガン・チェース、中国工商銀行(ICBC)、DBS、バンクネガラインドネシア(BNI)、CIMB、ABNアムロ

引用資料、参考資料

『IPCC第6次評価報告書』、全文はこちら

国際自然保護連合(IUCN)の方針声明:手つかずの森林景観を含む原生林について(仮邦題)

生物多様性と気候変動に関するIPCC-CBD(生物多様性条約)共同報告書、要約はこちら

『Last Line of Defence(仮邦題:最後の砦)』

CLARA(Climate Land Ambition and Rights Alliance)、ウェブサイト、入手可能な発行物

『The Final Warning Bel(仮邦題;最後の警報)』

英語版はこちら

“COP26 Glasgow: What’s Needed Now to Avert Climate Chaos”

レインフォレスト・アクション・ネットーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGOです。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。2005年10月より、日本代表部を設置しています。

本件に関するお問い合わせ先

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

広報:関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org