ブログ:バイデン政権、気候変動対策強化〜「キーストーンXL」パイプライン認可取り消しで高まるメガバンクの政治リスク〜(2021/1/29)

責任ある金融 シニア・キャンペーナー ハナ・ハイネケン

1月20日、ジョー・バイデン氏が米大統領に就任した。就任直後にパリ協定に復帰し、「キーストーンXL」パイプライン建設認可の取り消し、そして北極圏国立野生生物保護区における石油・ガス鉱区のリース権発行を停止した。アメリカの気候危機対策強化の始まりだ。就任から1週間がたった27日には、気候変動を「国家安全保障と外交政策の中心」とする考えのもと、複数の大統領令に署名した。

実は、このような動きは日本のメガバンクに大きな影響を及ぼす。なぜならば、3メガは「キーストーンXL」パイプラインをはじめとするアメリカの化石燃料産業に膨大な資金を提供しているからだ。

メガバンクが支える化石燃料産業

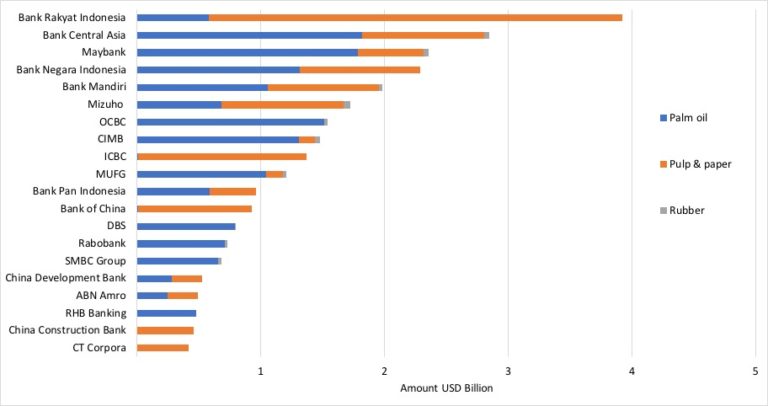

レインフォレスト・アクション・ネットワーク他が行った調査によれば、3メガは世界の化石燃料産業、そしてアメリカでの石油・ガス開発や輸送等のインフラ建設を大きく支えている。

●2015年12月に採択されたパリ協定以降、3メガは化石燃料産業に計約2,814億ドルの融資・引受を2016年から2019年の間に提供した。そして、この資金の約3分の1は化石燃料事業を拡大している上位100社の企業に提供された。邦銀では三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の資金提供額が最も大きく、世界では6位だった。みずほフィナンシャルグループは9位、SMBCグループは20位だ。

●バイデン政権が就任初日にブレーキをかけたオイルサンドと北極圏の石油・ガス産業では、3メガはトップ30の事業社、そして関連するパイプライン企業に合計でそれぞれ約13億ドル、約18億ドルの融資・引受を同期間に提供した。邦銀ではMUFGが最大の資金提供者だった。

●3メガは、アメリカのシェールガス産業の上位40社に計384億ドルの融資・引受を同期間に提供した。ここでも邦銀ではMUFGが最大の資金提供者である。シェールガス産業は気候危機を悪化させているメタン排出の要因の一つで、パイプラインなどの設備から漏れ出すメタンが問題視されている。

「キーストーンXL」パイプライン建設の取り消し、高まる政治リスクとESGリスク

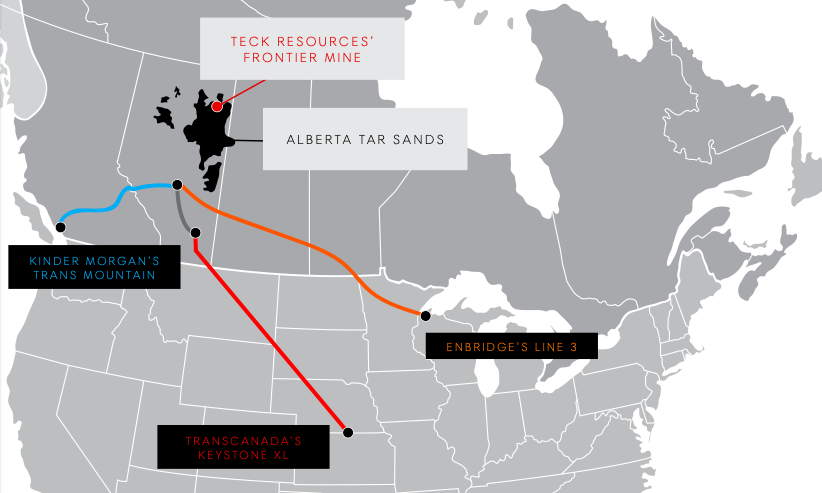

出典www.ran.org/funding_tar_sands/

「キーストーンXL」パイプライン(赤線)はTCエナジー社(旧トランス・カナダ社)が計画する、カナダ・アルバータ州のオイルサンド油田から米国ネブラスカ州を通り、メキシコ湾岸の製油所を結ぶ長さ1,179マイルのパイプラインだ。

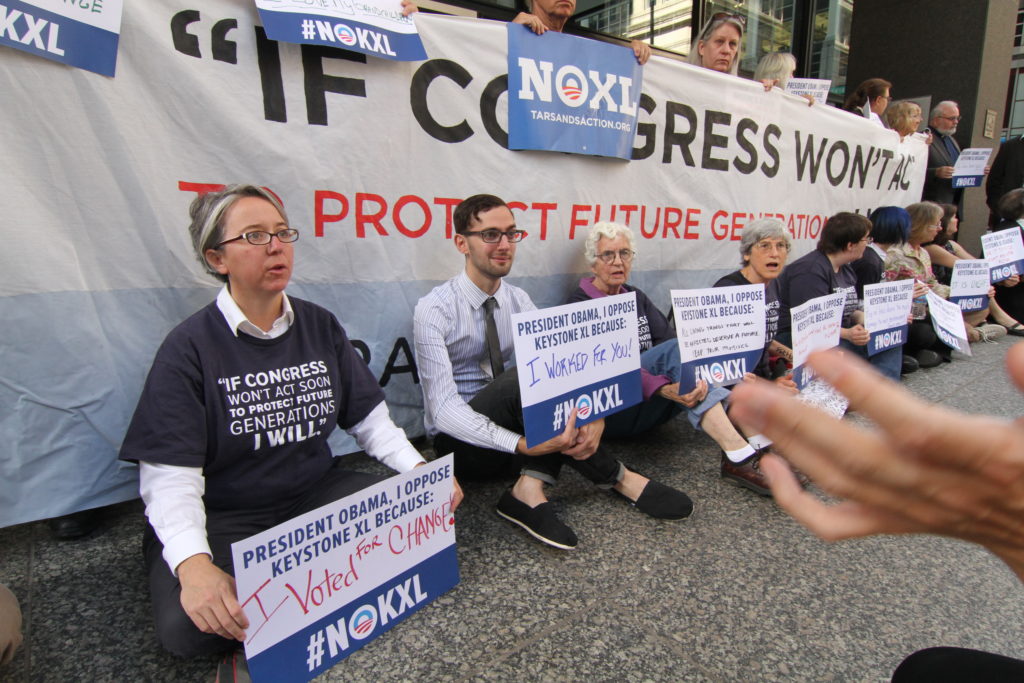

日量83万バレルの石油を輸送し、年間二酸化炭素排出量は新規石炭火力発電所50基分に相当する影響を及ぼすといわれている。先住民族の権利や水環境、気候に深刻な影響を及ぼす事業で、10年以上もの間、先住民族、牧場主や農家、環境保護活動家、若者など様々な人々が建設に抗議してきた。ESG(環境、社会、企業統治)リスク、特に気候リスク、先住民族の権利侵害リスク、原油流出事故リスク、評判リスクなどが高いことが指摘されてきた。

また、この事業は政権の気候変動対策によって対応が変わり、事業の先行きが不透明になることから政治リスクも高い。2015年11月、 オバマ大統領は気候変動問題を理由にこの事業を却下したが、2017年にトランプ前大統領の元で復活。今回の取り消しの主な理由も気候変動問題だった。

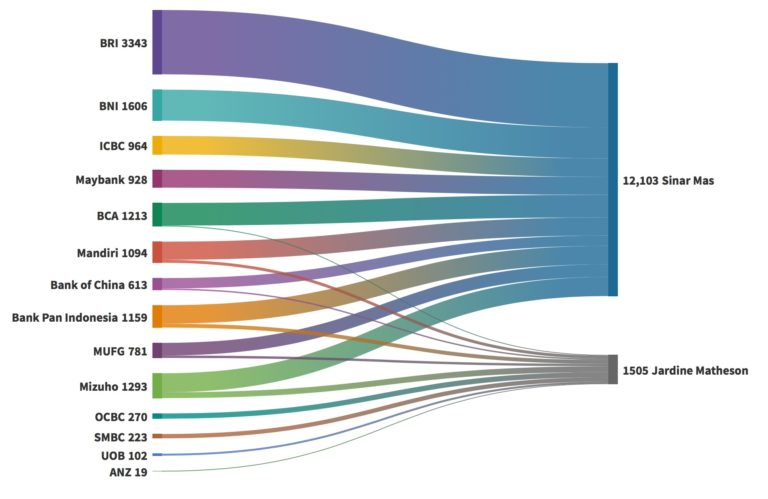

MUFGをはじめ日本の3メガバンクは、このパイプライン事業の建設企業であるTCエナジー社を融資と引受で支えてきた。MUFGの同社への石燃料関連融資・引受額は6億2500万ドル(2016年〜2020年9月末)で、世界9位、邦銀では最多である。MUFGは2020年12月時点で3件の融資に参加し、社債発行1件の引受銀行であった。

今回の認可取り消しによってTCエナジー社は建設を中止したため、メガバンクの資金は座礁資産になったのではないだろうか?

次の課題:「ライン3」パイプライン

気候変動及び先住民族権利問題の観点でキーストーンXLと同じく深刻であることから、「ライン3」オイルサンド・パイプライン(オレンジの線)の取り消しが次の重要課題である。

エンブリッジ社が建設している「ライン3」パイプラインは、既存のパイプラインを直径の大きいパイプに交換し、カナダのアルバータ州からミネソタ州経由でウィスコンシン州まで、日量76万バレルのオイルサンド原油輸送を計画している。

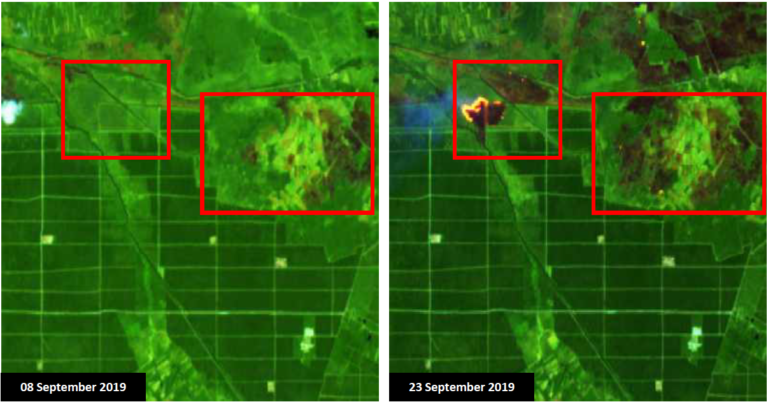

既存のライン3を安全に廃止することなく現場に放置し、昨年12月からミネソタ州での建設が始まったが、原油流出事故のリスクや先住民族の権利侵害リスク、法的リスクや評判リスクが非常に高い。特に先住民族の反対は激しく、ホワイトアース族とレッドレイク族居留地の部族が主導して3部族が訴訟を起こした。建設現場で逮捕されるなど、今も激しい抵抗が続いている。

また、建設労働者の大半を男性が占めるため、「男のキャンプ(man camps)」と呼ばれる労働者向け仮設住宅が建てられ、先住民族の女性への暴力や人身売買にもつながっていることが問題視されている。加えて、労働者による新型コロナウイルスの感染拡大リスクも指摘されている。

「ライン3」パイプライン事業にも3メガは関与し、このプロジェクトでもMUFGの資金提供額は邦銀で最も多い。エンブリッジ社へのMUFGの化石燃料関連融資・引受額(2016年~2020年9月30日)は26.8億ドル。そのうち、2021年に満期を迎える総額18億ドルの融資1件の主幹事銀行、融資他5件の参加銀行、そして社債発行1件の主幹事会社の役割を担っている。

メガバンクに求められること

3メガは、北米パイプライン事業で上記のような重大リスクを抱えていることは一切開示していない。また残念ながら、日本ではほとんど知られていない。

3メガは気候変動対策に真剣に取り組むのであれば、このような問題に目を向け、エンブリッジ社とTCエナジー社との関係を断ち切り、先住民族の権利を尊重していない事業や企業、そしてオイルサンド生産拡大事業とそれを進める企業への資金提供を直ちに停止することが必要だ。

化石燃料全体への支援の段階的廃止に向けた第一歩として、インフラ事業も含めオイルサンド部門全体との取引の段階的廃止を約束することが求められる。

【更新】動画:The Years Project, “Why Enbridge’s Line 3 Pipeline Project Is Bad for Everyone” を日本語字幕版に差し替えました(2021年4月13日)

参考:RANブリーフィングペーパー『北米パイプライン「ライン3」と「キーストーンXL」の黒幕〜オイルサンド・パイプライン建設を支援する世界の銀行』、2020年12月16日発行