メディア掲載:【動画】Brut JapanでRANハイネケンが取材を受けました

Brut Japan「メガバンクと気候変動の危険な関係」(2020年10月15日)〜RAN「責任ある金融」シニア・キャンペーナーのハナ・ハイネケンが、森林火災、気候変動とメガバンクの関係について取材を受けました。

動画を見る>>

**関連するRANのプレスリリース**

「『森林と金融』グローバルのデータベース発表〜パリ協定後、森林破壊企業に1,500億ドルの資金が流入〜」(2020/9/2)

サンフランシスコに本部を持つ米国の環境NGO RAINFOREST ACTION NETWORKの日本代表部です

動画を見る>>

「『森林と金融』グローバルのデータベース発表〜パリ協定後、森林破壊企業に1,500億ドルの資金が流入〜」(2020/9/2)

(English follows Japanese)

本日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)がサステナビリティレポートを公表し(注1)、「2019年度末時点で3,580百万米ドルの石炭火力発電向けプロジェクトファイナンスの貸出金残高を2030 年度に2019 年度比 50% 削減、2040年度を目途にゼロにする(但し、MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークに基づき、脱炭素社会への移行に向けた取り組みに資する案件は除外)」との目標を掲げました。これは、本年4月および7月にそれぞれ同様の目標を掲げた、みずほフィナンシャルグループ(注2)、三井住友フィナンシャルグループに続いての発表であり、邦銀大手3行の足並みが揃った形となります。

これは一定の前進ではあるものの、気候危機の緊急性を鑑みれば、不十分な目標設定としか言わざるを得ません。早急にさらなる厳格な目標設定と方針改訂が求められます。MUFGも署名している国連責任銀行原則(PRB)では、パリ協定と持続可能な開発目標(SDGs)にビジネス戦略を整合させることが謳われていますが、この度MUFGが掲げた目標は、時間軸の長さ、並びにスコープの狭さの両面で大きな問題があります。また、邦銀の石炭方針は、海外の金融機関と比べても依然低い評価に留まっています(注3)。

最新の科学によれば、パリ協定の1.5度目標を達成するためには、先進国では2030年までに、途上国であっても2040年までに石炭火力発電所の運転を完全に停止する必要があります。償還期間を過ぎても何十年も石炭火力発電所が稼働し続けることを鑑みれば、与信残高ゼロはより早期に達成される必要があります。また、今回の目標では依然として、新規の融資契約の余地が残されています。新規の石炭火力発電所は、世界中で1基たりとも建設の余地のないことが科学的にも明らかとなっていますが、邦銀によるブンアン2(ベトナム)などの新規融資検討が懸念されています。同事業はパリ協定の目標と整合しないだけでなく、経済合理性の欠如、現地の環境汚染や住民への人権侵害など、様々な問題が指摘されています。新規石炭火力発電事業への融資を例外なく停止する方針を早急に掲げるべきです。

また、スコープをプロジェクトファイナンスに限定し、コーポレートファイナンスを対象外としていることも問題です。石炭採掘を含む石炭火力のバリューチェーン全体を網羅したコーポレートファイナンス(注4)も対象に含めるべきであり、パリ協定に整合的な時間軸でのフェーズアウト戦略を掲げるべきです。海外では、顧客にパリ協定に整合的な時間軸での移行計画の提出を求めるエンゲージメントを行い、計画が不適格であればダイベストメントするという流れが加速しています。これは一例ですが、エンゲージメントを効果的に行うためにも、まず金融機関がパリ協定に整合的な戦略・目標のロードマップを示す必要があります。(注5)

さらに、石炭火力だけでなく、炭素排出量の多い他の化石燃料関連事業や土地利用に関わる(注6)事業および企業に対する資金提供の停止や残高削減の方針も掲げるべきです。

注1) https://www.mufg.jp/dam/csr/report/2020/ja_all.pdf

注2) 4月公表の同グループの方針では、2050年までの目標設定だったが、6月に開催された年次株主総会で2040年を目処に達成できるという趣旨の発言がなされた。

注3) 欧州やアメリカ、シンガポールの銀行と比べても邦銀の石炭方針は低い評価となっている。https://coalpolicytool.org/

(参考:https://world.350.org/ja/press-release/200908/)

注4) 石炭火力発電への依存度が高い企業・新規発電所および関連インフラ建設を計画中の企業向けの融資、株式や債券の引受・投資など。

注5) パリ協定と整合的な目標設定とロードマップを示そうとしている例として、仏BNPパリバの取り組みが挙げられる。https://350jp.org/tcfd/

注6) IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の2019年「土地関係特別報告書」(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/190809.html)では、農業、林業、その他土地利用による排出量が、人間活動による排出量の約23%を占めており、このうち、熱帯林減少による排出量が最も問題であるとされた。http://japan.ran.org/?p=1517

国際環境NGO 350.org Japan

気候ネットワーク

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)

国際環境NGO FoE Japan

メコン・ウォッチ

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン

<本件に関するお問い合わせ>

国際環境NGO 350.org Japan 渡辺瑛莉 japan@350.org

Joint Press Statement

October 16, 2020

350.org

Kiko Network

Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)

Friends of the Earth Japan

Mekong Watch

Rainforest Action Network

Greenpeace Japan

Japan — Today, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the largest banking institution in Japan, released its Sustainability Report (Japanese version only), stating its goal of erasing US$3.58 billion loan balances for coal-fired power projects by 2040. This announcement follows those of its Japanese peers, Mizuho Financial Group and Sumitomo Mitsui Financial Group, which set the same goal in April (1) and July this year respectively.

In response to the announcement, the No Coal Japan coalition, formed by several civil society groups, including 350.org, Kiko Network, JACSES, FoE Japan, Mekong Watch, Rainforest Action Network and Greenpeace Japan, said:

“While this is a step forward for MUFG, this goal is inadequate given the urgency of the climate crisis, and the impact of coal-fired power plants and other fossil fuels on health amidst the COVID-19 pandemic. There is an urgent need for stricter goal setting and fundamental policy revisions in Japan’s financial sector.”

The standard of Japanese banks’ coal policies including MUFG remains low as compared to overseas financial institutions. MUFG is also one of the signatories of the UN Principles for Responsible Banking (PRB), which stipulates that the signatory banks should align their business strategies with the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs).

The goal set by MUFG is problematic in both a lengthy timeline and narrow scope. According to the best available science, coal-fired power plants need to be completely shut down by 2030 in developed countries and by 2040 in the rest of the world to limit the warming of the Earth to1.5 degrees, aligning with the Paris Agreement. Given that coal-fired power plants will continue to operate for decades beyond the redemption period, a zero-loan balance needs to be achieved much sooner.

In addition, the goal still leaves room for financing new coal fired power projects. It is scientifically clear that there is no room for the construction of any new coal-fired power plant in the world. However, there are concerns that Japanese banks are considering new loans such as the coal-fired power station Vung Ang 2 in Vietnam.

“Not only is the project inconsistent with the goal of the Paris Agreement, it lacks economic profitability, and will pollute the local environment and violate the basic human rights of the local communities. To align with Paris goals, MUFG should urgently put in place a policy to suspend financing for all the new coal-fired power projects without exception.”

The scope of the goal set by MUFG is limited to project financing and not applied to corporate financing. Corporate financing (2), which covers the entire value chain of coal-fired power including coal mining, should be included along with a phase-out strategy with a timeline consistent with the Paris Agreement. Internationally, there is an accelerating trend where banks ask their customers to submit a transition plan on a timeline consistent with the Paris Agreement, and divest from clients with inadequate transition plans. To effectively facilitate this process, financial institutions must first set a roadmap of strategies and goals that are consistent with the Paris Agreement.

Furthermore, in addition to coal-fired power, policies to stop funding other high carbon emitting sectors such as other fossil fuel sectors and land-use-related sectors (3), and targets to phase-out from those sectors should be put forward.

Notes to editors:

(1) In April, Mizuho Financial Group announced its goal of erasing its outstanding credit balance for coal-fired power projects by 2050. However, during its Annual Shareholders’ Meeting in June 2020, the group commented that this goal could be achieved by 2040.

(2) Loans, underwritings, equity and bond investments for companies heavily reliant on coal mining/coal-fired power and companies who have expansion plans for new coal mining/coal-fired power plants and related infrastructures.

(3) According to the IPCC Special Report on Climate Change and Land (2019), emissions from agriculture, forestry and other forms of land use make up 23% of total emissions from human activities, with deforestation in tropical regions being singled out as the biggest carbon emitter from the land-use.

Contacts:

Asia Pacific: Nicole Han, +65 9828 1538, nicole.han@350.org

Global: Nathalia Clark, +55 61 991371229, nathalia@350.org

「国際会計基準(IFRS)をつくる国際会計基準審議会(IASB)の運営母体IFRS財団が、非財務情報の基準設定について協議文書を発表している。世界的に乱立ぎみの基準を整理、簡素化する狙いがあり、選択肢の1つとして財団の下に新組織『サステナビリティー基準審議会』(SSB)をつくる案を示した。12月末まで意見を募るという(略)。

環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)が9月末に開いた説明会では、みずほに加えて、三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループのASEAN域内での企業向け投融資について「結果として泥炭地・熱帯林の破壊につながっているのではないか」との問題提起がなされた。紹介されたインドネシアの大手財閥シナルマスへの融資などが象徴的な事例だ」>>続きを読む

**関連するRANのプレスリリース**

「『森林と金融』グローバルのデータベース発表〜パリ協定後、森林破壊企業に1,500億ドルの資金が流入〜」(2020/9/2)

環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)他5団体は、9月1日に『森林と金融』データベースの調査範囲を東南アジア限定からグローバルに拡大し、日本の3メガバンクを含む世界の銀行が、2016年以降、世界三大熱帯林分布地域での森林破壊と土地劣化を加速させている産品の生産や取引に約1,540億米ドルの融資と引受を行ったことを明らかにしました(注1)。

『森林と金融』は、東南アジア、ブラジル、中央・西アフリカ(コンゴ盆地を含む)における紙パルプやパーム油などの産品への資金流入を包括的に分析した初のデータベースです。データ分析の結果、銀行による対象事業への融資と引受はパリ協定が締結された2015年12月以降も40%増加し、同時に、機関投資家が370億米ドルの資産を対象企業の株式や債券で保有していることが分かりました(2020年4月時点、対象事業を特定して計算)。今年もインドネシアやアマゾンで森林火災が発生し、煙害や健康被害の不安が高まる中で新型コロナウイルスの感染拡大が重なることから、金融機関の責任が問われます。

【概要】

RANを含む6団体で構成される「森林と金融連盟」による共同プロジェクト。世界三大熱帯林地域で、森林に影響を及ぼす事業を行う企業約300社へ流入する資金を明らかにするオンラインツール。金融商品、銀行・投資機関、国・地域、企業グループ、年度、部門別に検索が可能。

●対象事業地域:東南アジア、ブラジル、中央・西アフリカ(コンゴ盆地含む)

●対象産品:紙パルプ 、パーム油、牛肉、大豆、天然ゴム、木材

●対象期間:2013年から2020年4月

【主な分析結果】

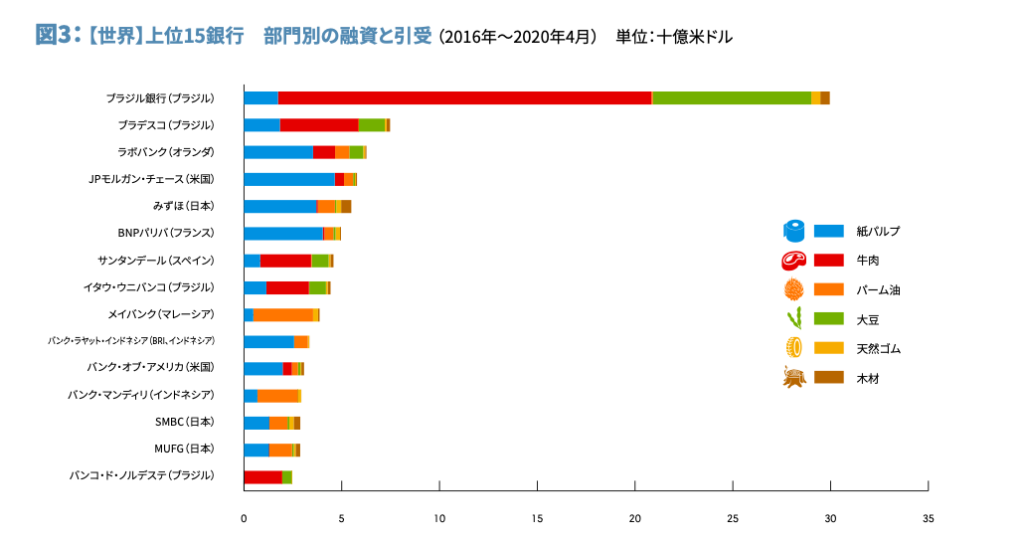

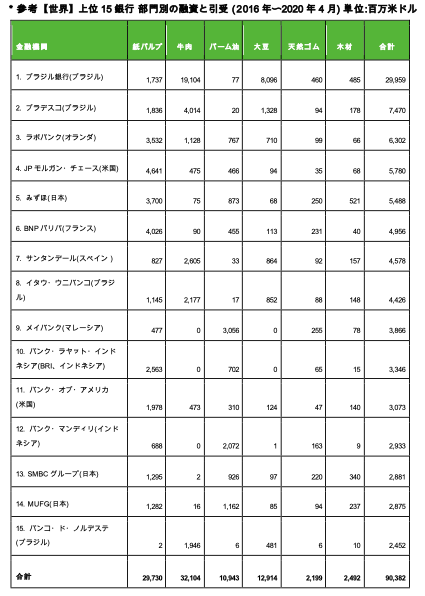

●パリ協定締結以降、森林に影響を及ぼすリスクのある事業に流れた融資・引受は1,540億米ドルにのぼり、その約60%が15銀行のみで占められている(※)

●上記15銀行のうち8行が、3メガバンクも含め、国連の「責任銀行原則(PRB)」の署名企業で、銀行の事業戦略を「パリ協定」と「持続可能な開発目標(SDGs)」に沿ったものとすることを約束している。特にSDGs目標15では「2020年までの森林減少阻止と劣化した森林の回復」をターゲットにしている。

●資金の流れは、ブラジル、中国、インドネシア、マレーシア、米国、日本の銀行からが大きい。この分析結果は、金融セクターを世界の環境および社会的優先事項に合致させるために必要な規制と企業方針が不足していることを表している。

●全体で、ブラジル銀行が最大の資金提供者である。2016年以降、森林リスクのある産品事業に300億米ドルを提供したが、ブラジルで事業を行っている企業にほぼ限定。牛肉、大豆、紙パルプ事業に資金提供されている。

●みずほフィナンシャルグループ(みずほ)は全体で世界5位で55億米ドルの融資・引受を提供。紙パルプへの資金提供が大半を占めている。三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)と三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG )の融資・引受額はそれぞれ29億米ドルで13位、14位とつづいた。MUFGはパーム油部門で世界最大の資金提供者の一つである。

【背景】

様々な多国間方針や業界の方針が森林破壊ゼロを約束しているにも関わらず、熱帯林の消失面積は過去10年間でほぼ倍増した。主な原因は農業目的の皆伐で、多くの場合が不法に行われ、汚職、脱税、組織犯罪と深いつながりがある。森林を犠牲にして生産される産品は総称して「森林リスク産品」と呼ばれ、牛肉、パーム油、紙パルプ、天然ゴム、大豆、木材が含まれる。2019年だけで1,190万ヘクタールの熱帯林が失われた(注2)。国連環境計画によると、森林破壊および関連する野生生物の生息地喪失は、新型コロナウイルスのような人獣共通感染症の出現における重要な要素となっていながら(注3)、コロナ感染拡大中、森林破壊は50%以上も増している(注4)。融資と引受、そして投資は森林破壊に責任がある企業の事業拡大と日々の事業に非常に重要である。

RAN 責任ある金融シニアキャンペーナー ハナ・ハイネケンは「いま、世界に残る最後の熱帯林では、意図的な火入れが原因で火災が起きています。紙やパーム油などの産品を生産する農地開墾のために『安価な』方法として火が使われているからです。日本のメガバンクは、顧客企業の農業生産事業が森林火災に拍車をかけていることを知りながら資金を提供し、化石燃料に資金を提供することによって気候危機と火災のリスクを悪化させています。このような資金提供は、PRBに署名した際の約束と合致していません」と指摘しました。

RANは同日、MUFGのアメリカ本部前(ニューヨーク市マンハッタンの大通り「アベニュー・オブ・ザ・アメリカス」)で、同社に熱帯林火災への資金提供を止めるよう求めてアピール行動を行いました。ハイネケンは「三菱UFJはパーム油産業への世界最大の資金提供者の一つです。パーム油産業は継続的な森林や泥炭地の破壊と、インドネシアで毎年起こる森林火災に大きな責任があります。しかし、三菱UFJのパーム油に関する与信方針は森林や泥炭地、人権を十分に保護していなく、さらにインドネシア現地の子会社であるバンク・ダナモンには適用されていません。三菱UFJにESG方針の早急な強化を求めます」と強調しました。

TuKインドネシア事務局長 エディ・スカルノ氏は「インドネシアで事業をする銀行と機関投資家は、森林破壊、泥炭地破壊、人権侵害に、顧客企業の事業を通して日常的に資金提供をしています。しかし銀行は、毎年のように大きな健康被害をもたらす煙害(ヘイズ)を含め、自社事業の直接的な影響を市民、そして株主や規制当局に開示していません」と批判し、「金融セクターの監視を強化し、銀行にはより厳しい貸付基準の導入を強いるといった、緊急の改革が必要です」と続けました。

ブラジルの環境保護団体アマゾン・ウォッチ プログラム・ディレクター クリスチェン・ポワイレ氏は「アマゾン先住民族の人々は、壊滅的な火災の季節に、新型コロナウイルス感染拡大による犠牲者が出る悲劇にも直面しています。ブラジルのアマゾン全域で発生した火災は、過去10年間で最も多く、先住民族の土地で昨年以降は77%も増加しています。この急激な増加は、非合法な森林破壊と、森林にリスクを及ぼす産品生産による火入れの産物で、大手グローバル金融機関によって資金が提供されています。世界の銀行と投資家には、『森林と金融』データベースは災害の共犯者を明らかにしていると伝えたいです」と訴えました。

※15銀行の一覧は別紙「【世界】上位15銀行 部門別の融資と引受」を参照ください。

注1)「森林と金融」ブリーフィングペーパー(2020年9月更新版)

方法論:各熱帯林分布地域で森林破壊や土地劣化のリスクを及ぼす事業を行う企業を特定した上、同企業の生産、一次加工、貿易、製造部門に流れる投融資として合理的に考えられる金額を計算しています。

協力団体:レインフォレスト・アクション・ネットワーク、TuKインドネシア、プ ロフンド(Profundo)、レポーターブラジル、アマゾン・ウォッチ、バンクトラック

注2)世界資源研究所、“We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 Seconds in 2019”、2020年6月2日

注3)国連環境計画、“Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission”、2020年7月6日

注4)フィナンシャルタイムズ、“Global deforestation accelerates during pandemic: Tree cover losses increase 77% as collapse in economies pushes exploitation of resources”、2020年8月9日

本件に関するお問い合わせ先

広報:関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org

※追記:「森林と金融」ブリーフィングペーパーへのリンクを追加しました(2020年9月4日)

SMBC Group announces it will reduce its credit balance of coal power project finance to zero by 2040, but it’s still not aligned with the Paris Agreement (English follows)

本日、三井住友フィナンシャルグループ(以下、SMBCグループ)が統合報告書2020 (注)を公表し、2040年を目途に石炭火力発電向けの貸出金残高をゼロにするとの目標を掲げました。与信残高ゼロに向けた目標スケジュールの設定はみずほFGに続いて邦銀として2行目で、一定の前進を歓迎します。しかし、依然としてパリ協定の長期目標から乖離しており、更なる方針強化が必要です。

パリ協定の長期目標を達成するためには、先進国では2030年までに、途上国であっても2040年までに石炭火力発電所の運転を完全に停止する必要があります。しかし、2040年に与信残高をゼロにしたとしても、融資を行った石炭火力発電所はその後も運転することが想定されています。パリ協定の長期目標との整合性を確保するためには、返済完了後の運転期間も想定した上で、より早期の与信残高ゼロを達成することが求められます。

プロジェクト・ファイナンスの返済期間は通常15年程度と想定されることから、新方針は当面の間、新規の融資契約を行う余地を残しています。例えば、ブンアン2(ベトナム)やマタバリ5-6号機(バングラデシュ)がその余地に含まれていると考えられますが、これらの案件は、パリ協定の長期目標と整合しない他にも、支援対象国における電力供給過剰状態の深刻化や、再エネのコスト低下に伴う経済合理性の欠如、現地の環境汚染や住民への人権侵害など、様々な問題が指摘されています。したがって、これらの融資決定は行うべきではありません。

さらに、SMBCグループの新方針の対象は石炭火力発電のプロジェクト・ファイナンスのみに限定されており、石炭火力発電への依存度が高い企業・新規発電所および関連インフラ建設を計画中の企業向けの融資、引受、株式・債券投資については削減の対象としていません。気候危機を悪化させている石炭採掘や他の化石燃料関連事業、更に森林破壊についても、資金提供の停止や残高削減の方針は示されていません。これらの点で、海外金融機関の投融資方針の水準と比べると、依然遅れをとっています。

したがって、新規石炭火力発電事業への融資については、早急に例外なく停止する方針を掲げるとともに、石炭火力発電や石炭採掘への依存度が高い企業・新規発電所および関連インフラ建設を計画中の企業への投融資(企業融資、株式・債券の引受及び保有)から撤退する方針を掲げるべきです。また、科学的知見およびパリ協定の目標に基づき、石炭のみならず、炭素排出量の多い他の化石燃料産業や林業・農業関連企業への投融資の抑制方針を掲げることが重要です。SMBCグループには、さらなる方針の強化を求めます。

<脚注>

https://www.smfg.co.jp/investor/financial/disclosure.html

環境・持続社会」研究センター(JACSES)

気候ネットワーク

国際環境NGO FoE Japan

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン

国際環境NGO 350.org Japan

メコン・ウォッチ

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)

本件に関する問い合わせ先

「環境・持続社会」研究センター(JACSES) 田辺有輝 tanabe@jacses.org

July 29, 2020

On July 29, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group) published its 2020 Annual Report (FY2019), and stated that it will reduce its credit balance of project finance related to coal-fired power generation to zero by 2040. We welcome SMBC Group’s step forward with its coal policy, which leads SMBC Group to be the second Japanese bank after Mizuho Financial Group for setting a timeline for reducing its coal-related credit balance to zero. However, the new policy still does not align with the Paris Agreement’s long-term goals, and needs to be strengthened further.

To achieve the Paris Agreement’s long-term goals, developed countries need to completely stop the operation of coal-fired power plants by 2030, and developing countries by 2040. Even if SMBC Group reduces its credit balance to coal-fired power generation to zero by 2040, the coal-fired power plants SMBC Group financed would likely continue to operate after 2040. In order to ensure consistency with the Paris Agreement’s long-term goals, SMBC Group needs to reduce the credit balance to zero earlier than 2040, taking into account the duration of operation of the coal plants after the loans are repaid.

Since the repayment period of project finance is usually expected to be about 15 years, the new policy leaves room for financing new coal-fired power projects for the time being. These would include, for example, Vung Ang 2 in Vietnam and Matarbari unit 5 and 6 in Bangladesh. However, these projects are already facing serious problems, including inconsistency with the Paris Agreement’s long-term goals, an excess supply of electricity in the host countries, the lack of economic justification due to the ever-falling costs of renewable energy, environmental pollution at the proposed sites, and human rights violations affecting local residents. Therefore, SMBC Group should not finance these projects.

Furthermore, the new policy of SMBC Group is only limited to project finance for coal-fired power plants, and does not cover corporate loans, underwriting, or investments in debt and equity of companies that are heavily dependent on coal-fired power generation or companies planning to build new coal-fired power plants or associated infrastructure. Also, there is no mention of any policy to terminate financing or reduce the credit balance of coal mining, other fossil fuel industries or deforestation, all of which accelerate climate change. In this respect, SMBC Group’s policy still lags behind the investment and loan policies of international financial institutions.

For the above reasons, we urge SMBC Group to establish a policy that immediately stops financing for all coal-fired power projects, without any exceptions. We also urge SMBC Group to declare a policy of withdrawing from loans and investments (corporate lending, underwriting and holding of debt and equity) for companies that are heavily dependent on coal (power generation, mining, etc.), and companies planning to build new coal-fired power plants or associated infrastructure. It is also important to establish policies that restrict financing of not only coal-related industries, but also other fossil-fuel-related industries as well as forestry and agribusiness companies, based on science and the Paris Agreement targets, as they are also major sources of carbon emissions. We call upon SMBC Group to further strengthen its policies and reflect the concerns indicated above.

Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)

Kiko Network

Friends of the Earth Japan

350.org Japan

Mekong Watch

Rainforest Action Network (RAN)

Contact:

Yuki Tanabe, Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)

Email: tanabe@jacses.org

米環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)は、本日29日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が15期定時株主総会に株主として参加しました。同社はRANの質問に対して、化石燃料および森林破壊への投融資について、パリ協定との整合に必要な段階的廃止を表明せず、国連責任銀行原則(PRB)が求める行動を満たしていない状況が判明しました(注1)。

RANら環境NGOは、会場のグランドプリンスホテル新高輪前で化石燃料への投融資に反対するバナーを掲げ、株主にアピールしました。環境NGOはメガバンク全ての株主総会で気候危機を加速させる投融資に反対するアピール行動を行いました。 特に、25日のみずほフィナンシャルグループの株主総会では、環境NGO「気候ネットワーク」が日本初の気候危機に関する議案を提出し、株主の三分の一以上が議案に賛成しました(注2)。

MUFG の株主総会に参加したRAN日本代表の川上豊幸は「三菱UFJフィナンシャル・グループは、石炭だけでなく、石油・ガスなどの化石燃料や熱帯林破壊による気候危機を加速させている企業へ多額の投融資をしています。株主総会では、パリ協定の目標達成に必要なタイムラインに沿って、あらゆる化石燃料と森林破壊への資金提供を段階的に廃止することを約束すべきではないかと質問しましたが、質問に答えることはなく、方針を復唱しただけでした。このような不誠実な姿勢では、今年のみずほと同様に、来年はMUFGが厳しい株主提案を受ける可能性もあります」と批判しました。MUFGは国連が支援する責任銀行原則(PRB)に昨年9月に署名し、国連の持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定に沿った資金提供の実施を約束しています(注3)。

RANの「化石燃料ファイナンス成績表2020」によると、2015年12月のパリ協定採択以降のMUFGによる化石燃料部門への融資・引受額は世界6位で、みずほと三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)を上回っています (注4)。炭素予算(排出可能と考えられる炭素量)には化石燃料採掘やインフラ拡大の余地がないことを考えると、化石燃料拡大への資金提供は特に問題です。

MUFGはまた、熱帯林の破壊を引き起こしているパーム油産業の日本最大の資金提供者であり、世界中の森林破壊を推進する最も影響力のある銀行の一つであると指摘されています(注5)。今年はオイルサンドと北極圏の石油・ガスについての方針を採用し、ここ数年は石炭とパーム油に関する方針を採用しました (注6)。しかしながら、問題のある企業やプロジェクトへの資金提供を継続し、MUFGの方針や投融資の実施状況は気候危機やその他のESGリスクを適切に対応するには不十分であることを示しています。

川上は「MUFGは、熱帯林や泥炭地を破壊し、人権を侵害している主要なパーム油および紙パルプ企業に融資し続けています。 MUFGはまた、主要な新しい石炭インフラだけでなく、北米のキーストーンXLを含むオイルサンド・パイプラインにも融資等をしています。大統領候補のジョー・バイデン氏は、自身が当選した場合、気候危機への対応のためにこの事業の建設中止を公約しています。 MUFGが持続可能性リーダーシップを示すことができなければ、さらに国内外の投資家から大きな圧力を受けることになるでしょう」と続けました。

注1)RANの質問概要とMUFGの回答は以下の通り。

RANの質問:「今年3月の朝日新聞記事(※)では、MUFGがインドネシアでの違法な熱帯林破壊に加担していることが報道されました。MUFGによるパーム油産業への多額の融資のためです。MUFGはまた、化石燃料に資金提供する日本最大の銀行であり、アメリカで大勢の先住民族による反対運動に直面しているオイルサンドのパイプライン建設にも多額の融資をしています。残念ながら、MUFGのESGに関する与信方針は、他の2メガバンクの方針よりも弱くなっています。 そこで質問ですが、MUFGは持続可能性リーダーシップを取り戻し、パリ協定の目標を達成するために必要なタイムラインに沿って、全ての化石燃料と森林破壊への資金提供を段階的に廃止することを約束すべきではないでしょうか?」

MUFGの回答:「留意する事業として位置付けている森林セクター、パームオイルセクターにおいては、お客様の環境社会の配慮の実施状況を確認する意味で、その認証の取得を目指したり、認証取得の計画の提出への取り組みをしている。オイルサンドについては、今年発表した環境社会ポリシーフレームワークで新たに留意する事業に追加しました。地域の生態系への影響、先住民族の地域社会への影響をお客様の環境社会への配慮の状況をしっかり確認するなど、MUFGとしては、これらの様々なポリシーに基づいて持続可能な環境社会の実現、パリ協定の合意事項の実現に向け貢献していきたい」

※朝日新聞記事「環境 転換点2030:農園開発、地球脅かす パーム油、持続可能な生産模索 奪われた原生林、取り戻せるか」(2020年3月22日朝刊)

注2)気候ネットワーク「プレスリリース:多数の海外投資家がみずほFGに対する気候ネットワーク株主提案を支持」、2020年6月25日

注3)NGO共同声明「グリーンウォッシュはもういらない、好結果がともなう原則を〜国連『責任銀行原則』発足をうけて〜」 (2019/9/23)

※責任銀行原則には、日本では3メガバンクと三井住友信託銀行が署名している。

注4)NGO共同プレスリリース「RAN他『化石燃料ファイナンス成績表2020』発表〜3メガバンク、パリ協定後も化石燃料に約2,814億ドルを資金提供〜みずほ、三菱UFJが世界トップ10入り」2020年3月18日

2016年から2019年の間に、MUFGは化石燃料の全セクターに119億ドル、みずほは103億ドルを提供した。 セクター別に見ると、MUFGはオイルサンド、北極圏の石油・ガス、フラッキング、石炭採掘、石炭火力それぞれのトップ30〜40企業の中で日本最大の資金提供者です。

注5)RANプレスリリース「2020新キャンペーン開始!『キープ・フォレスト・スタンディング:森林と森の民の人権を守ろう』〜17社の消費財ブランド&銀行を対象〜」2020年4月1日

注6)三菱UFJフィナンシャル・グループ、「『MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク』の改定について」、2020年5月13日

※参考:RAN声明「三菱UFJ、新ESG方針を発表するも『期待外れ』〜気候変動対策・森林保護、3メガで最も進展のない方針改訂〜」2020年5月14日

RANはMUFGの資金提供について以下の点を指摘してきました。

●環境・人権面で諸問題を抱える「紛争パーム油」への世界最大の資金提供者の一つで、気候危機を加速させた昨年のインドネシア森林火災にも加担した。

●今年3月にRANらが発表した報告書「化石燃料ファイナンス成績表 2020」では、パリ協定締結以降の化石燃料事業への融資・引受額が世界で6番目に大きく、2016年から2019年に1,188億米ドルの資金提供が行われたことが明らかになった。

●MUFGは北米のオイルサンド・パイプライン企業への主要な資金提供者であり、資金提供先にはエンブリッジ社が建設するライン3石油パイプライン、TCエナジー社が建設するキーストーンXLパイプラインが挙げられる。さらに、気候災害と先住民族の権利侵害と明確なつながりが指摘されているにも関わらず、新型コロナウイルス感染拡大の最中に両社へ新規の資金提供を約束した。

●北極圏での石油・ガス開発への資金提供額における世界4位の金融機関で、新規の石炭火力発電所へのファイナンスの原則的な停止を約束したにもかかわらず、議論を呼んでいるベトナムのブンアン 2のような新規石炭火力発電事業への資金供給を続けている。

団体紹介

レインフォレスト・アクションネットワーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGOです。1985年の設立以来、環境・森林保護で最前線に立つ人々とのパートナーシップと戦略的キャンペーンを通じて、環境保護と先住民族や地域住民の権利擁護活動をさまざまな角度から行っています。

本件に関するお問い合わせ先

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

広報:関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org