ブログ:新型コロナウイルスとつながる熱帯林破壊、メガバンクらの対応分かれる(2020/5/28更新)

責任ある金融 シニア・キャンペーナー ハナ・ハイネケン

(本ブログはRIEF環境研究機構に4月29日に寄稿したものです。5月28日更新)

現在、世界中で感染が拡大している新型コロナウイルス。実は、東南アジアなどに広がる熱帯林の破壊と大きく関係している。日本の金融機関は投融資を通じて、東南アジアの熱帯林破壊を助長してきた。

日本の金融機関の責任が問われる中、4月中旬に発表されたみずほフィナンシャルグループ(みずほ)と三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)の方針改定では、この問題に真摯に対応し始めていることが見受けられる。三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は林業とパーム油に関する方針を昨年策定した。今後の改訂方針で強化される可能性はあるが、2行と比べて対応が遅れている(*)。

そこで大きな課題となるのは、各銀行がどのような基準を設け、その基準がどのように実施されるかという点だ。ここではメガバンク3行をはじめ、東南アジアへの投融資が比較的多い三井住友信託銀行、農林中央金庫と野村グループも加え、各社のエクスポージャーと対策を比較してみる。

熱帯林保護は感染症予防策

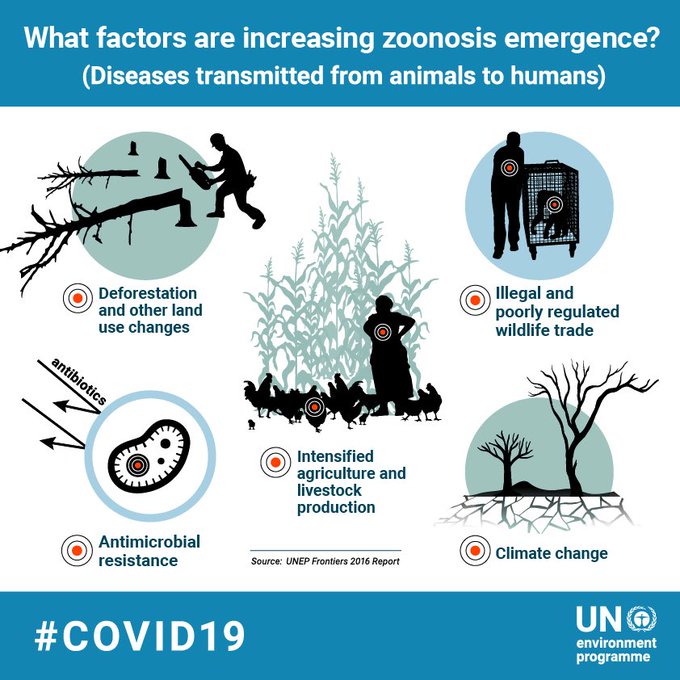

今年4月、国連環境計画(UNEP)のインガー・アンダーセン事務局長は、新型コロナウイルスの感染拡大について、「自然を上手く管理すれば、人間の健康も維持できる(”The better we manage nature, the better we manage human health”)と見解を発表した。

壊れやすい生態系に人間が入り込むことで、人間と野生生物の接触がかつてないほど増大していることや、違法な野生生物取引が深刻な感染症を悪化していると説明している。新しい感染症の約75%は人畜共通感染症であり、こういった感染症から毎年約10億の事例と数百万人の死者が発生していると警鐘を鳴らしている。

「動物由来感染症の危機を拡大させる要因(動物から人間にうつる病気)」

森林破壊や他の土地利用転換

規制が弱く違法な野生生物取引

農業と家畜生産の増大

細菌の薬剤耐性

気候変動

出典:国連環境計画 *RANによる仮訳

パーム油、紙パルプ、木材、大豆、牛肉などの産品は、森林を犠牲にして生産されることから、総称して「森林リスク産品」と呼ばれる。農園や植林地開発のために森林は伐採され、開発に伴う道路建設はさらなる森林破壊を引き起こし、違法伐採等の事業活動のために森林へのアクセスを容易にする。森林を分断して野生生物の移動ルートを遮断し、生息地を断片化する。

陸上生物種の大半が熱帯林に生息していることを考えると、感染症の予防策として、熱帯林を保護することは特に重要である。また、熱帯林は二酸化炭素の吸収など、気候の安定にも極めて重要な役割を果たす。周辺で暮らす数百万人もの地域住民や先住民族にとっては住居であり、生活の柱であり、宗教的または精神的な拠り所でもある。そのため、国連「持続可能な開発目標」(SDGs)目標15では「2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な管理の実施を促進し、森林破壊を阻止し、劣化した森林を回復」するという目標を掲げているのだ。

日本の金融機関の熱帯林破壊との関わりと対応

では、メガバンクをはじめ、東南アジアの熱帯林にエクスポージャーがある日本の金融機関は熱帯林破壊にどのように関わり、どのように対応しているのだろうか。

日本の金融機関の中でも、特にメガバンクの投融資先には、東南アジアの熱帯林や泥炭地を破壊し、人権侵害に関与している企業が複数ある。そこには東南アジアで事業展開している紙パルプ企業やパーム油企業だけでなく、現地でパルプ、木材、天然ゴムを生産または加工している王子製紙、丸紅、住友林業、伊藤忠や住友ゴムといった日本企業も含まれる。

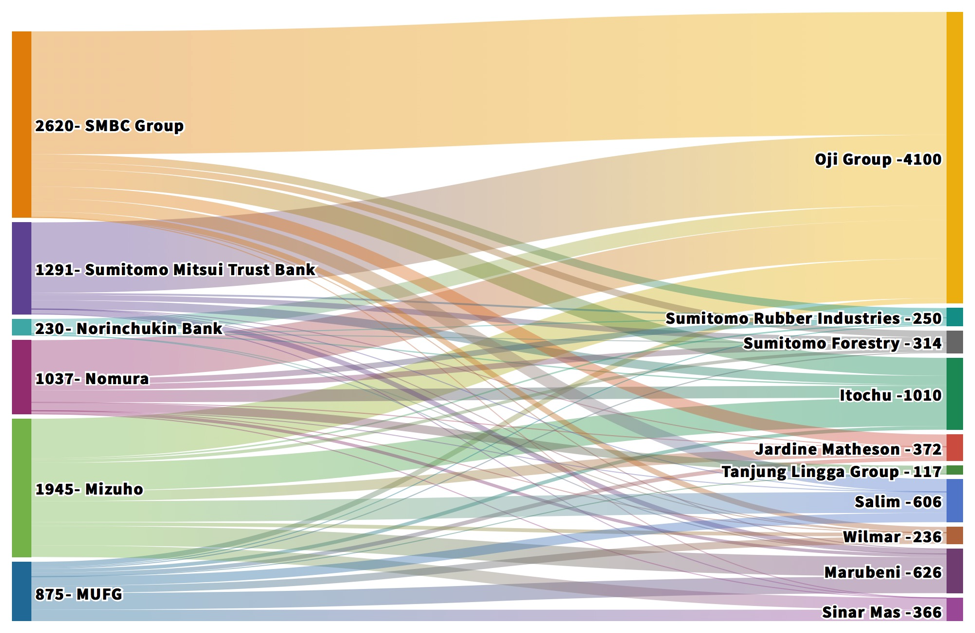

以下の表は、東南アジアの熱帯林に悪影響を及ぼしている100社のうち、資金提供金額が最も多い上位10企業の森林リスク部門に、日本の金融機関が行った投融資の流れと金額を示している(2017年〜2019年8月)。

このうち、最も資金調達が多いのは王子製紙である。実は、同社は世界中で紙パルプ事業を展開し、インドネシアでの合弁パートナー3社(コリンド社、インドフード社/サリム・グループ、APP社/シナルマス・グループ)は「ブラック企業」と言われるほど、熱帯林破壊や違法性、人権侵害を含む環境・社会問題が長年指摘されてきた。しかし合弁事業は継続または開始されている。SMBCと三井住友信託銀行が主な資金提供者である。

また、MUFGは他の金融機関と比べて、東南アジアを拠点とする企業、特にシナルマス・グループおよびサリム・グループのパーム油企業への投融資が多いことが特徴的である。これらの企業グループは、2019年の森林火災への関与が理由で、インドネシア政府に農園事業を凍結された農業関連企業に含まれる。

日本の金融機関から東南アジアの熱帯林破壊に関与している企業への資金の流れ(2017年〜2019年8月)

左:金融機関名の左に表記されているのは融資・引受・投資額

右:企業名の右に表記されているのは資金提供を受けた金額

単位:百万米ドル、森林リスク事業のみの金額に調整済み

出典:「森林と金融データベース」(forestsandfinance.org)

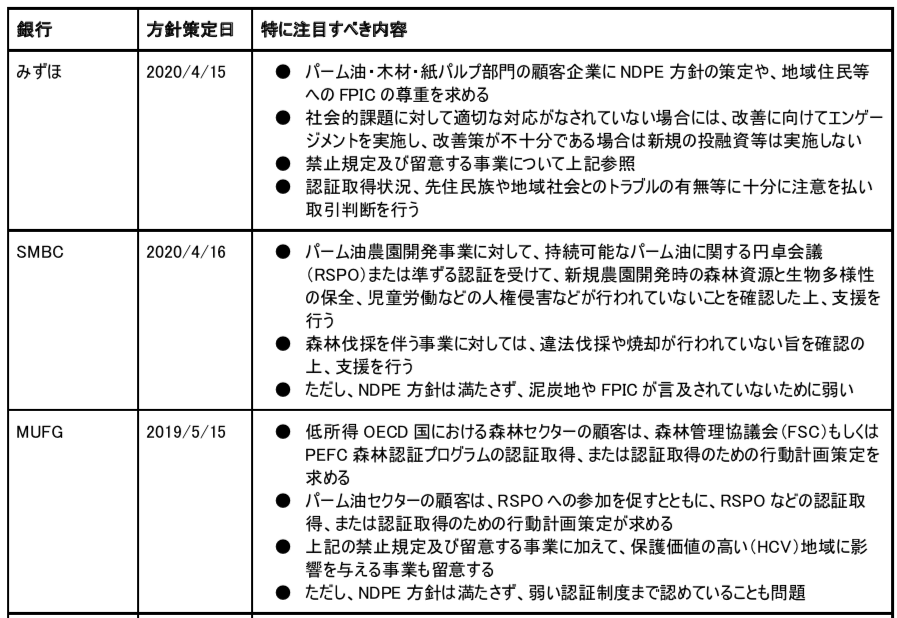

みずほ、邦銀で最も厳しいESG方針を発表

4月15日に発表されたみずほの方針改定では、熱帯林破壊の阻止に重要な対策が新規に採用されている。東南アジアの熱帯林破壊の8割は農業用の土地転換が要因であり、その多くはパーム油、紙パルプ、林業の生産のための大規模開発によるものだ。

今回の方針では、パーム油、木材・紙パルプ 部門への投融資において、グローバル・ベストプラクティスである「森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ方針」(NDPE: No Deforestation, No Peat and No Exploitation)の策定を投融資先に要求し、地域住民等への「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意」(FPIC: Free, Prior and Informed Consent)の尊重を求めることにしている。また、MUFGの方針から見習って、セクターを横断して、児童労働・強制労働を行っている事業、ラムサール条約指定湿地およびユネスコ指定世界遺産へ負の影響を与える事業、そしてワシントン条約に違反する事業には投融資等を行わないことにし、先住民族の地域社会に負の影響を与える事業や非自発的住民移転につながる土地収用を伴う事業に対しては取引先の対応状況を確認するとしている。

邦銀でNDPEとFPICを投融資先に明確に求めているのは、みずほの方針が初めてだ。画期的な方針といえ、他のメガバンク2行、三井住友信託、農林中金、野村グループの方針を超えた基準であることは明らかだ。

環境と社会に対してポジティブ・インパクトを及ぼすためには?

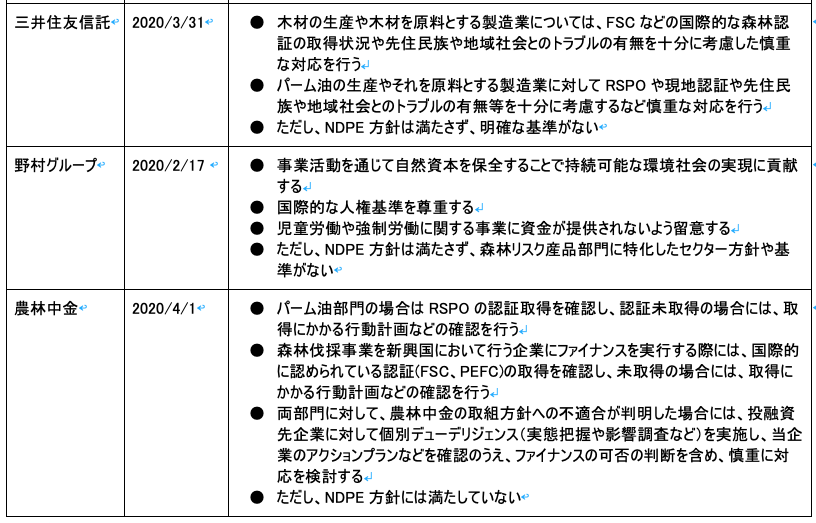

以下に、各金融機関の「森林リスク産品部門」に関する方針内容をまとめた。

森林リスク産品部門における各金融機関の方針

各金融機関の方針サイトへのアクセス

みずほ SMBC MUFG 三井住友信託 野村グループ 農林中金

上記の通り、この2年間で日本の金融機関の対応は確実に強化された。しかし、環境と社会に対してポジティブ・インパクトを及ぼすためには、みずほが採用した「森林破壊禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止方針」(NDPE基準)を含む方針の強化、そしてその徹底的な実行が重要だ。

MUFGの森林セクターについての方針改訂は、NDPE方針を含むかどうかが評価の目安の一つとなる。MUFGは日本最大の銀行として、東南アジアも含め、世界中で銀行業務を展開している上でも、3メガで最も厳しいESG方針を策定することが期待される。同時に日本を代表する銀行として、世界の銀行と競い合っていくという、他の銀行にはない大きな責任も負っている。

*MUFGは5月13日にESG(環境・社会・ガバナンス)与信方針を改定したが、NDPE基準やFPICといった国際的なベストプラクティスは策定されず、不十分な改訂となった(5月28日更新)。

参考:NDPE方針、FPICについてはRAN報告書「キープ・フォレスト・スタンディング:森林と森の民の人権を守ろう」を参照ください。

ハナ・ハイネケン(Hana Heineken)

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)「責任ある金融キャンペーン」 シ二ア・キャンペーナー。米プリンストン大学、ベースロースクール卒業。東京生まれ。