NGO共同声明:三菱UFJ、石炭火力向けプロジェクトファイナンス残高ゼロ目標 (2020/10/16)

依然パリ協定と整合せず、邦銀の遅れ目立つ

(English follows Japanese)

本日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)がサステナビリティレポートを公表し(注1)、「2019年度末時点で3,580百万米ドルの石炭火力発電向けプロジェクトファイナンスの貸出金残高を2030 年度に2019 年度比 50% 削減、2040年度を目途にゼロにする(但し、MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークに基づき、脱炭素社会への移行に向けた取り組みに資する案件は除外)」との目標を掲げました。これは、本年4月および7月にそれぞれ同様の目標を掲げた、みずほフィナンシャルグループ(注2)、三井住友フィナンシャルグループに続いての発表であり、邦銀大手3行の足並みが揃った形となります。

これは一定の前進ではあるものの、気候危機の緊急性を鑑みれば、不十分な目標設定としか言わざるを得ません。早急にさらなる厳格な目標設定と方針改訂が求められます。MUFGも署名している国連責任銀行原則(PRB)では、パリ協定と持続可能な開発目標(SDGs)にビジネス戦略を整合させることが謳われていますが、この度MUFGが掲げた目標は、時間軸の長さ、並びにスコープの狭さの両面で大きな問題があります。また、邦銀の石炭方針は、海外の金融機関と比べても依然低い評価に留まっています(注3)。

最新の科学によれば、パリ協定の1.5度目標を達成するためには、先進国では2030年までに、途上国であっても2040年までに石炭火力発電所の運転を完全に停止する必要があります。償還期間を過ぎても何十年も石炭火力発電所が稼働し続けることを鑑みれば、与信残高ゼロはより早期に達成される必要があります。また、今回の目標では依然として、新規の融資契約の余地が残されています。新規の石炭火力発電所は、世界中で1基たりとも建設の余地のないことが科学的にも明らかとなっていますが、邦銀によるブンアン2(ベトナム)などの新規融資検討が懸念されています。同事業はパリ協定の目標と整合しないだけでなく、経済合理性の欠如、現地の環境汚染や住民への人権侵害など、様々な問題が指摘されています。新規石炭火力発電事業への融資を例外なく停止する方針を早急に掲げるべきです。

また、スコープをプロジェクトファイナンスに限定し、コーポレートファイナンスを対象外としていることも問題です。石炭採掘を含む石炭火力のバリューチェーン全体を網羅したコーポレートファイナンス(注4)も対象に含めるべきであり、パリ協定に整合的な時間軸でのフェーズアウト戦略を掲げるべきです。海外では、顧客にパリ協定に整合的な時間軸での移行計画の提出を求めるエンゲージメントを行い、計画が不適格であればダイベストメントするという流れが加速しています。これは一例ですが、エンゲージメントを効果的に行うためにも、まず金融機関がパリ協定に整合的な戦略・目標のロードマップを示す必要があります。(注5)

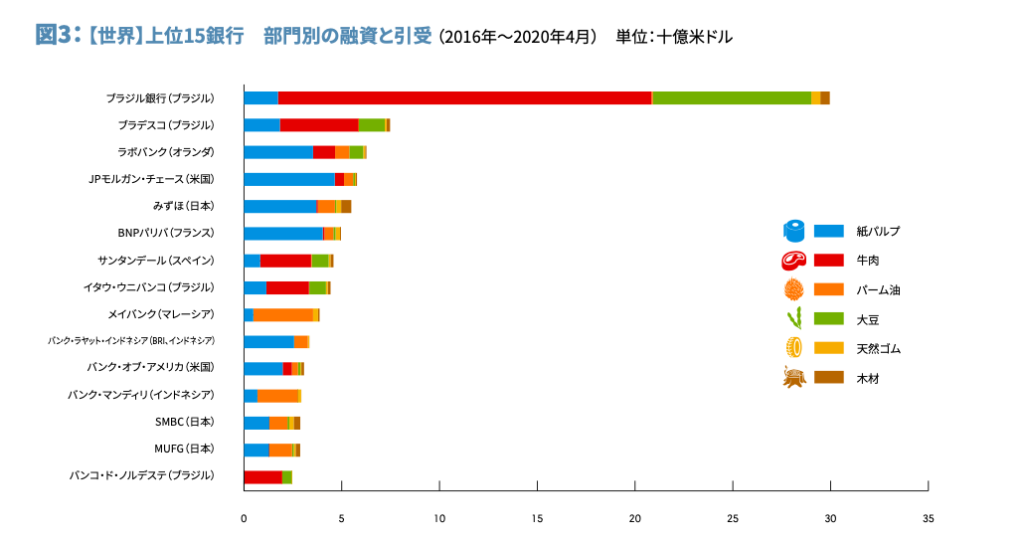

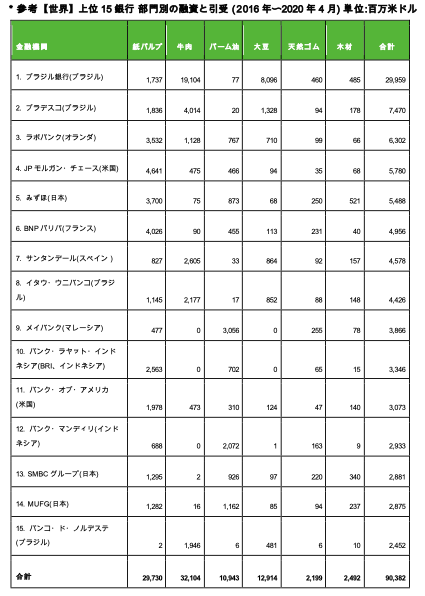

さらに、石炭火力だけでなく、炭素排出量の多い他の化石燃料関連事業や土地利用に関わる(注6)事業および企業に対する資金提供の停止や残高削減の方針も掲げるべきです。

注1) https://www.mufg.jp/dam/csr/report/2020/ja_all.pdf

注2) 4月公表の同グループの方針では、2050年までの目標設定だったが、6月に開催された年次株主総会で2040年を目処に達成できるという趣旨の発言がなされた。

注3) 欧州やアメリカ、シンガポールの銀行と比べても邦銀の石炭方針は低い評価となっている。https://coalpolicytool.org/

(参考:https://world.350.org/ja/press-release/200908/)

注4) 石炭火力発電への依存度が高い企業・新規発電所および関連インフラ建設を計画中の企業向けの融資、株式や債券の引受・投資など。

注5) パリ協定と整合的な目標設定とロードマップを示そうとしている例として、仏BNPパリバの取り組みが挙げられる。https://350jp.org/tcfd/

注6) IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の2019年「土地関係特別報告書」(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/190809.html)では、農業、林業、その他土地利用による排出量が、人間活動による排出量の約23%を占めており、このうち、熱帯林減少による排出量が最も問題であるとされた。http://japan.ran.org/?p=1517

国際環境NGO 350.org Japan

気候ネットワーク

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)

国際環境NGO FoE Japan

メコン・ウォッチ

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン

<本件に関するお問い合わせ>

国際環境NGO 350.org Japan 渡辺瑛莉 japan@350.org

‘Inadequately aligned with Paris Agreement, Mitsubishi UFJ Financial Group lags far behind its international peers’

No Coal Japan coalition responds to banking giant’s new climate goals

Joint Press Statement

October 16, 2020

350.org

Kiko Network

Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)

Friends of the Earth Japan

Mekong Watch

Rainforest Action Network

Greenpeace Japan

Japan — Today, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the largest banking institution in Japan, released its Sustainability Report (Japanese version only), stating its goal of erasing US$3.58 billion loan balances for coal-fired power projects by 2040. This announcement follows those of its Japanese peers, Mizuho Financial Group and Sumitomo Mitsui Financial Group, which set the same goal in April (1) and July this year respectively.

In response to the announcement, the No Coal Japan coalition, formed by several civil society groups, including 350.org, Kiko Network, JACSES, FoE Japan, Mekong Watch, Rainforest Action Network and Greenpeace Japan, said:

“While this is a step forward for MUFG, this goal is inadequate given the urgency of the climate crisis, and the impact of coal-fired power plants and other fossil fuels on health amidst the COVID-19 pandemic. There is an urgent need for stricter goal setting and fundamental policy revisions in Japan’s financial sector.”

The standard of Japanese banks’ coal policies including MUFG remains low as compared to overseas financial institutions. MUFG is also one of the signatories of the UN Principles for Responsible Banking (PRB), which stipulates that the signatory banks should align their business strategies with the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs).

The goal set by MUFG is problematic in both a lengthy timeline and narrow scope. According to the best available science, coal-fired power plants need to be completely shut down by 2030 in developed countries and by 2040 in the rest of the world to limit the warming of the Earth to1.5 degrees, aligning with the Paris Agreement. Given that coal-fired power plants will continue to operate for decades beyond the redemption period, a zero-loan balance needs to be achieved much sooner.

In addition, the goal still leaves room for financing new coal fired power projects. It is scientifically clear that there is no room for the construction of any new coal-fired power plant in the world. However, there are concerns that Japanese banks are considering new loans such as the coal-fired power station Vung Ang 2 in Vietnam.

“Not only is the project inconsistent with the goal of the Paris Agreement, it lacks economic profitability, and will pollute the local environment and violate the basic human rights of the local communities. To align with Paris goals, MUFG should urgently put in place a policy to suspend financing for all the new coal-fired power projects without exception.”

The scope of the goal set by MUFG is limited to project financing and not applied to corporate financing. Corporate financing (2), which covers the entire value chain of coal-fired power including coal mining, should be included along with a phase-out strategy with a timeline consistent with the Paris Agreement. Internationally, there is an accelerating trend where banks ask their customers to submit a transition plan on a timeline consistent with the Paris Agreement, and divest from clients with inadequate transition plans. To effectively facilitate this process, financial institutions must first set a roadmap of strategies and goals that are consistent with the Paris Agreement.

Furthermore, in addition to coal-fired power, policies to stop funding other high carbon emitting sectors such as other fossil fuel sectors and land-use-related sectors (3), and targets to phase-out from those sectors should be put forward.

Notes to editors:

(1) In April, Mizuho Financial Group announced its goal of erasing its outstanding credit balance for coal-fired power projects by 2050. However, during its Annual Shareholders’ Meeting in June 2020, the group commented that this goal could be achieved by 2040.

(2) Loans, underwritings, equity and bond investments for companies heavily reliant on coal mining/coal-fired power and companies who have expansion plans for new coal mining/coal-fired power plants and related infrastructures.

(3) According to the IPCC Special Report on Climate Change and Land (2019), emissions from agriculture, forestry and other forms of land use make up 23% of total emissions from human activities, with deforestation in tropical regions being singled out as the biggest carbon emitter from the land-use.

Contacts:

Asia Pacific: Nicole Han, +65 9828 1538, nicole.han@350.org

Global: Nathalia Clark, +55 61 991371229, nathalia@350.org