大手消費財企業、森林破壊と人権侵害防止を公約するも阻止できず〜グローバル消費財企業10社の森林及び人権方針を評価〜

環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)は、本日17日、新報告書「キープ・フォレスト・スタンディング:森林&人権方針ランキング2023」(注1)を発表しました。

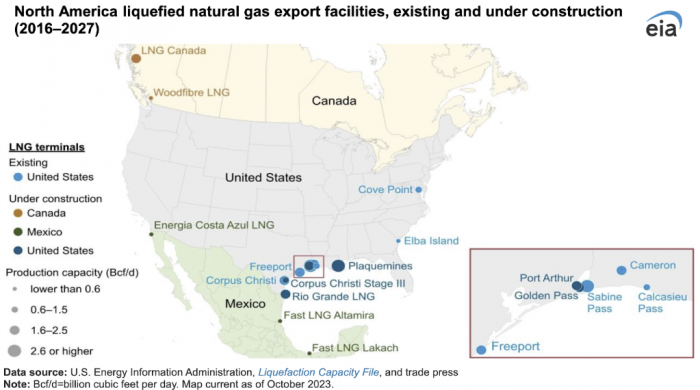

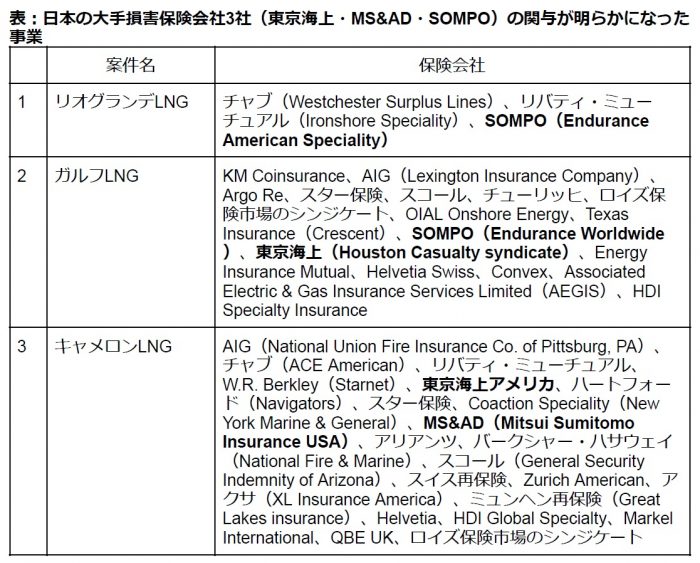

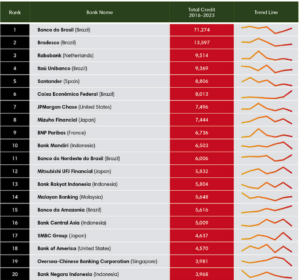

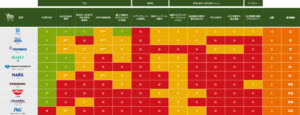

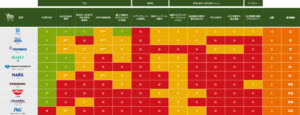

本報告書は、熱帯林地域で森林破壊と人権侵害のリスクが高い産品に関与している大手消費財企業10社を対象に(注2)、各社の方針と実施計画を森林と人権の二分野で評価・分析するものです。サプライチェーンでの森林破壊と人権侵害を阻止するための取り組みを詳細な基準で比較評価した結果、ユニリーバが「C」評価で最も高く、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)が最下位でした。日本からは花王が「D」、日清食品ホールディングスは5段階で最低ランクの「不可」でした。報告書は、10社全社がこの重要な問題への取り組みについて「A」評価を得るには程遠く、欧州連合の森林破壊防止法(EUDR)のような新規制の要件を満たす目処も立っていないと結論づけました。これは銀行や投資家を重大なリスクにさらすことになります。

本ランキングは、大手グローバル消費財企業10社を対象に、サプライチェーン(供給網)における森林破壊と権利侵害を阻止するための取り組みについて比較評価するものです。各社の企業方針について森林と人権分野の12項目を24点満点で評価しています。合計得点に合わせてA(21〜24点)、B(17〜20点)、C(12〜16点)、D(6〜11点)、不可(0〜5点)で評価しました。本報告書は、パーム油、紙パルプ、大豆、牛肉、カカオ、木材製品など、森林を破壊するリスクのある産品(森林リスク産品)のセクターにおける傾向と動向を分析し、2020年から毎年発表しています。10社のランキングの詳細は以下の通りです。

*Y=ありor全て(2点)、P=一部(1点)、N=なし(0点)

【森林&人権方針ランキング2023】概要

■調査期間:2023年8月~11月

■調査対象者:大手消費財企業(10社):日清食品、花王、ネスレ、ペプシコ、プロクター&ギャンブル、ユニリーバ、コルゲート・パーモリーブ、フェレロ、モンデリーズ、マース

■調査方法:各社の環境及び人権に関する方針を調査・分析(ウェブサイトなどで公開されている最新版)、各社へのヒアリング

■主な森林・人権方針の評価項目(全12項目、各2点)

*2点:方針あり/ 全体に採用、1点:一部に採用、0点:方針・計画なし

- 「森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止」(NDPE)方針・適用範囲:パーム油や紙パルプなど森林リスク産品事業の生産・投融資に欠かせない国際基準(注3)。特に、個別産品だけではなく森林リスク産品全般への適用、供給業者の企業グループ全体への適用を重視。

- 「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)原則」の実施:先住民族および地域コミュニティの権利尊重(注4)

- 人権擁護者への暴力や脅迫への「ゼロトレランス」(不容認)方針の有無(注5)

- サプライチェーンの透明性:EUDR要件(注6)である、原料生産地までのフルトレーサビリティ達成の取り組みも含む(2023年版から追加)

- 森林フットプリントの開示(注7)、など

■全体の評価・傾向

- 取り組みが最も遅れていると評価された「不可企業」は日清食品、フェレロ、モンデリーズ、P&Gでした。P&Gは森林リスク産品セクターの横断的方針を公表した際に森林保護の要件を弱体化し、実質的に後退しました。

- 中位グループではネスレ、ペプシコ、花王、コルゲート・パーモリーブに若干の進歩が見られましたが、マースはほぼ停滞しました。

- ネスレ、マース、フェレロは自社サプライチェーンが「100%森林破壊フリー」(森林破壊のない)であると宣言していますが、第三者による独立検証された証拠を開示していなく、注意が必要です。

- 「サプライチェーンの透明性」項目で得点を獲得した企業はありませんでした。これは大手消費財企業とその供給業社がEUDRの要件である「森林破壊のない製品であること」を確認する目処が立っていないことを示唆しています。

■日本企業の評価

- 総合点は日清食品が不可(5点)で、花王はD(8点)でした。

- 両社とも「NDPE方針」を既に採用し、2点の評価を得ています。

- 「NDPE適用の範囲」については、花王は森林リスク産品全般の供給業者とその企業グループ全体も適用対象としていることが確認できたため、評価を2点に上げました。一方、日清食品はグループ調達方針の環境分野にNDPE支持を記載していますが、NDPE主要項目が明記されているのはパーム油事業のみで森林リスク産品全般ではありません。また、供給業者にNDPEの採用を義務化していなく、供給業者の企業グループ全体も適用範囲に含んでいないことから、昨年と同じく得点はありませんでした。

- 「森林フットプリントの開示」については、日清食品も花王も実施を表明したことで1点を得ていますが、まだ開示はされていません。

- 「強固なモニタリングとデューデリジェンス」で、花王は森林破壊リスクの高い地域と供給業者事業のモニタリング方法を開示して評価を改善し、1点を獲得しました。

- 「問題企業の責任追及」では、日清食品は6月に「苦情処理リスト」を公開し、違法パーム油生産農園との取引停止を公表して1点を得ました。花王は小規模農家生産者を対象とした苦情処理メカニズムはありますが、大規模農園・植林企業などを対象としたリストはなく得点はありませんでした。

レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表の川上豊幸は「花王は方針強化を続け、10社中、中位グループの『D』評価を得ました。花王が直接調達していない産品であっても、供給業者とそのグループ企業全体が調達している全ての森林リスク産品を適用範囲として、NDPE方針の採用を義務付けるという点で評価を得ました。また、リスクの高い地域での森林破壊のモニタリング手法を開示したことで、花王の対応状況を確認することができるようになりました」と述べました。

続けて「一方、日清食品は3年連続で『不可』評価でした。苦情処理リストを公開したのは一歩前進です。しかし、NDPE方針が森林リスク産品全般に適用されず、パーム油に限定されたままです。またNDPE方針の採用を供給業者に義務化していません。そして持続可能なパーム油のみを2030年までに調達すると約束していますが、EUの新規制である森林破壊防止法(EUDR)は2024年末から施行され、域内で販売される製品には森林破壊のないことを確認した文書が要求されます。日清食品の目標は国際的に見劣りします」と指摘しました。

「キープ・フォレスト・スタンディング:森林と森の民の人権を守ろう」キャンペーンは2020年4月の開始以来、評価分析を毎年実施し、今年で4回目の発表となります。地域のコミュニティやNGOとともにキャンペーンを展開し、消費者とともに消費財企業と銀行に働きかけてきました。現在、評価対象企業10社をはじめとする消費財企業や金融機関、パーム油大手の大半がNDPE方針を採用しています(注8)。しかし、消費財企業がNDPE方針を採用する多くの場合、原材料に使用する全ての森林リスク産品には適用されず、調達先など取引先の企業グループ全体にも適用されていません。つまり、パーム油など個別の産品でNDPE方針を策定しても、他の産品生産や企業グループ他社で森林破壊や搾取を起こしていれば、森林破壊や人権侵害への関与を禁止したことにはならず、大きな抜け穴が残ります。

多くの消費財企業は、原材料を供給するコングロマリット(複合企業)の一部門が方針に違反していることを知りながら、同じ親会社の別の部門と取引をしています。今回の方針評価を参考に、各消費財企業が森林破壊や人権侵害を助長しない努力をどの程度進めているか、消費者や金融機関、投資家は知ることができます。RANはさらなる森林破壊と人権侵害を防ぐために、大手複合企業のアグリビジネス企業と林業企業に対して大きな影響力をもつ消費財企業に、実質的な行動を早急に取るよう要求を続けます。

別紙「森林&人権方針ランキング2023」説明資料

RAN「キープ・フォレスト・スタンディング:森林&人権方針ランキング」は、世界の大手消費財企業が自社の事業活動から森林破壊や人権侵害を排除するために行っている取り組みについて評価するとともに、進捗状況の概要を報告しています。市民社会は大手多国籍消費財企業に働きかけ、自社のサプライチェーンを変革するという約束を取り付けてきました。しかし実際には、森林破壊と、最前線で土地を守る人々への暴力は世界的に増加傾向にあり、消費財企業は依然として森林破壊や権利侵害から利益を得ています。

こうした憂慮すべき傾向は、大手消費財企業が公に掲げる美辞麗句と、破壊的な影響との隔たりをいまだに埋められていないことを示しています。消費財企業の不十分な方策の結果、供給業者に実質的に従来通りのビジネスの継続を許し、それによって破壊的な影響が引き起こされています。従来通りのビジネス慣行は、世界で最後に残された原生林景観や、長きにわたって森林と生物多様性を守り、管理してきた先住民族の領域へと企業が進出する結果を生んでいます。

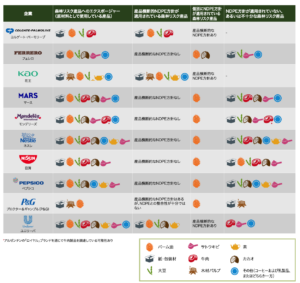

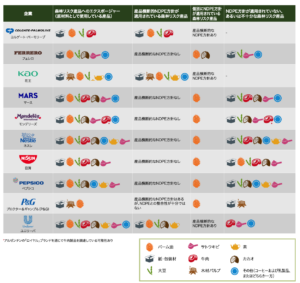

日本企業各社の点数と評価概要、改善点(24点満点、昨年版は20点満点)

- 日清食品(不可:5点、昨年:20点満点で4点): P&G、モンデリーズ、フェレロと並び、今年も「不可」評価だった。9月にグループの調達方針を改定し、それまではグループ全体の調達方針の前文にNDPEを支持と記載していたが、「地球・環境」セクションにもNDPEを支持と明記した。また同「人権の尊重」セクションにはFPICの支持も明記した。しかしこの改定ではNDPEの「支持」にとどまり、全ての供給業者への要求事項としていなく、進歩の機会を逸した。一方、6月に「苦情処理リスト」を初めて開示し、RANの指摘に対処する形で、環境・社会面で問題視されてきたパーム油企業との取引停止などの対応状況を公表した。日本事業向けの農園までのパーム油供給業者リストの開示について改善したと言える。持続可能なパーム油100%調達を2030年までに達成するという目標は大幅な前倒しが必要。

- 花王(D:8点、昨年:20点満点で6点):継続して調達方針を改定して「自然生態系の転換や劣化の禁止」を追加し、NDPE方針が全ての森林リスク産品に関して「企業グループ」全体に適用されることを明確にしている。「企業グループ(Corporate group)」の定義は、アカウンタビリティ・フレ ームワーク・イニシアチブ(AFi)が定めた、信頼できる「企業グループ」の定義に基づいている。重視される点は、森林リスク産品の全てのサプライチェーンにおいて、取引先の企業グループ全体に対してNDPE方針が適用され、実施されることを確保することである。花王はまた、供給業者の事業における森林破壊リスクを特定するために使用しているモニタリング手法の概要も開示した。花王は小規模農家の生産者を対象とした苦情処理メカニズム/リストを持っているが、大規模農園・植林企業、加工工場、直接供給業者を対象としたリストはない。

概要:方針と実施計画の分析

今回の調査結果では、消費財企業10社全てが、業界標準の枠組みであるNDPE方針に名目上は取り組んでいるものの、多くの場合、原材料に使用する全ての森林リスク産品には適用していないことも示しています(表)。また、全ての森林リスク産品サプライチェーンにおいて森林破壊、自然生態系の転換、人権侵害を撲滅する期限を設定している企業は一社もありませんでした。本報告書は、各社が自社サプライチェーンの浄化を何年も前から約束しているにもかかわらず、実際には供給業社に従来通りのやり方(ビジネス・アズ・ユージュアル)の継続を許し、その結果、世界で最後に残された原生林景観や先住民族の領域へ企業が進出していることを明らかにしています。

NDPE方針

本報告書では、消費財企業が原材料調達を通じて森林と人々に与えている影響全体に真に対処するためには以下の3点の両方が必要だと強調しています。

- 産品横断的アプローチ:各種森林リスク産品全てに森林・人権方針を適用すること

- 企業グループ横断的アプローチ:取引先企業が属する・関連する企業グループ全体が森林・人権方針を遵守することを取引の要件とすること

- 方針の完全実施と遵守の独立検証を達成する野心的な期限付き目標を設定すること

多くの消費財企業は、コングロマリット(複合企業)の一部門が方針に違反していることを知りながらも、同じ親会社の別の部門と取引をしています。この「ずれ」は、大手グローバル消費財企業に製品原料を供給する複合企業が、シャドーカンパニー(陰の企業)や記録に残らない事業を多用して改革を行ったように見せかけながら、従来通りのビジネス手法で事業を行い、責任逃れに成功していることが主な原因です。

表「消費財企業各社の調達する森林リスク産品と、実際のNDPE方針適用範囲の比較」(報告書より)

EUDRについて

欧州連合(EU)で「森林破壊フリー製品に関する規則」(EUDR:通称「森林破壊防止法」)が可決され、その施行日は間近(2024年12月末)に迫っています。これは、森林リスク産品の世界における大きな進展であり、本ランキングで対象とした消費財企業全社に大きな影響を与えることになります。EUDRは森林破壊防止のためのデューディリジェンスを義務化するもので、EUに畜牛、カカオ、大豆、パーム油、コーヒー、ゴム、木材製品を輸入する全ての企業に対して、販売する製品に使用されている産品を厳密な生産地まで遡って追跡することを義務付けるものです。しかし今回の調査結果では、「サプライチェーンの透明性」項目(森林リスク産品のサプライチェー ンにおける直接・間接供給業者を公開し、調達する全原材料の完全なトレーサビリティ達成に向けた取り組みを進めること)で得点を獲得した企業はなく、大手グローバル消費財企業とその供給業社がこの新規制の要件を満たせないであろうことを示唆しています。

景観保護イニシアティブへの投資

希望を持てる動きとして、多くの企業が景観保全関連の取り組みへの投資を増やしていることが挙げられます。取り組みには数千の小規模農家が参加したり、森林の保護や回復に関わるものもあります。ユニリーバとペプシコはその分野の先行企業で、インドネシアのアチェ州と北スマトラ州の政府とともに「管轄アプローチ」を初期段階から開発しています。両州には、世界的に重要な熱帯低地林である「ルーセル・エコシステム」があります。しかし本報告書では、このような保護プログラムは有望ではあるものの、変化の規模は十分な速度で起きておらず、世界的に重要なインドネシアの熱帯林「ルーセル・エコシステム」で森林破壊が今も続いていると警告しています(注9)。

注1)新報告書「キープ・フォレスト・スタンディング:森林&人権方針ランキング2023」

方法論

*「キープ・フォレスト・スタンディング:森林と森の民の人権を守ろう」は、RANが2020年4月から展開しているキャンペーンです。熱帯林破壊と人権侵害を助長している最も影響力のある上記の消費財企業・銀行に実際の行動を起こすよう要求しています:www.ran.org/kfs-scorecard-jp/

注2)消費財企業(10社):日清食品、花王、ネスレ、ペプシコ、プロクター&ギャンブル、ユニリーバ、コルゲート・パーモリーブ、フェレロ、モンデリーズ、マース

*10社全社が全容を報告している唯一の産品であるパーム油を例にとると、10社合計で約230万トンのパーム油と、約140万トンのパーム核油およびその派生物を購入している(2022年)。パーム油世界市場の約3%、パーム核油世界市場の約17%に相当する(報告書より)。

注3)NDPEはNo Deforestation、No Peat、No Exploitationの略。森林減少や劣化に対しての保護(炭素貯留力の高い<High Carbon Stock:HSC>森林の保護、保護価値の高い<HCV: High Conservation Value>地域の保護)、泥炭地の保護(深さを問わず)、人権尊重、火入れの禁止といった要素を含む方針を公表している企業は「あり」の評価を得る。

*参考:「『森林破壊禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止』(NDPE)方針とは?」ブリーフィングペーパー

注4)「FPIC」(エフピック)とは Free, Prior and Informed Consentの略。先住民族と地域コミュニティが所有・利用してきた慣習地に影響を与える開発に対して、事前に十分な情報を得た上で、自由意志によって同意する、または拒否する権利のことをいう。

注5)「ゼロトレランス・イニシアティブ」ウェブサイト

注6)EUの「森林破壊フリー製品に関する規則」(EUDR:通称「森林破壊防止法」):EU域内で販売される製品は生産地までのトレーサビリティの確認と、森林破壊等との関連有無を確認する「デューデリジェンス」の公表が義務化される。森林破壊と人権侵害の有無のリスク評価や確認も含め、グローバル企業は同法への対応が迫られる。

注7)「森林フットプリント」とは、森林を犠牲にして生産される「森林リスク産品」の消費財企業の利用や、銀行による資金提供によって影響を与えた森林と泥炭地の総面積をいう(影響を与える可能性がある面積も含む)。消費財企業と銀行の森林フットプリントには、供給業者や投融資先企業が取引期間中に関与した森林および泥炭地の破壊地域、さらに供給業者や投融資先企業全ての森林リスク産品のグローバルサプライチェーンと原料調達地でリスクが残る地域も含まれる。森林および泥炭地が先住民族や地域コミュニティに管理されてきた土地にある場合は、その先住民族と地域コミュニティの権利への影響も含む。

注8)チェーン・リアクション・リサーチ、 “NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 78%.” (仮訳:NDPE方針、パーム油精製工場の83%をカバーするも実施率は78%)、2020年4月28日

注9)RANブログ「インドネシア違法パーム油『炭素爆弾スキャンダル』続報〜『ルーセル・エコシステム』の野生生物保護区で森林破壊の新証拠〜」、2023年11月7日(英語版9月18日発表)

レインフォレスト・アクション・ネットーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGOです。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。2005年10月より、日本代表部を設置しています。

本件に関するお問い合わせ先

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

コミュニケーション:関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org