共同プレスリリース:LNGの急拡大、新ウェブサイト「ExitLNG」で明らかに(2025/12/2)

リクレイム・ファイナンス、Andy Gheorghiu Consulting、バンクトラック、CEED、Food and Water Watch、FoEフランス、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)、ReCommon、SFOC、StandEarth、ウルゲバルト(Urgewald)

本日2日、新たなマッピング分析プロジェクトが発表され、世界は空前のLNG(液化天然ガス)開発ブームに直面し、世界全体で279件の新規LNG事業が計画されていることが明らかになりました(注1)。世界の銀行の支援を受けたこの動きはガスの拡大を引き起こし、温室効果ガス排出量を数十億トンも増加させることになり、世界的な気候目標達成の望みを打ち砕きます。さらに地域コミュニティの健康と福祉を脅かし、生物多様性にも影響を与えます。新ウェブサイト「ExitLNG(エグジットエルエヌジー)」の設立団体は、関与する銀行に対して支援撤回を強く求めています。

「ExitLNG」ウェブサイトで公開された地図は、279件の新規LNG事業の建設計画を特定し、LNG拡大の影響を受ける国々の範囲を明らかにしています(注2)。本ウェブサイトは、関連企業や融資銀行、コミュニティと生物多様性へのリスクも示しています。

今回の調査分析は、米国がLNGの輸出ブームを牽引していることと、計画されている輸出能力増加の40%に相当する38事業を進めていることも明らかにしています。この要因の一つとして、トランプ米大統領の化石燃料政策が挙げられます。次いで多いのがロシア(同20%、18事業)、カタール(同8%、3事業)です。一方、LNG輸入施設事業が最も多く計画されているのはアジア太平洋地域で、中でも中国が最多で(計画されている輸入能力増加の34%に相当する49事業)、インド(同8%、11事業)、ベトナム(同7%、14事業)が続いています。

国際エネルギー機関(IEA)によると、2025年には新規LNG輸出基地の最終投資決定(FID)が急増し、予想されるガス供給量が増加しました(注3)。これによって新規ガス田開発が促進され(注4)、地球の平均気温上昇を1.5度に抑えるという国際的な目標の達成を脅かすことになります。

全体的に、新規LNG輸出施設は二酸化炭素換算(CO2e)で10ギガトン以上の温室効果ガスを2030年までに排出すると推定されています。これは米国と欧州連合(EU)の年間排出量の合計に匹敵する規模です(注5)。

リクレイム・ファイナンスの石油・ガスキャンペーナー Justine Duclos-Gonda は「世界中で起きている建設ラッシュは、気候と地域コミュニティに被害を及ぼす災害へと私たちを導き、その代償は私たち全員が払うことになります。健康と生計を脅かすこれらの事業に反対する声がますます高まっているのは当然のことです。しかし、こうした懸念にもかかわらず、銀行は社会的・気候的コストを顧みずに、LNG拡大に数十億ドルを注ぎ続けています」と述べています。

最大のLNG輸出基地開発企業は、カタールエナジーと米国ベンチャー・グローバルです(計画中のLNG輸出基地のCO2e排出量の規模で計算)。両社はそれぞれ、2030年までに合計12億トン以上のCO2e排出をもたらすLNG輸出基地事業を計画しています。フランスの石油メジャーであるトタルエナジーズは5位で、2030年までに合計3億トン以上のCO2e排出が見込まれるLNG輸出基地事業を計画しています。

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN) LNGキャンペーンマネージャーのルース・ブリーチは「コミュニティは気候変動の影響と壊滅的な経済被害に苦しんでいます。液化ガスは事態を悪化させています。世界は化石燃料の拡大を一切必要としていません。新たなシェールガス田も、パイプラインも、LNGタンカーも、LNG基地も一切不要です。それにもかかわらず、米国政府、化石燃料企業、銀行、保険会社は世界中でガスを推進し、私たちの生涯で最大の化石燃料インフラ建設を引き起こしています」と強調しました。

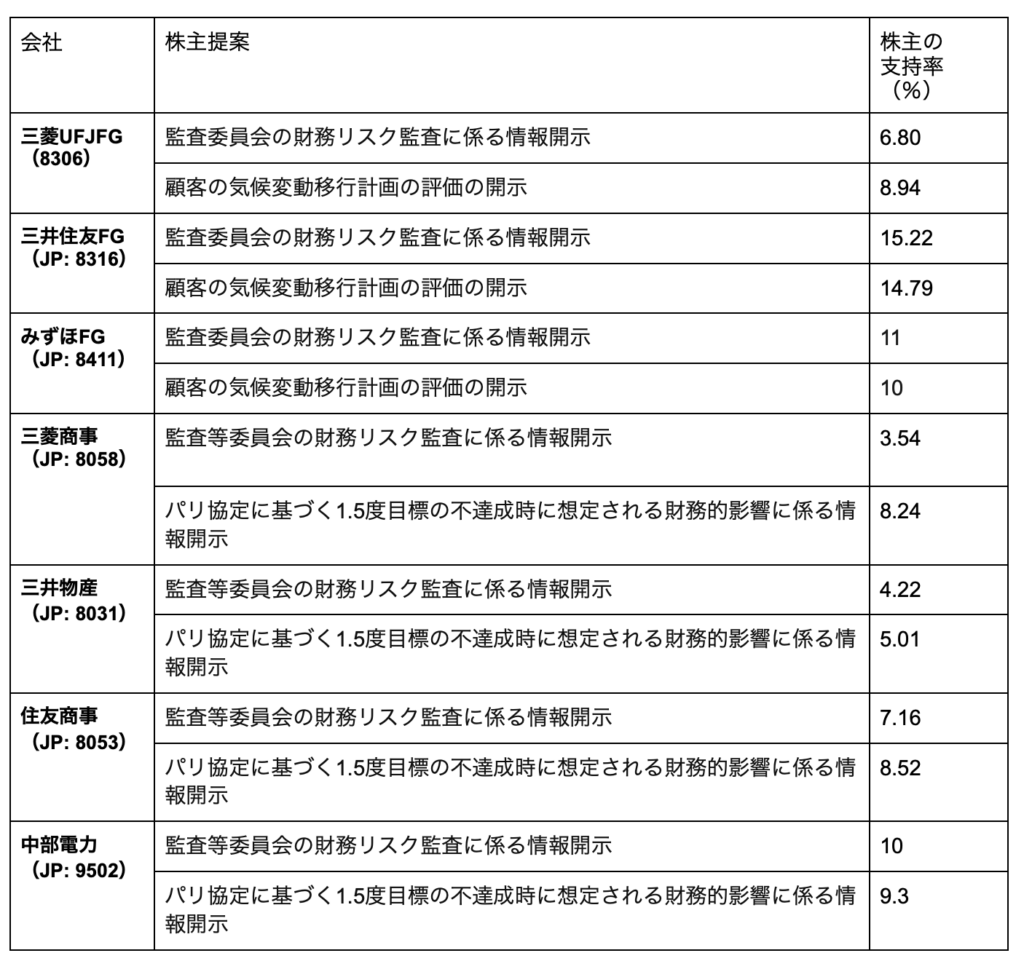

こうした影響にもかかわらず、世界の銀行はLNG開発企業への資金支援を継続し、2021年から2024年にかけてLNG拡大に1,740億米ドルを投入しています。この資金の4分の3はわずか5カ国(米国、日本、中国、カナダ、フランス)から提供され、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、みずほフィナンシャルグループ、JPモルガン・チェースの3行がそれぞれ100億米ドル以上を支援しています。

サンタンデール、ING、ソシエテ・ジェネラル、クレディ・アグリコル、グループBPCEなどの欧州系銀行も、LNG拡大の主要な資金提供者として特定されています。

「ExitLNG」を立ち上げた以下の団体は銀行に対し、LNGの影響を認識し、新規LNG事業および新規LNG施設を開発する企業に対する全ての金融サービスを終了させるための包括的な方針を採用するよう強く求めています。

連絡先

Justine Duclos Gonda

Exit Oil & GasCampaigner

justine@reclaimfinance.org

+33781512959

Helen Burley

International press relations

helen@reclaimfinance.org

+447703731923

注1) https://ExitLNG.org

「ExitLNG」は、リクレイム・ファイナンス、 Andy Gheorghiu Consulting、バンクトラック、CEED、 Food and Water Watch、 FoEフランス、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)、 ReCommon、 SFOC、 StandEarth、ウルゲバルト(Urgewald)が共同で立ち上げた新ウェブサイト。

注2) LNG事業とは、LNG基地の輸出入能力を大幅に増加させる大規模インフラを指している。この定義には、新規基地、および既存基地の特定フェーズやトレイン(天然ガスを冷却して液化する設備)が含まれる。各事業には、それぞれ異なる利害関係者、輸出入能力、スケジュール、資金調達方法が存在する可能性がある。LNG事業は「脱石油・ガスリスト(Global Oil & Gas Exit List: GOGEL)2024」のデータに基づき特定されている。

注3) 国際エネルギー機関(IEA)、『Gas 2025』、2025年10月

注4) リクレイム・ファイナンスは、LNG施設に直接関連する46件の短期のガス拡大事業(すなわち、現在はフィールド評価中または開発中のガス事業)を特定した。これらの事業は、石油換算で510億バレル以上のガス資源量を有する。

注5) 米国環境保護庁(EPA)によると、2022年の米国排出量は約6.34Gt CO₂eであった。欧州環境庁によると、2023年のEUの温室効果ガス排出量(土地利用・林業を除く)は約3.1Gt CO₂eであった。

(英語プレスリリース “New mapping project reveals surge in LNG expansion”)