プレスリリース:森林&人権方針ランキング2021発表〜日清食品、花王、三菱UFJは低評価 〜 (2021/4/27)

各社、取り組み遅れ〜森林破壊と人権侵害をもたらす消費財企業・銀行17社の実施方針を比較〜

環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)は、本日27日、新報告書「キープ・フォレスト・スタンディング:森林&人権方針ランキング2021」(注1)を発表しました。熱帯林破壊と人権侵害を助長している最も影響力のある消費財企業と銀行の17社を対象に(注2)、各社の方針と実施計画を森林と人権の二分野で評価した結果、自社サプライチェーンおよび投融資で森林破壊と人権侵害を止めるために適切な措置を講じている企業と銀行は一社もないと結論づけました。人権侵害には土地収奪や地域住民および先住民族への暴力なども含まれます。

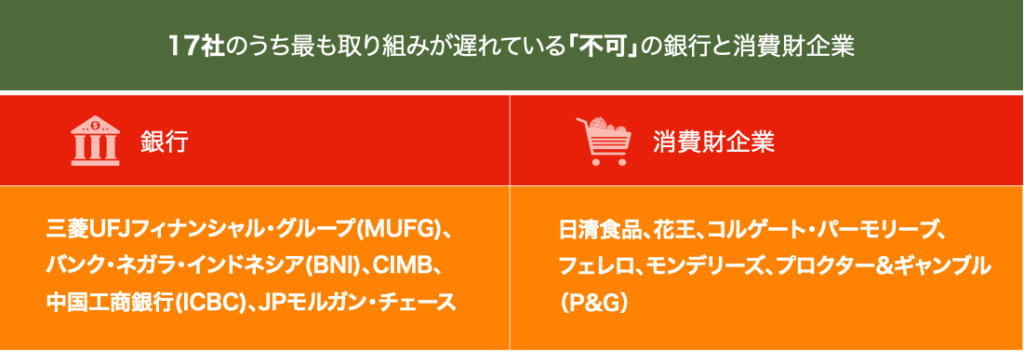

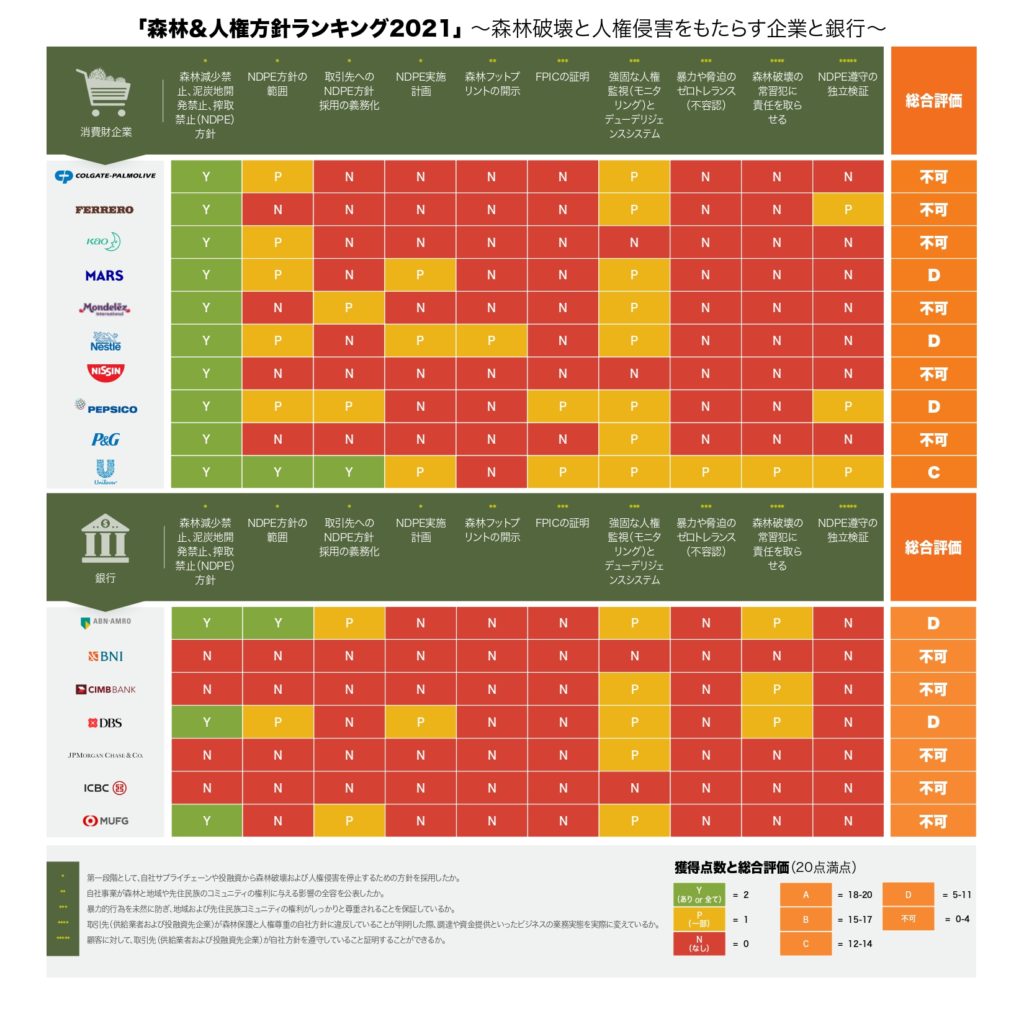

本ランキングは、日本企業の日清食品ホールディングス、花王、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)を含むグローバル消費財企業と銀行の17社を対象に、森林と人権分野の10項目を20点満点で評価しています。得点に合わせてA(18〜20点)、B(15〜17点)、C(12〜14点)、D(5〜11点)、不可(0〜4点)で評価しました。最も高評価だったのはユニリーバですがCランクにとどまり、日本企業はいずれも最低ランクの「不可」でした。

主な森林・人権方針の評価項目(全10項目、各2点)

●「森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止」(NDPE)採用:パーム油や紙パルプなど森林破壊を引き起こす産品事業の生産・投融資に欠かせない国際基準(注3)

●「森林フットプリント」開示:サプライチェーンや投融資先の事業が影響を与える森林の総面積(注4)

●「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)原則」の実施:先住民族および地域コミュニティの権利尊重(注5)

●暴力や脅迫への「ゼロトレランス」(不容認)方針の有無

●NDPE方針遵守の証明・独立検証、など

日本企業は3社とも方針にNDPEを限定的ながら採用するも、森林フットプリント開示、FPIC原則の実施、ゼロトレランス方針の有無、NDPE方針遵守の証明では得点がなく、総合点は2〜4点という低評価となりました。

レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表の川上豊幸は「日清食品、花王、三菱UFJはいずれも低評価だったのは残念です。3社ともベストプラクティスである『森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止』(NDPE)を方針に採用したことは評価できます。しかし同時に、自社のサプライチェーンや投融資先で起きている人権侵害を止めるための方針策定が急務です。さらにNDPE方針の適用セクターの拡大や遵守のための独立検証、森林フットプリントに代表される情報開示といった、具体的な取り組みを進める必要があります」と訴えました。

日本企業各社の点数と評価概要、改善点

●日清食品(2点):グループ全体の調達方針に「NDPEを支持する」と記載しているが、消費財企業10社で最も低評価だった。改善のためには、グループ調達方針に供給業者が遵守すべきNDPE項目を明記し、供給業者にNDPE採用を義務付ける必要がある。またパーム油の搾油工場リストといった供給業者の情報開示を通して、生産地の現状把握と問題対応のための体制強化を行う必要がある。持続可能なパーム油100%調達を2030年までに達成するという目標も大幅な前倒しが必要。

●花王(3点):原材料調達ガイドラインで森林破壊ゼロを支持し、人権方針で人権尊重を支持している。供給業者や合弁企業側のグループ全体でのNDPE遵守を要請はしているが、NDPE方針採用の義務化が必要。2021年の活動方針に「人権擁護者への暴力や不当告発、脅迫などを容認しない」とあるが、企業方針となっていないので国際基準のゼロトレランス・イニシアティブ(注6)に沿った企業方針としての公表が必要。そしてインドネシアでの森林フットプリントを作成し公表する迅速な動きが求められる。

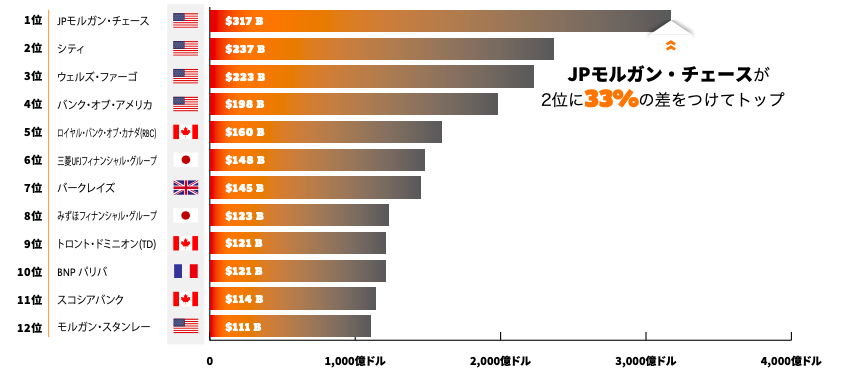

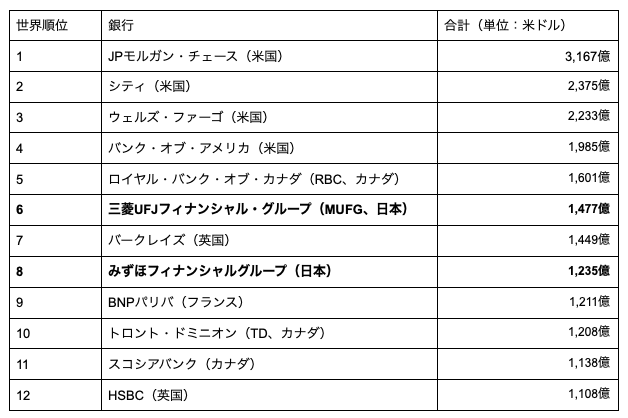

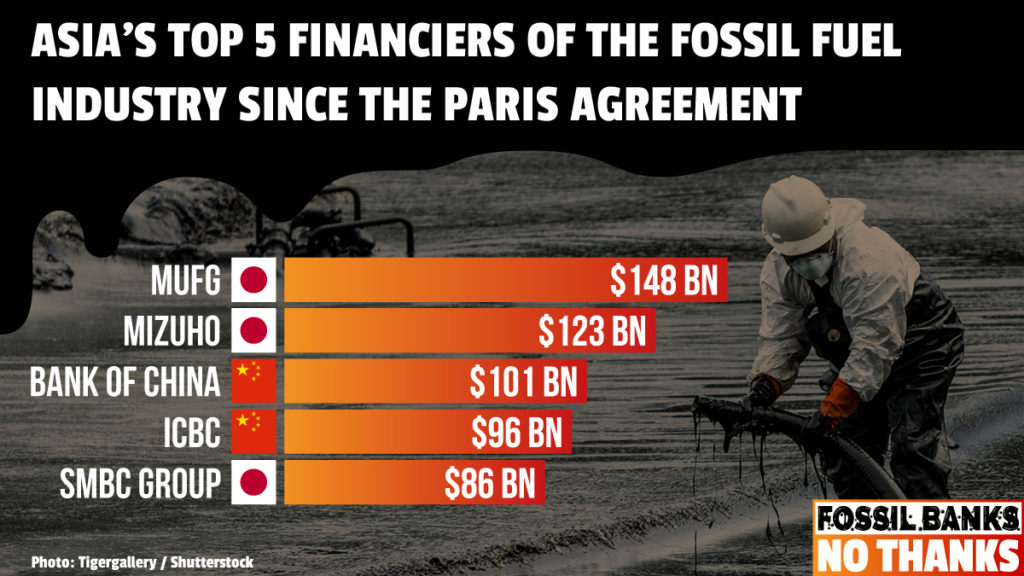

●MUFG(4点):環境・社会方針を4月26日に改定し、投融資先に「NDPE遵守の公表」の要求を追加したがパーム油の農園企業に限定され、パーム油購入企業や、紙パルプや大豆など他の森林リスク産品セクターには適用されなかった。MUFGはパーム油セクターへの融資・引受額が東南アジア以外の地域に本社を置く銀行では最大で、紙パルプ産業にも多額の融資を提供している。今後、NDPE方針の適用拡大と、投融資先にNDPE方針遵守のための独立検証を求めていくことが課題になる。

17社の消費財企業・銀行の持つ影響力

評価対象となった企業や銀行の多くは、「森林破壊禁止」と先住民族の権利および人権尊重の達成のために、国連「持続可能な開発目標」(SDGs 15.2:2020年までに森林減少阻止)への賛同をはじめ様々なコミットメントを表明して自社方針を策定してきました。しかし、インドネシアの熱帯林と世界中の熱帯林はパーム油や紙パルプ、牛肉、大豆、カカオ、木材製品といった産品のために伐採されて火を入れられ、さら地にされています。

川上は「評価対象となった消費財企業と銀行は熱帯林破壊や土地収奪、人権擁護活動家の殺害といった問題に対して大きな影響力を持っています。なぜならば、インドネシアで大規模な森林破壊や人権侵害を行っている林業やアグリビジネス企業は、グローバル消費財企業との取引に支えられ、大手銀行からは多額の資金が流れているためです。今回の評価と分析からは、人権侵害や森林破壊を止めるための方針策定と、具体的な取り組みを十分に実践している企業がないことが明らかになりました」と指摘しました。

今回の評価では、以下の通り、方針の実施を改善するために必要な手順も示しています:

●第一段階として、自社のサプライチェーンや投融資から森林破壊と人権侵害を停止するための方針を採用すること

●自社事業が森林と先住民族・地域コミュニティの権利に与える影響の全容を公表すること

●暴力的行為を未然に防ぎ、先住民族・地域コミュニティの権利が十分に尊重されることを保証していること

●供給業者や投融資先企業の自社方針遵守を証明すること

森林、特に熱帯林は温室効果ガスを吸収して貯留し、地球全体の降雨量を維持しています。インドネシアの森林は地球で3番目に大きな熱帯林で、地球全体の気候と生物多様性の危機に対処する上で重要な役割をもちます。インドネシアの先住民族と地域コミュニティは森林減少を効果的に防いできた守り手であり、何世代にもわたって森林を上手に管理してきました。そして今、自分たちの同意なしに土地や森林を搾取しようとする様々な企業に抵抗しています。

さらなる森林破壊と人権侵害を防ぐために、森林破壊と人権侵害を行う大手アグリビジネス企業と林業企業に対して大きな影響力をもつ消費財企業と銀行は、実質的な行動を早急に取ることが要求されます。

注1)新報告書「キープ・フォレスト・スタンディング:森林&人権方針ランキング2021〜森林破壊と人権侵害をもたらす企業と銀行の実施方針を評価〜」(日本語版)

方法論等の詳細は英語版を参照ください:「 Keep Forests Standing: Evaluating Brands and Banks Driving Deforestation and Human Rights Abuses」

注2)消費財企業(10社):日清食品、花王、ネスレ、ペプシコ、プロクター&ギャンブル、ユニリーバ、コルゲート・パーモリーブ、フェレロ、モンデリーズ、マース

銀行(7社):MUFG、JPモルガン・チェース、中国工商銀行(ICBC)、DBS、バンクネガラインドネシア(BNI)、CIMB、ABNアムロ

*「キープ・フォレスト・スタンディング:森林と森の民の人権を守ろう」は、RANが2020年4月から展開しているキャンペーンです。熱帯林破壊と人権侵害を助長している最も影響力のある上記の消費財企業・銀行17社に実際の行動を起こすよう要求しています。注3)〜注5)の参考資料としてもご参照ください。

注3)NDPEはNo Deforestation、No Peat、No Exploitationの略。森林減少や劣化に対しての保護(炭素貯留力の高い(High Carbon Stock:HSC)森林の保護、保護価値の高い(HCV: High Conservation Value)地域の保護)、泥炭地の保護(深さを問わず)、人権尊重、火入れの禁止といった要素を含む方針を公表している企業は「あり」の評価を得る。

注4)「森林フットプリント」とは、森林を犠牲にして生産される「森林リスク産品」の消費財企業の利用や、銀行による資金提供によって影響を与えた森林と泥炭地の総面積をいう(影響を与える可能性がある面積も含む)。消費財企業と銀行の森林フットプリントには、供給業者や投融資先企業が取引期間中に関与した森林および泥炭地の破壊地域、さらに供給業者や投融資先企業全ての森林リスク産品のグローバルサプライチェーンと原料調達地でリスクが残る地域も含まれる。森林および泥炭地が先住民族や地域コミュニティに管理されてきた土地にある場合は、その先住民族と地域コミュニティの権利への影響も含む。

注5)「FPIC」(エフピック)とは Free, Prior and Informed Consentの略。先住民族と地域コミュニティが所有・利用してきた慣習地に影響を与える開発に対して、事前に十分な情報を得た上で、自由意志によって同意する、または拒否する権利のことをいう。

注6)「ゼロトレランス・イニシアティブ」ウェブサイト

レインフォレスト・アクション・ネットーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGOです。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。2005年10月より、日本代表部を設置しています。

本件に関するお問い合わせ先

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

広報:関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org