東京 — 環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)らNGO21団体は、本日23日(日本時間)、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が支援する責任銀行原則(PRB)の22日の発足をうけて、銀行セクター主導の新イニシアティブを慎重に歓迎しつつ、実質的な好結果を伴うよう要求しました。責任銀行原則には日本の3メガバンクと三井住友信託銀行を含む130銀行が署名しています。*9月24日更新:NGO25団体

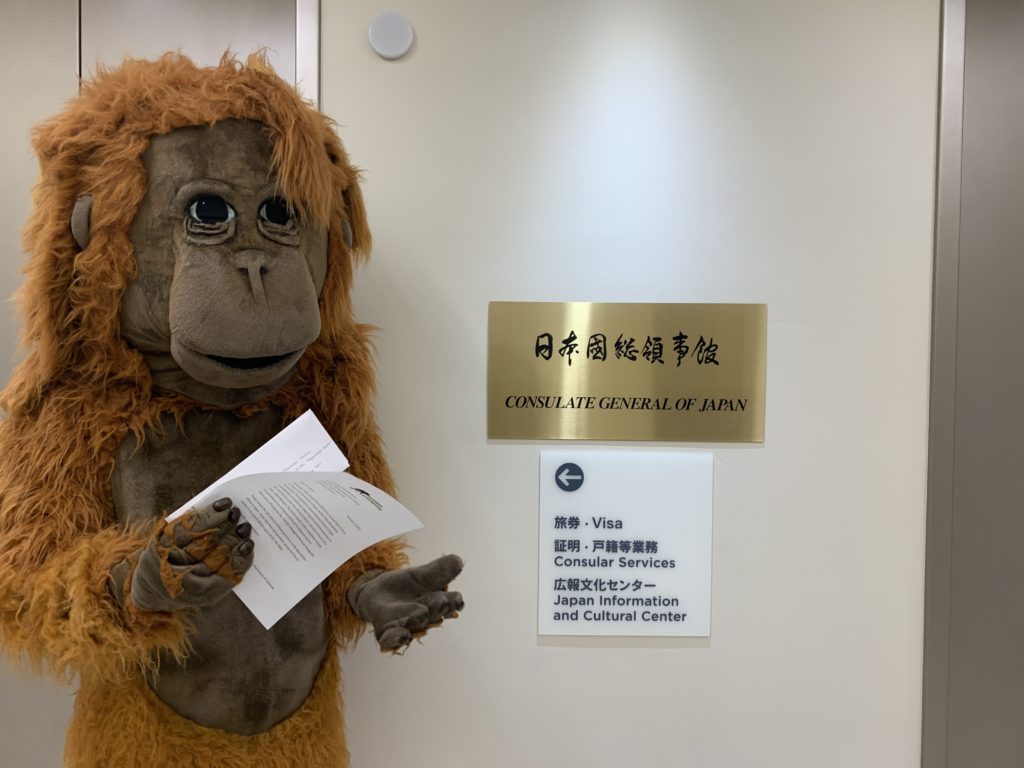

責任銀行原則発足のイベントが開催されたBNPパリバ・ニューヨーク支店前でのアクション(2019/9/23) 上記の通り、日本の大手4銀行は国連の持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定に沿った資金提供の実施を約束しています。その事実には勇気づけらますが、現在の4行の資金提供、特にメガバンクによる資金提供は、グローバルなイニシアティブである責任銀行原則と明らかに矛盾しています。メガバンクによる化石燃料企業や熱帯林を破壊する企業への資金提供、特に東南アジアにおける石炭火力とパーム油への多額の資金提供は、気候危機と自然環境の前例のない悪化を促進しています。メガバンクの資金提供は土地収奪や労働者の権利侵害にもつながっています。

メガバンクと三井住友信託銀行が責任銀行原則の公約を果たすには、化石燃料の拡大や、森林破壊または泥炭地破壊を引き起こす事業への資金提供を直ちに停止し、「1.5度目標」に合致して、化石燃料セクターと森林リスク産品セクターへの資金提供の段階的廃止を約束し、国連のビジネスと人権に関する指導原則の全ての要件を満たすことで事業全体を通して人権と先住民の権利を尊重することが必要です。

NGO共同声明:国連「責任銀行原則」発足をうけて (PDF) (英語の声明)

私たち、以下の署名団体は、本日22日に発足した国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が支援する「責任銀行原則 」(PRB)を歓迎します。しかし同時に、この銀行主導によるイニシアティブの有効性には強い懸念を抱いています。

世界は数多くの重大な社会危機と環境危機に瀕しており、地球上の生命の存在そのものが脅かされています。そのため、各銀行が社会および環境に関する責任を自覚し、持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定に沿った資金提供の実施を約束することが何よりも重要です。本日、130の銀行がこれを公約したことをうれしく思います。

同時に私たちは、この新しい原則が人と地球にどのような好影響をもたらすかについては強い懸念があります。現在策定されている原則には、署名銀行に期待されることと、その達成期限については大きな自由裁量の余地があります。よって、多くのPRB署名銀行を含む、金融セクターの大多数が地球環境の破壊や重大な人権侵害を加速させているという事実が覆い隠され、PRBもまた、環境・社会に配慮しているかのように見せかけた「グリーンウォッシュ」の手段となる恐れがあります。

長期に及んだPRBの策定・署名段階は、BNPパリバのニューヨーク支店での公式発足 をもって終わりを迎えます。PRBの創立に参加した30銀行には同原則の導入計画を打ち出す時間が十分にありました。しかし、原則への賛同にあたって発表された各銀行の多数の声明 と比較して、これまでのところ、多くのPRB銀行は具体的な計画や誓約の公表していません。

残念なことに、このイニシアティブでは賛同する全ての銀行に野心的かつ具体的な計画と目標の提示を正式署名前に求めておらず、署名銀行は4年以内に原則の実施を証明すればよいことになっています。このような期間設定は、30年前であれば許容されたかもしれません。しかし、今の時代には全くそぐわないものと考えます。

このように必要条件が事前に課されていないため、金融セクターを監視する市民団体であるバンクトラックはこの数週間、PRBを創立した30銀行および早期に署名した29銀行に、各銀行の目標と実行計画を公開することで、PRB発足後すぐに本腰を入れて取り組む よう要請しました。しかし計画を公開して信頼を高める機会とする代わりに、大多数のPRB創立銀行はその要請に無反応 か、UNEP FIが起草した定型文を繰り返し、PRBでは長期の導入期間が認められているため現時点での計画の公開は不要だという回答が出されただけでした。

PRB署名銀行の資金提供が招く気候問題と森林破壊

化石燃料産業と森林リスク産品事業の拡大により、気候や自然生態系、人々の生活に大規模な破壊がもたらされています。一部のPRB署名銀行の資金提供が 依然として上記事業の重大な推進要因であることを考えると、緊急行動がますます切実に必要です。

パリ協定採択後の3年間(2016~2018年)で、世界の主要33銀行(内16行はPRB署名銀行)は化石燃料セクターに1.9兆ドル の貸付と引受を行い、その金額は年々増加しています。この内6000億ドルは、化石燃料を積極的に拡大している上位100社に提供されました。PRB署名銀行であるシティグループ、バークレイズ、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG) 、みずほフィナンシャルグループ(みずほ) はいずれも、パリ協定以降に化石燃料セクターへ融資を行った世界の上位10銀行に入ります。

世界の大手銀行 は、東南アジアやアマゾンの生物多様性が最も豊かな熱帯林地域を含め、世界中の森林の急速な消失にも拍車をかけています。2013年から2018年6月までの間に、多くはパーム油事業を行っている東南アジアを拠点とする103社の森林リスク産品事業に対し、少なくとも622億ドル の貸付と引受が行われました。PRB署名銀行である三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)、みずほ、MUFG、中国工商銀行(ICBC) 、CIMBグループ は、これらの企業に融資する業界上位の金融機関です。また、PRB署名企業のBNPパリバ、バークレイズ、シティ、INGグループ 、クレディ・アグリコル も、最近のアマゾンの森林火災に関与しているアグリビジネス企業数社に数十億ドルの与信枠を供与 しています(詳細は以下を参照)。

無視される人権への責任

PRB署名銀行を含む世界の大手銀行は土地収奪や、紛争を助長して一般市民に死傷者を出すような武器製造、先住民族の権利を侵害するプロジェクトへの融資に関与しています。しかしPRBでは、銀行には人権尊重の責任があり、それはいかなる場所でも企業の基本要件であることが明記されておらず、基本的な人権方針さえ持たないPRB創立銀行もあります。

PRBは銀行の事業戦略をSDGsやパリ協定に沿ったものとすることを約束させていますが、国連のビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)については言及していません 。そのため、金融セクターにおいて人権の尊重を推進する大きな機会を逃しています。それどころか、PRBは人権分野におけるUNEP FIの他のイニシアティブ を台無しにし、人権をまったく無視しても「責任ある銀行」となりえるという印象を与える恐れがあります。

好結果をともなう原則を

本日、130の銀行が、SDGsやパリ協定の目標達成という大きな社会的目標に、銀行としての自社事業を沿うものとし、目標達成に向けて顧客と協働し、あらゆる利害関係者とともに前進する方法を探ることを公約しました。

事業戦略をSDGsやパリ協定に真に沿ったものとするためには、全てのPRB署名銀行は、化石燃料の拡大や森林・泥炭地の破壊を加速させるあらゆる活動への資金提供を即時停止することを約束しなければならないと固く信じています。 また、PRB署名銀行は、自社の資金提供 がもたらす影響の包括的な分析と投融資先企業およびプロジェクトの完全な透明性を基盤とし、気温上昇を1.5度に抑えるための道筋に沿って 、化石燃料産業と森林リスク産品事業への投融資の段階的停止を約束しなければなりません。そして最後に、PRB署名銀行はUNGPに準拠した苦情処理メカニズムの確立やメカニズムへの参加を含め、UNGPの全ての要件を満たす必要があることを強調しておきます。

以上のように憂慮はありますが、私たち署名団体は同原則の発展を注意深く見守り、利害関係者との対話に関するPRB原則4の精神に基づいて、署名銀行と市民団体との対話が今後行われることを期待し、歓迎します。私たちは、署名銀行がどれだけ迅速に化石燃料や森林破壊への資金提供を停止し、金融業務を通じて人権および先住民族の権利が確実に尊重されるよう行動を起こせるかに注目し 、PRBの妥当性および信頼性を評価していきます。

***

PRBコミットメントと代表的なPRB署名銀行による資金調達との整合性評価

PRBに署名している銀行で、以下の8銀行は資金提供業務が持続可能ではなく、PRBの誓約と大きな隔たりがあるため、特に注意を払う必要があります。

銀行*=PRB創立銀行 資金提供(融資と引受)とPRBの不整合 (B=十億)

シティグループ(米国)*

●世界3位:化石燃料セクター全体への資金提供(2016-2018年: $129.5B)

中国工商銀行/ICBC(中国)*

● 世界2位:石炭火力企業 上位30社への資金提供

バークレイズ(英国)

● 世界6位:化石燃料セクター全体への資金提供(2016-2018年: $85.2B)

CIMB(マレーシア)*

● 世界4位:東南アジアでのパーム油事業への資金提供 (2013-2018年:$1.9B)

BNPパリバ(フランス)*

● フランス首位:先進的な資金提供方針にも関わらず、化石燃料産業全体への資金提供(2016-2018年: $51.0B)

MUFG(日本)

● 日本首位:パーム油企業への資金提供者(2013-2018年: $2.2B)、違法行為、汚職、森林破壊、搾取に関係がある問題企業を含む

みずほ(日本)

● 世界3位:東南アジアの森林リスク産品企業への資金提供 (2013-2018年: $3B)、違法行為、森林破壊、搾取に関係がある問題企業を含む

SMBC (日本)

● 世界1位:東南アジアの森林リスク産品企業への資金提供 (2013-2018年: $4.5B),、違法行為、森林破壊、搾取に関係がある問題企業を含む

注)資金提供に関する出典 「化石燃料ファイナンス成績表2019」 (2019年4月)森林と金融 」データベース

・アマゾンウォッチ、“Complicity In Destruction II: How Northern Consumers and FinanciersEnable Bolsonaro’s Assault on the Brazilian Amazon” , (2019年4月)

署名団体

Johan Frijns

Lindsey Allen

Osprey Orielle Lake

Leila Salazar-López

Jennifer Morgan

Evert Hassink

Kuba Gogolewski

Andy Whitmore

Jan Willem van Gelder

満田夏花

Alexey Zimenko

Hrant Sargsyan

Sviatoslav Zabelin

Edi Sutrisno

Zanaa Jurmed

Eugene Simonov

Heffa Schuecking

Andreas Missbach

David Pred

Olivia Langhoff

Shonan Kothari

Steve Kretzmann

(以下、9月24日に追加)

Carla Fredericks

Khaled Gaiji

David Hillman

レインフォレスト・アクション・ネットワーク