(English follows Japanese)

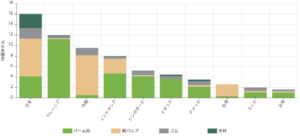

株式会社みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)が6月13日に責任ある投融資等に関する「特定セクターに対する取り組み方針」を制定し、石炭火力発電、パーム油、木材、兵器を環境・社会面でリスクが高い業種であると認識し、明記したこと(注1)を歓迎する。資金提供・資金調達支援業務において、リスクの低減・回避に向けて取引判断を行うよう定めたことは、小さな前進といえる。しかし、パリ協定の目標達成のためには、この方針は具体性に乏しく、さらなる進化が求められる。

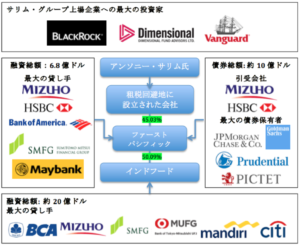

同社は、石炭火力発電セクターへの投融資等に関して、気候変動や大気汚染へのリスクから、「石炭火力発電を資金使途とする与信案件については、同等のエネルギー効率を持つ実行可能な代替技術と比較し、経済合理性等を検証し与信判断を行う」と表明した。三菱UFJフィナンシャル・グループに続き、日本3大金融グループの中で、石炭火力発電セクターへの与信判断に関する方針表明が進んでいる。

一方、国連環境計画(UNEP)は、パリ協定の1.5~2℃目標達成のためには、仮に高効率のものであっても、新たな石炭火力発電所の建設は許されず、既存の石炭火力発電所も廃止していく必要があると勧告しているが、今回の方針では、全く触れられていない。6NGOは同社に対し引き続き、国内外の石炭火力発電事業や石炭火力発電に関与する企業への新規融資・引受から迅速に撤退する意思と工程をより明確にすることを求める。(注2)

また、みずほFGは同方針で「特に留意する主たる取引」に対して「国際的基準等を参考に」取引先の対応状況を確認した上で取引判断を行うと明記しているにもかかわらず、ベトナムのギソン2石炭火力発電事業への融資を今年4月に決定した。これは、超々臨界圧より劣る大型の超臨界圧技術を用いており、OECD 公的輸出信用アレンジメントに反する。このプロジェクトの環境影響評価においては代替案が検討されていない、住民協議が適切に行われていないなどの懸念があり、銀行による環境・社会リスク管理を定めた「赤道原則」に違反している可能性もある。

本方針では、石炭火力以外に、気候リスクの大きな要因である森林減少・劣化を引き起こすパーム油・森林伐採に対して、リスク管理を強化する判断を示した一方、取引判断をパーム油や木材の認証制度に頼る姿勢は不十分で、森林減少への対処状況や泥炭地管理状況を確認する必要があるといえる。

パリ協定の目標達成に向けて気温上昇を1.5~2℃に抑えるために、石炭やタールサンドをはじめとする化石燃料への規制はますます厳しくなると見られている。さらに、気候変動の緩和に重要な役割を果たす森林、特に熱帯林の保護などの取り組みも必須だ。気候変動に具体的な対策をとることは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも掲げられている。私たちは、みずほFGを含む3大金融グループが、環境リスクおよび経済リスクを両方抱える石炭からのダイベストメントを速やかに進めることを期待している。

(注1)みずほFGが6月13日に発表した「責任ある投融資等の管理体制強化について」には、「取引を通じて環境・社会に対する負の影響を助長する可能性が高い業種」として石炭火力発電の他に、兵器、パーム油・木材等が言及されている。

(注2)「石炭火力発電事業及び石炭採掘事業への新規融資に関する要請」では国際環境NGO 350.orgの日本支部(350.org Japan)は賛同団体とともに、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループおよび三井住友フィナンシャルグループに対して2018年9月12−14日に行われる世界気候行動サミット(Global Climate Action Summit)及び国連責任投資原則(PRI)年次総会前までに以下を求めている。1.気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言にもとづき、温室効果ガスを大量に排出する分野への投融資状況を公開すること、2.世界の平均気温の上昇を摂氏2度未満に抑えるシナリオに整合した事業戦略や明確な指標や目標を公表すること、3.パリ協定の目標達成のため、石炭火力発電事業及び一般炭の採掘事業に関与する企業への新規融資を中止すること。

※参考:三菱UFGフィナンシャル・グループの発表についてのNGO共同声明

国際環境NGO350.org日本支部 350.org Japan

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)

認定NPO法人 気候ネットワーク

国際環境NGO FoE Japan

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン

For Immediate Release: “A small step forward on climate change risk management, but bolder action required”: Environmental NGOs Respond to Release of New Mizuho Financial Group Financing Policy

350.org Japan

JACSES

Rainforest Action Network(RAN)

Greenpeace Japan

Kiko Network

FoE Japan

June 15 2018 Tokyo, Japan — On June 13, Mizuho Financial Group (Mizuho) announced its adoption of a new “sector specific policy” on responsible financing. Japanese environmental groups ー 350.org Japan, Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES), Rainforest Action Network, Greenpeace Japan, Kiko Network and Friends of the Earth Japan ー issued the following statement on Mizuho’s new policies.

“First, we welcome the fact that in the document released, Mizuho recognizes the high social and environmental risk accompanying coal-fired power, palm oil, deforestation, and the weapons industry.(1) Mizuho’s decision to make efforts to mitigate and avoid these risks in its financing and financial advisory services is a small step in the right direction. However, the policy is lacking details on the concrete actions needed to achieve the goals of the Paris Agreement, and further progress is required.

With regards to financing the coal-fired power generation sector, the policy states, “For projects financing coal-fired power, financing decisions will be made by comparing feasible alternative technologies which possess equivalent energy efficiency and by verifying their economic rationale.” Mizuho is the second financial group after Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) to announce such a policy on financing to the coal-fired power sector, and it represents progress compared to past policies.

However, the United Nations Environment Programme (UNEP) has made clear that meeting the Paris Agreement goal of keeping global warming well below 2 degrees requires no new coal-fired power plants to be built – no matter how efficient – and the early phase out of existing coal power. The need for the exclusion of new coal power is not reflected in Mizuho’s newly published policy. We continue to urge Japan’s megabanks including Mizuho to swiftly announce a stop to any new financing for domestic and foreign coal-fired power projects and companies involved in such projects, with a clear strategy and timeline. (2)

Additionally, under “transactions deserving special attention”, Mizuho’s new policy states that when making financing decisions it will “refer to international guidelines” while confirming the social and environmental considerations of prospective clients. Nevertheless, in April this year, the three major Japanese financial groups including Mizuho agreed to participate in financing the new polluting Nghi Son 2 coal power station in Vietnam. Nghi Son 2 uses large-scale Supercritical (SC) technology which is inferior to the current standard Ultra-supercritical (USC) technology, in violation of international standards set out under the OECD Sector Understanding on Export Credits for Coal-Fired Electricity Generation Projects. There have also been concerns raised regarding the Environmental Impact Assessment associated with the project, such as the failure to consider alternative energy sources or conduct proper consultation with local communities, breaching international standards for the management of social and environmental risks under the Equator Principles.

In addition to coal-fired power, Mizuho’s policy strengthens its risk management towards the palm oil and timber sectors, which cause deforestation and forest degradation and are a major source of carbon emissions. However, Mizuho’s position of relying solely on certification systems for palm oil and timber is inadequate. Mizuho must also confirm how their clients are actually addressing deforestation and managing peatlands.

To achieve the Paris Agreement target to keep global warming well below 2 degrees Celsius, regulations on fossil fuels such as coal and tar sands are expected to become more stringent. In addition, efforts to protect forests, especially tropical rainforests, which play an important role in mitigating climate change, are essential. The need to take concrete measures to address climate change is also included under the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).

We hope that Mizuho and the other two major financial groups in Japan, Mitsubishi UFJ Financial Group and Sumitomo Mitsui Financial Group, will promptly proceed with divesting from the coal sector, which carries high environmental and economic risks.”

Note to the Editors:

1. Mizuho’s new policy on responsible financing announced on June 13, mentions “industries highly likely to have negative impact on the environment and society” including coal-fired power, weapons industry, palm oil, and wood products.

2. 350.org Japan and supporting NGOs are currently running a global petition calling upon Japan’s three biggest financial institutions — Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, and Sumitomo Mitsui Financial Group — to: i) disclose financial exposure to carbon intensive industries in line with the Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD); ii) outline business strategies and clear targets and metrics to align their finance policies with the Paris Agreement; iii) cease all new lending to coal fired power generation and coal extraction projects and companies involved in such projects. For more details please see here.

(Reference)

“A small step forward, but not nearly enough”- Environmental NGOs Respond to Release of New MUFG Environmental, Social and Human Rights Policy

CONTACT:

Shin Furuno, 350.org Japan: +81(3)070-2793-3648

shin@350.org

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)