プレスリリース:RAN新調査報告書『包囲下のオランウータンの首都』発表〜違法パーム油、日清食品などのサプライチェーンに混入の可能性が継続〜(2024/11/22)

インドネシア保護区での違法森林伐採、最新鋭の衛星画像調査で明らかに

- インドネシアの野生生物保護区で、森林破壊の新証拠が最新鋭の衛星画像で明らかに。保護区内に652ヘクタール(東京ドーム約140個分)もの違法アブラヤシ農園を確認。

- 消費財企業は違法パーム油が供給網に混入するリスクに、銀行は違法パーム油を調達する可能性のある顧客に資金提供するリスクにさらされている。

- 調査結果は、企業の森林破壊禁止公約の実効性、EU新規制を遵守する準備が十分かどうか疑問を投げかけている。

- 違法パーム油の問題が続くも、11月13日に行われた「持続可能なパーム油のための円卓会議」(RSPO)年次総会では基準が弱体化された。

写真:違法アブラヤシ農園の一つ。ラワ・シンキル野生生物保護区内の泥炭林を伐採・排水して造成された。2024年9月、インドネシア・アチェ州

米環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)は11月11日、タイ・バンコクで13日まで開催された「持続可能なパーム油のための円卓会議」(RSPO)に合わせ、新報告書『包囲下のオランウータンの首都』を発表しました(注1)。

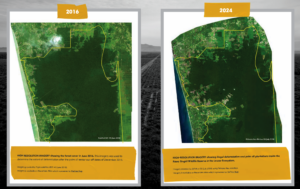

本報告書は、インドネシア・スマトラ島の「ラワ・シンキル野生生物保護区」で、大規模な違法伐採が今も起きていることを明らかにしました。RANは7月、最新鋭の衛星画像「プレアデス・ネオ」による調査を実施し、国の指定する保護区がパーム油生産のために破壊されている実態を確認しました。RANは同保護区で2019年、22年にも調査を行い、パーム油の原料となるアブラヤシの農園造成による森林破壊を発見して公表しています。この地域は生物多様性豊かなホットスポットで、「世界のオランウータンの首都」とも呼ばれる「ルーセル・エコシステム」の南部に位置します。

調査は今年7月、同保護区の泥炭林地域におけるアブラヤシ農園拡大の範囲を把握するため、エアバス社の「プレアデス・ネオ」衛星による飛行撮影を実施しました。この衛星画像は30cmという高い解像度をもち、これほどの高解像度画像が公開されたことは同地域では初めてです。画像分析の結果、同保護区には652ヘクタール(東京ドーム約140個分)に及ぶ違法アブラヤシ農園が存在し、そのうち453ヘクタール(同97個分)がアブラヤシ果実の生産が可能な土地であることを特定しました。

現地調査、消費財企業と製油企業のサプライチェーン分析を加えた一連の調査結果は、消費財企業と銀行の森林破壊禁止方針の実効性や、消費財企業とパーム油企業が2025年末に施行となる欧州連合(EU)の新規制「森林破壊禁止法(EUDR)」を遵守する準備が十分かどうか緊急の疑問を投げかけています。

図1:2016年と2024年の衛星画像比較:黄色が野生生物保護区の境界線(報告書より)

【調査概要】

■調査時期:2024年7月(衛星調査)、2024年9月〜10月(現地調査、サプライチェーン分析)

■調査地域:インドネシア・スマトラ島の「ルーセル・エコシステム」内、国の保護区「ラワ・シンキル野生生物保護区」上空および周辺

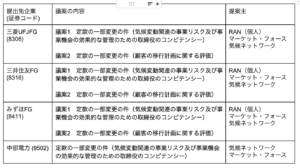

■対象消費財企業8社:日清食品、花王、プロクター&ギャンブル、ネスレ、モンデリーズ、コルゲート・パーモリーブ、ペプシコ、ユニリーバ(注2)

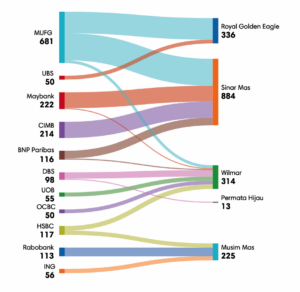

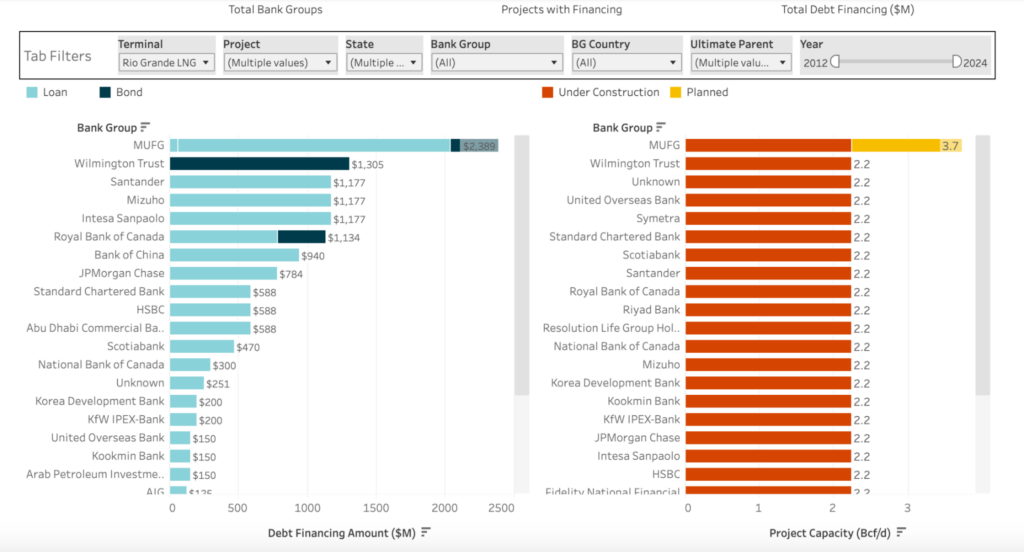

■対象銀行11社:三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、ING、UBS、HSBC、ラボバンク、CIMB、メイバンク、BNPパリバ、UOB、DBS、OCBC(注3)

■調査方法:1)「プレアデス・ネオ」衛星画像分析(違法農園および森林・泥炭林減少の確認)、2)現地調査(アブラヤシ農園から搾油工場を追跡)、3)サプライチェーン分析(製油企業・消費財企業の調達先リストを分析)、4)資金提供調査(製油企業への銀行の資金提供額を調査、注4)、5)The TreeMap社との衛星画像分析(2016年6月に撮影された画像を用い、期間別の森林消失を分析)

【主な調査結果】

- 広範囲に及ぶ違法アブラヤシ生産:ラワ・シンキル野生生物保護区には652ヘクタール(東京ドーム約140個分)の違法農園があり、そのうち果実の収穫可能な土地は453ヘクタール(同97個分)だった。これは違法生産されたパーム油がすでに世界の主要消費財企業や供給業者のサプライチェーンに混入している可能性を示唆している。

- 影響を受ける消費財企業と銀行:プロクター&ギャンブル(P&G)、ネスレ、モンデリーズ、ペプシコ、日清食品などの大手消費財企業は、違法パーム油の調達が発覚したロイヤル・ゴールデン・イーグル・グループ(子会社のアピカル)、ムシムマス・グループ、Permata Hijau Groupといった製油企業からパーム油を購入することでリスクにさらされている。三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、ラボバンク、HSBCなどの銀行は、上記パーム油企業に資金提供をすることでリスクにさらされている。これらのパーム油企業は、RANの過去10年にわたる調査で、上記保護区で違法に生産されたパーム油を供給している搾油工場から油を調達していることが繰り返し明らかにされている。

- 森林減少率の増加:国の法律で保護されている地域にもかかわらず、同保護区での森林伐採は2021年から2023年にかけて4倍に増加している。2016年以降の総伐採量の74%が、欧州連合(EU)の新規制「森林破壊禁止法(EUDR)」の森林破壊禁止の基準日(注5)である2020年12月31日以降に伐採されていることから、法的保護や規制要件が組織的に無視されていることを示している。

- 新たな抜け穴:今回の調査では、裕福な土地投機家が小規模農家を装うことで、違法森林伐採への責任を回避する「パーム油ロンダリング」という新たな抜け穴が立証されている。

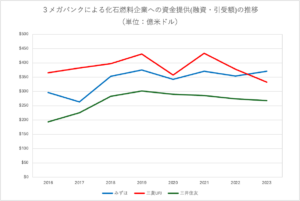

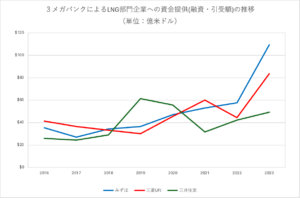

図2:ルーセル・エコシステム周辺の搾油工場からパーム油を調達している製油企業5社への融資・引受銀行と資金の流れ。上記11行はNDPE方針をもっている。2020年1月から2024年6月、単位:百万米ドル 出典:「森林と金融」データベース

パーム油産業はすでに「森林破壊ゼロ、泥炭地ゼロ、搾取ゼロ(NDPE)」方針を誓約し、EUDRは2025年12月31日の施行が提案されています。しかし今回の調査結果からは、こういった規制が採用された後も、違法伐採が著しく増加していることが浮き彫りになりました。RANはThe TreeMap 社とも衛星画像調査を行い、同保護区内で2016年以降に2,577ヘクタール(東京ドーム約551個分)もの森林が失われたことを確認しました。残念なことに、世界のパーム油産業が森林破壊禁止の基準日として設定した2015年12月から2020年12月の間に662ヘクタール、その後、EUDRの基準日である2020年12月以後には1,915ヘクタールの森林が皆伐されました(注6)。

本報告書は、違法な大規模アブラヤシ農園の破壊的な影響を明確に示しています。RANはこの違法農園がこの地域の森林破壊の主な原因であると特定しました。特に懸念されるのは、この環境危機をもたらしているのは小規模農家ではなく、土地投機家であるという点です。

RAN森林政策ディレクター、ジェマ・ティラックは「世界で最も重要な生態系のひとつが破壊され続けていることは、消費財企業や銀行、消費者への警鐘です。今回の調査で得られた証拠は、違法に皆伐された土地で生産されたパーム油がグローバルサプライチェーンに混入し、スマトラオランウータンのような象徴種が深刻な危機にさらされていることを明確に示しています。私たちが日常的に購入する製品、例えば化粧品のOLAY、ミロ、オレオ、ポテトチップスのLay’s、即席麺のカップヌードルなどのサプライチェーンには違法パーム油が混入するリスクがあり、その証拠も揃っています」と強調しました。

The TreeMap社のデビッド・ガヴォー(David Gaveau)博士は「今回初めて、時を得た衛星画像によってラワ・シンキル野生生物保護区におけるパーム油危機の全容が明らかになりました。最新鋭の衛星画像は、アブラヤシの木々や苗木の一本一本まで細かく捉えることができます。この高度なツールが公開されたことで、以前は無料の衛星データで見逃されていた違反行為も記録できるようになりました」と語りました。

13日、RSPOはバンコクで開催された年次総会において、認証基準改訂版(「RSPO原則と基準2024」)の承認を決議しました。RSPOは森林破壊禁止の基準日(2018年11月)を削除し、森林破壊禁止を実施するために使われる信頼できる従来の定義を、独自に作成した欠陥のある定義に置き換えて、基準を弱体化させました。ティラックは「違法に生産されたパーム油は、RSPOの『マスバランス』方式を通して世界の市場に流通しています。この方式では、認証農園で生産されたパーム油に非認証油が混合される問題があります。RSPOは、消費者や市場からの信頼を維持したいのであれば、その基準を強化する必要があります。今回の基準改訂は、執行力の欠如、腐敗した監査プロセス、欠陥のある苦情処理メカニズムによってもたらされた欠陥だらけの認証制度をさらに弱体化するものです」と批判しました(注7)。

RANは、消費財企業、パーム油企業、金融機関が直ちに協力し、保護区のあるシンキル・ベンクン・トゥルモン地域の保護に向けて持続可能な解決策に投資するよう強く求めています。熱帯低地林と泥炭地の保護を優先しつつ、同時に地域住民の権利と生業を尊重するコミュニティ主導の農業を育成するという、将来の見通しを共有することが必要です。

RANは、本報告書で言及された全ての消費財企業と銀行に連絡を取り、その回答は報告書に含まれています。さらに詳細な情報や分析、衛星画像については、RANの監視専用プラットフォーム「Forest Frontlines」および「Nusantara Atlas」をご覧ください。

注1)RAN報告書(英語)『包囲下のオランウータンの首都』(‘Orangutan Capital’ Under Siege)

注2)対象とした消費財企業8社の調達先搾油工場一覧には、違法パーム油購入が明らかになった搾油工場企業 (PT. Global Sawit Semesta:PT. GSS)が記載されていた。各社リストのリンクは報告書を参照のこと。

注3)

a) ラワ・シンキル野生生物保護区とルーセル・エコシステム周辺の搾油工場からパーム油を調達している5社、

b) 違法パーム油を調達している搾油工場企業からパーム油を調達している製油企業を特定し、該当企業に資金提供をしている、または過去にしていた銀行を対象とした。

上記製油企業5社はロイヤル・ゴールデン・イーグル(RGE)グループ(アピカル・グループ)、ムシムマス・グループ、Permata Hijau Group、ウィルマー・インターナショナル、シナルマス・グループ(ゴールデン・アグリ・リソーシズ:GAR)である。そのうち、RGE、ムシムマス、Permata Hijau Groupは上記 b)に該当する。

注4)製油企業と銀行

RGE、ムシムマス、Permata Hijau Group:MUFG、欧州の銀行ING、UBS、HSBC、ラボバンクなどから資金提供を受けている。

ウィルマー、GAR(最新搾油工場一覧にPT. GSSは含まれていないが、過去に調達していたことがある):MUFG、マレーシアの銀行CIMBとメイバンク、フランスの銀行BNPパリバ、シンガポールの銀行UOB、DBS、OCBCから資金提供を受けている。出典:「森林と金融」データベース

注5)「基準日」:カット・オフ日ともいう。基準日以降に森林伐採・転換が行われた場合、その地域や生産単位が、森林伐採や転換を行わないという約束、方針、目標、その他の義務に違反していると見なされる。アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアティブ(AFi)の定義を参照のこと。

注6)EUDR施行後は、2020年12月31日以降に森林伐採・劣化の起きた場所で生産された商品が、EUへの輸出不可となる。

団体紹介

レインフォレスト・アクション・ネットーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGOです。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。

本件に関するお問い合わせ

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

日本チームマネジャー 関本

Email: yuki.sekimoto@ran.org