NGO共同声明:三菱UFJが新規石炭火力発電への融資を行わないと約束、環境NGOは更なる方針強化を要請 (2019/5/16)

(English follows Japanese)

本日16日、国内外の環境NGO8団体は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が環境・社会ポリシーフレームワークの改定版を15日に発表し、そのなかで石炭火力発電への融資方針を強化したことを歓迎しました。

これは、数日前にシンガポールの3大銀行が石炭火力発電への新規融資停止を表明したことに続く動きです。世界の主要な石炭火力発電への資金提供者であるMUFGの方針転換は、金融界のエネルギー問題への取り組みにおいて大きな変化を示唆するものです。

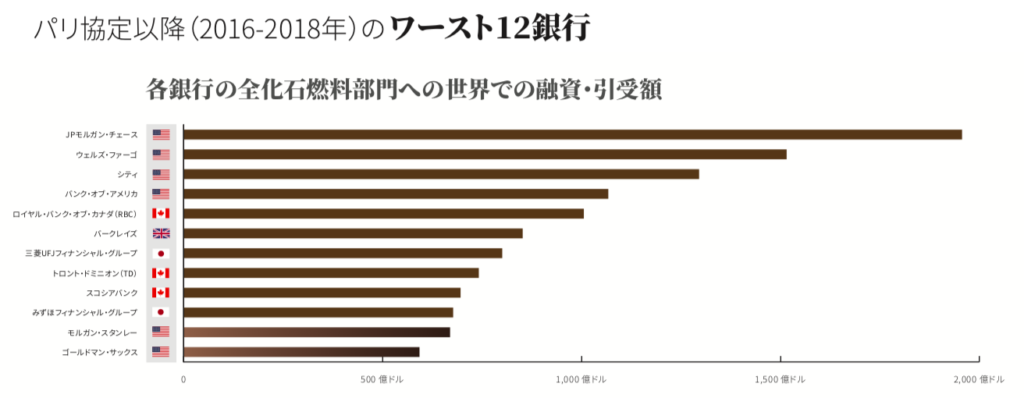

今年レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)他が発表した『化石燃料ファイナンス成績表』によると、MUFGはパリ協定締結後の2016年から2018年までの3年間に35億米ドルの資金を石炭火力発電関連の主要企業に提供し、日本のメガバンクの中で最大の資金提供者でした。みずほフィナンシャルグループ(みずほ)、三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)も同様に多額の資金を提供しています。

RAN 責任ある金融シニア・キャンペーナー ハナ・ハイネケンは、「何年にもわたる批判を経て、三菱UFJが石炭火力発電への資金提供を段階的に停止し、環境破壊を伴う山頂除去採掘方式で行う炭鉱採掘事業には融資を終了すると明確に約束したことを歓迎します。しかし、明らかな例外事項が示されている点は懸念されます」と指摘しました。

MUFGの方針の詳細を見ると、重大な抜け穴が存在していることが懸念されます。MUFGは、受入国の状況、OECD公的輸出信用アレンジメント(OECDセクター了解)などの国際基準、および他の実行可能な技術の使用に応じて、新設の石炭火力発電所へのファイナンスを継続する可能性があると述べています。

環境金融アドボカシー団体であるMarket Forcesのリサーチ・ポリシーアナリスト、Bernadette Maheandiranは、「MUFGの以前の方針は、OECDセクター了解を参考にするとしていました。それにもかかわらず、大気汚染がひどく、OECDセクター了解では認められていない旧態依然とした超臨界圧石炭火力発電事業であるバンフォン1への融資に合意してしまいました」と批判しました。

今年初頭、MUFGはバンフォン1を含む5つの石炭火力発電事業(合計5.2GWの石炭火力)への融資を検討していると報じられました。MUFGの今回の方針では、「改定前よりファイナンスの検討を継続している案件」に対しては「慎重に検討」するとしています。

Maheandiranは「新規の石炭火力発電事業への融資をやめることは、良い取り組みのように聞こえますが、真のリーダーシップを発揮するためには、融資契約に達していないすべての石炭火力発電事業が除外されることが必要です」と続けました。

グリーンピース・ジャパンのエネルギー担当、ハンナ・ハッコは、「私たちはMUFGが原則として新しい石炭火力発電事業への融資をやめることを約束したことを歓迎します。しかし、これはMUFGの投融資方針改定の終わりではなく出発点として捉えられるべきです。パリ協定の目標を達成し、国際的な水準に追いつくために、MUFGは石炭火力発電事業へのプロジェクト・ファイナンスをやめるだけでなく、石炭火力を活用する電力会社など、石炭関連事業から収益を得る企業からの投融資撤退に踏み込む必要があります」と語りました。

日本、ベトナム、インドネシア、その他の国際NGO、および国際的な連合体であるNo Coal Japanは、5月14日のフィナンシャル・タイムズに、日本のメガバンクによる石炭火力発電への資金提供停止を呼びかける記事広告を発表しました。

気候ネットワークの国際ディレクター、平田仁子は「私たちは、他のメガバンクが方針をどのように変更するか注目しています。SMBCグループとみずほも石炭火力発電への融資を継続しています。すべてのメガバンクが、衰退しつつある石炭火力発電業界への経済支援に終止符を打つべきです」と述べました。

Market Forces

国際環境NGO350.org

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)

認定NPO法人 気候ネットワーク

国際環境NGO FoE Japan

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン

Oil Change International

MUFG 「サステナブルファイナンス目標」の設定と 「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」の改定について

Japan’s MUFG commits to end financing for new coal projects, NGOs call for further steps

16 May 2019: Japanese and international environmental NGOs welcomed Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)’s release of its revised environmental and social policy framework, which now excludes finance to new coal power projects .

Coming only days after Singapore’s three major banks also ended coal finance, the shift by MUFG, previously one of the world’s major coal funders, signals a major change in the energy finance landscape.

The 2019 Fossil Fuel Finance report card revealed MUFG to be the biggest coal power funder among the Japanese banks, with financing in the amount of US$3.5bn from 2016 to 2018. Mizuho Financial Group and Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group) were not far behind.

“After years of criticism, we welcome MUFG’s explicit commitment to phase out coal power financing and end financing for coal mining projects that use mountaintop removal. But there are glaring exceptions, which is worrisome,” said Hana Heineken, Responsible Finance Senior Campaigner at Rainforest Action Network.

The groups are concerned that a closer look at MUFG’s policy reveals significant loopholes. MUFG states that it may continue to finance new coal power projects depending on host country circumstances, international standards such as the OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits (OECD Sector Understanding), and the use of other available technologies.

“MUFG’s last policy said the bank would consider the OECD Sector Understanding. Still MUFG went ahead and financed Van Phong 1, a highly polluting, outdated, supercritical coal power project, although not permitted under this agreement,” said Bernadette Maheandiran, research and policy analyst at Market Forces, an environmental finance advocacy group.

As of the beginning of this year, MUFG was reported to be considering financial support to five coal-fired power projects, including Van Phong 1, totalling 5.2 GW of coal power. MUFG’s policy states that it will “take a cautious approach” to projects where “financial assessment has been ongoing since before the revision to the Framework.”

“No longer funding new coal power sounds like leadership on the part of MUFG,” Maheandiran said. “In order to demonstrate true leadership, we expect that this policy will rule out all coal power projects that have not reached financial close.”

“While we are encouraged to see MUFG committing in principle to end its financing for new coal power projects, this should be seen as a starting point, not as an end for the company’s policy development. To reach Paris Agreement objectives and catch up with its international peers, MUFG needs to establish specific standards not only to end coal project financing, but also to clean up its corporate financing involvements by addressing investments in companies that derive revenue from coal-related operations, including among coal-consuming utilities and other existing clients.” said senior energy campaigner Hanna Hakko from Greenpeace Japan.

The announcement also comes on the heels of an advertisement placed by Vietnamese, Indonesian, Japanese and other international NGOs, as well as the international coalition, No Coal Japan, in the Financial Times on May 14, calling on the Japanese megabanks to stop coal power finance.

Kimiko Hirata, International Director of Kiko Network said: “We look forward to seeing how the other megabanks respond. SMBC Group and Mizuho are continuing to fund coal as well. It’s time that all megabanks step up to end Japanese commercial support of the dying coal-fired power industry.”

Contact: James Lorenz, james@pr-arc.com