プレスリリース:日清食品株主総会でアピール〜日清食品 問題あるパーム油企業との取引停止事例公表、国内外5万人の声が後押し〜(2023/6/28)

日清食品 苦情処理リスト初公開、生産地での問題をRANが指摘

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)

ウータン・森と生活を考える会

熱帯林行動ネットワーク・JATAN

環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部:米国サンフランシスコ、日本代表部:東京都渋谷区、以下RAN)など3団体の代表者は、本日28日、日清食品ホールディングスの第75期定時株主総会に参加し、同グループ経営陣に、森林破壊や人権侵害、違法農園開発のない「責任あるパーム油調達」の早期実現を求めました。一方、日清食品は総会前に「苦情処理(グリーバンス)リスト」を初めて公開し、環境・社会面で問題視されてきたパーム油企業との取引停止などの対応状況を公表しました。RANは株主総会に合わせて約5万筆の署名を提出。今回の日清食品の是正措置は、国内外の多くの消費者の声が後押しした形となりました。

総会開催前には、RAN、ウータン・森と生活を考える会、熱帯林行動ネットワークのスタッフとボランティアが、会場のホテルニューオータニ大阪前で「日清さん、問題あるパーム油はストップ Do It Now! 」と書かれたバナーを掲げ、日清食品が「持続可能なパーム油調達100%」の目標年度としている2030年(注1)を待つことなく、熱帯林保護と生態系保護、人権尊重における問題に早急に取り組む必要性を参加株主らに訴えました。

RANはこれまでインドネシアでの現地調査を実施し、スマトラ島の野生生物保護区で生産された違法パーム油などの事例を指摘してきました(注2)。日清食品は総会前の24日に「持続可能な調達」を一部更新し、ウェブサイトで「苦情処理リスト」を公開しました。同リストでは、RANの指摘に対処する形で該当農園との取引を停止していたことが公表されました(注3)。一方「持続可能なパーム油調達100%目標年」については「2030年度まで」に据え置かれました。RANらNGOは総会で、2024年末から適用される欧州連合(EU)「森林破壊防止法」(注4)の規制に言及し、目標年度の前倒しの必要性について質問しましたが明確な回答は得られませんでした。

レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表の川上豊幸は、「日清食品が苦情処理リストを公開したことは、問題あるパーム油をサプライチェーンから確実に排除する上で、一歩前進したといえます。日清食品の違法パーム油や森林破壊に関与した農園との取引停止措置は、パーム油サプライチェーン(供給網)において、問題が発覚した場合の是正措置の実行と、農園までのトレーサビリティ確保の必要性を示す格好の事例となりました」と指摘しました。

続けて「一方でNGOの調査が示すように、生産地では森林破壊と人権侵害が未だ報告されています。責任あるパーム油生産には『森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ』(NDPE)という国際基準が欠かせません。日清食品グループが、NDPE方針を企業グループ全体で遵守する供給業者からのパーム油だけを調達するには、2030年を待たずに野心的な目標年が期待されます」と強調しました。

今年3月、RANはオンライン署名「問題あるパーム油はストップ Do It Now!」を開始し、日清食品に「持続可能なパーム油調達比率100%」目標の大幅な前倒しを求めてきました(注5)。英語でも同様の署名を展開し、株主総会前に48,409筆(日本語約13,432筆、英語版 約34,977筆)の署名を同社に提出しました。高まる消費者の懸念と期待の声が、苦情処理リストの公開と問題企業との取引停止といった日清食品の一定の前進を後押しした形となりました。

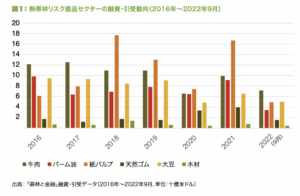

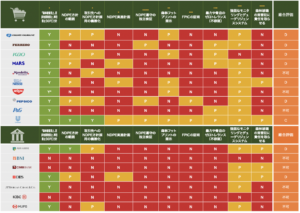

RANは2020年から「キープ・フォレスト・スタンディング:森と森の民の人権を守ろう」キャンペーンを展開し、日清食品は対象消費財企業10社の内の1社です。2022年に実施した「森林&人権方針ランキング」では20点満点中4点で、他2社とともに最下位グループの「不可」と評価されました(注6)。方針改善のためには、森林破壊リスクが高い「森林リスク産品」全品(パーム油だけでなく)の調達方針策定と、森林リスク産品供給業者が遵守すべきNDPE項目の明記および供給業者のNDPE採用義務化(注7)、といった強化などが早急に求められます。

写真はこちらからダウンロードいただけます(©️RAN / Yasunori Matsui)

https://www.flickr.com/photos/rainforestactionnetwork/albums/72177720309404964

注1)日清食品ホールディングス「地球のために、未来のために。環境戦略『EARTH FOOD CHALLENGE 2030』始動!」、2020年6月9日(2023年6月閲覧)

https://www.nissin.com/jp/news/8690

注2)RANプレスリリース「新調査報告書『炭素爆弾スキャンダル』発表 〜日清食品など大手消費財企業、インドネシア違法パーム油との関連性が継続〜」 2022年9月22日

https://japan.ran.org/?p=2062

RANは2019年と2022年にインドネシアで現地調査を実施。スマトラ島の野生生物保護区内、とりわけ炭素を多く含む泥炭地でパーム油が違法生産されている実態を突き止めた。さらに、違法農園の追跡調査と大手消費財企業10社のサプライチェーン調査を実施し、日清食品やプロクター&ギャンブル(P&G)などの調達先が同保護区内からの違法パーム油を購入していたことが判明していた。日清食品が発表した「苦情処理リスト」では、「事例2」(アチェ州の女性実業家 Ibu Nasti氏が管理する違法農園)との取引を2022年10月に停止していたことが記載されていた。

注3)日清食品ホールディングス「持続可能な調達:パーム油の調達状況」(2023年6月閲覧)

https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/procurement/#procurement_materials

”NISSIN FOODS Group Palm Grievance Tracker” (「苦情処理リスト」、英語)https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/procurement/pdf/NISSIN%20FOODS%20Group-Palm-Oil-Grievance-Tracker.pdf

注4)EU「森林破壊防止法」:EU域内で販売される製品は生産地までのトレーサビリティの確認と、森林破壊等との関連有無を確認する「デューデリジェンス」の公表が義務化される。森林破壊と人権侵害の有無のリスク評価や確認も含め、グローバル企業は同法への対応が迫られる。

注5)RANプレスリリース:日清食品に新署名開始「問題あるパーム油はストップ Do It Now!」2023年3月29日

https://japan.ran.org/?p=2118

英語版オンライン署名「NISSIN’S TOP RAMEN COMES DEAD LAST」(34,977筆)

https://act.ran.org/page/42473/petition/1?locale=en-US

注6)RANプレスリリース「新報告書『森林&人権方針ランキング2022』発表〜日清食品、三菱UFJは低評価 〜」2022年6月15日

https://japan.ran.org/?p=2011

注7) 日清食品ホールディングスの「日清食品グループ持続可能な調達方針」におけるNDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)に関する記述では、調達先に対してのNDPE遵守は求めていない。(2023年6月閲覧)

https://www.nissin.com/jp/sustainability/management/policy/basic-policy/

レインフォレスト・アクション・ネットーク(RAN)

米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGO。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。2005年10月より日本代表部を設置しています。

japan.ran.org

ウータン・森と生活を考える会

「森を守りたい」と願う熱い心をもった人々が集まった市民団体。オランウータンなど数多くの 生きものが棲み、先住民にとっても生きる糧を与えてくれるインドネシア・ボルネオ島の自然豊かな熱帯林を、国内外のNGOや現地の村人と共に減少を食い止め回復し保全する活動や、森林減少の要因となっている商品の消費者としての私たちの日本での生活を考える活動を35年以上、市民の力ですすめてきました。hutangroup.org

熱帯林行動ネットワーク(JATAN)

1986年にマレーシアで開催された国際会議において、熱帯林保護のために活動する世界各国のNGOの要請を受け、日本の市民と団体によって1987年に設立。熱帯林をはじめとした世界の森林を保全し、環境面、社会面において健全な状態にすることを目指しています。

jatan.org

本件に関するお問い合わせ先

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-13-11-4F

川上豊幸 Email: toyo@ran.org

広報:関本幸 Email: yuki.sekimoto@ran.org

—————–

*追記:日清食品のURL変更に伴い、以下を変更しました(11月16日)。

注3)日清食品ホールディングス「持続可能な調達:パーム油の調達状況」(2023年6月閲覧)

旧)https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/business/procurement/#procurement_materials

新)https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/procurement/#procurement_materials

”NISSIN FOODS Group Palm Grievance Tracker” (「苦情処理リスト」、英語)

旧)https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/business/procurement/pdf/PalmGrievanceTracker.pdf

新)https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/procurement/pdf/NISSIN%20FOODS%20Group-Palm-Oil-Grievance-Tracker.pdf