プレスリリース:新報告書『ボルネオ島 最後の森林を守る:地域コミュニティ抵抗の事例』発表 (2023/2/15)

インドネシア、森林減少率低下するも熱帯林の危機は継続

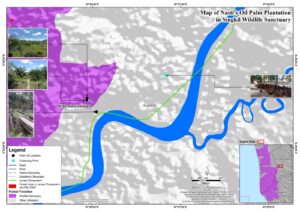

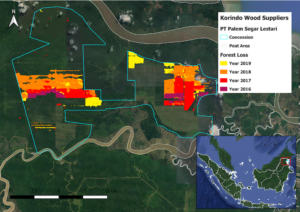

- ●ボルネオ島の熱帯林の多くは企業の事業管理地に残り、伐採や農園開発のリスクにある。「ロング・イスン」先住民族コミュニティの慣習林は伐採業者の管理地に重なることから10年以上も対立が続いている。

- ●ロング・イスン村で操業する伐採業社は 、複合企業グループ「ハリタ・グループ」のコントロール下にある。同グループはP&G、モンデリーズ、日清食品など消費財企業の調達先である。

- ●RANは消費財企業に対して、自社調達方針の実施を求めると同時に、ハリタ・グループに「森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止」(NDPE)方針を全事業で遵守させるよう求めている。

写真:先住民族「ロング・イスン」コミュニティの人々 ©️Khairul Abdi / RAN

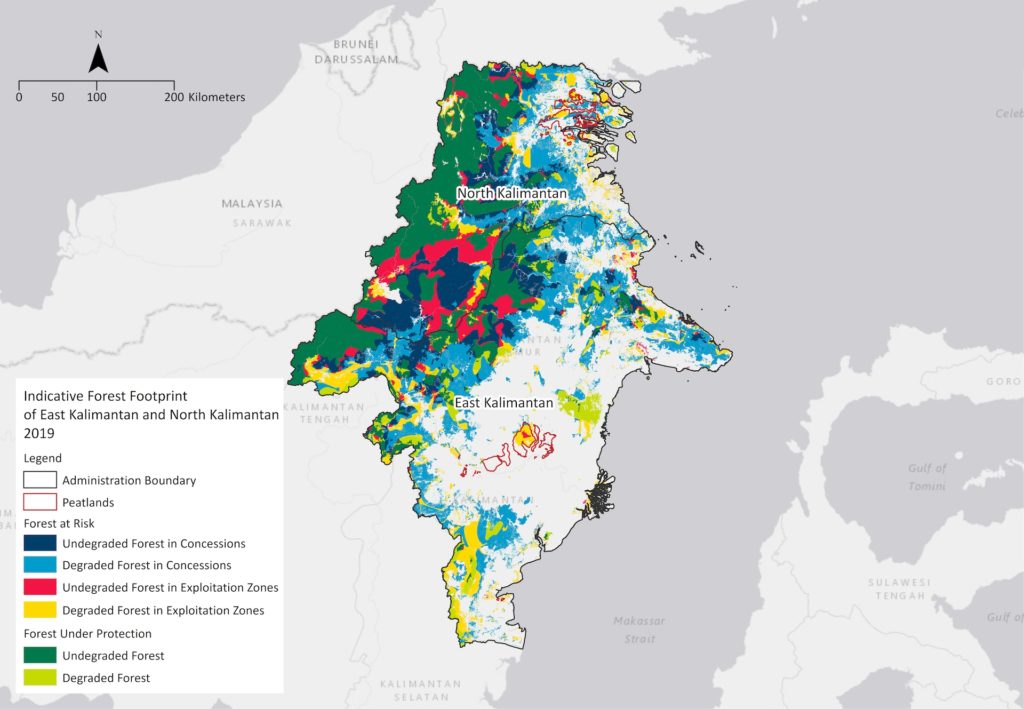

米環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク(本部サンフランシスコ、以下、RAN)は14日、新報告書「ボルネオ島 最後の森林を守る:地域コミュニティの闘い」を発表し(注1)、インドネシアの森林減少率が過去数年で減少しているにもかかわらず、同国に残る重要な熱帯林の多くは依然として危機的状況にあると警鐘を鳴らしました。熱帯林の多くは企業のコンセッション(事業管理地)にあり、伐採や植林地および農園への転換のリスクに常にさらされています。本報告書は、地域および先住民族コミュニティによる森林保護・管理、そして産業開発への人々の抵抗がボルネオ島最後の熱帯林を守る最善の方法の一つであると結論づけています。

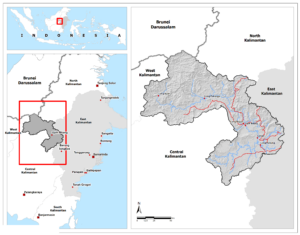

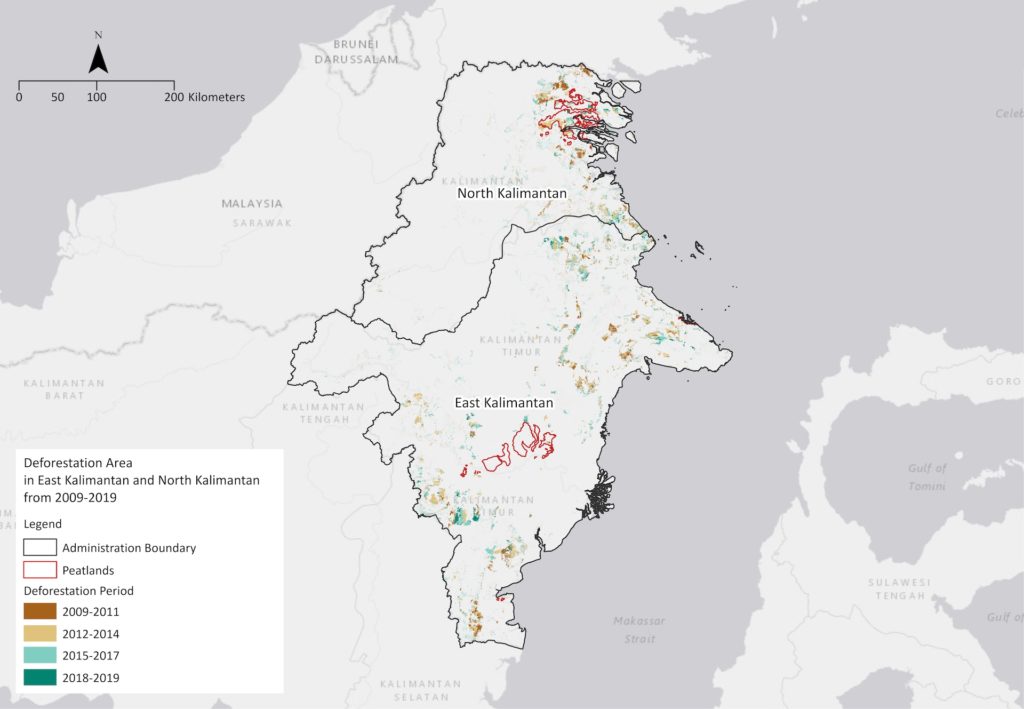

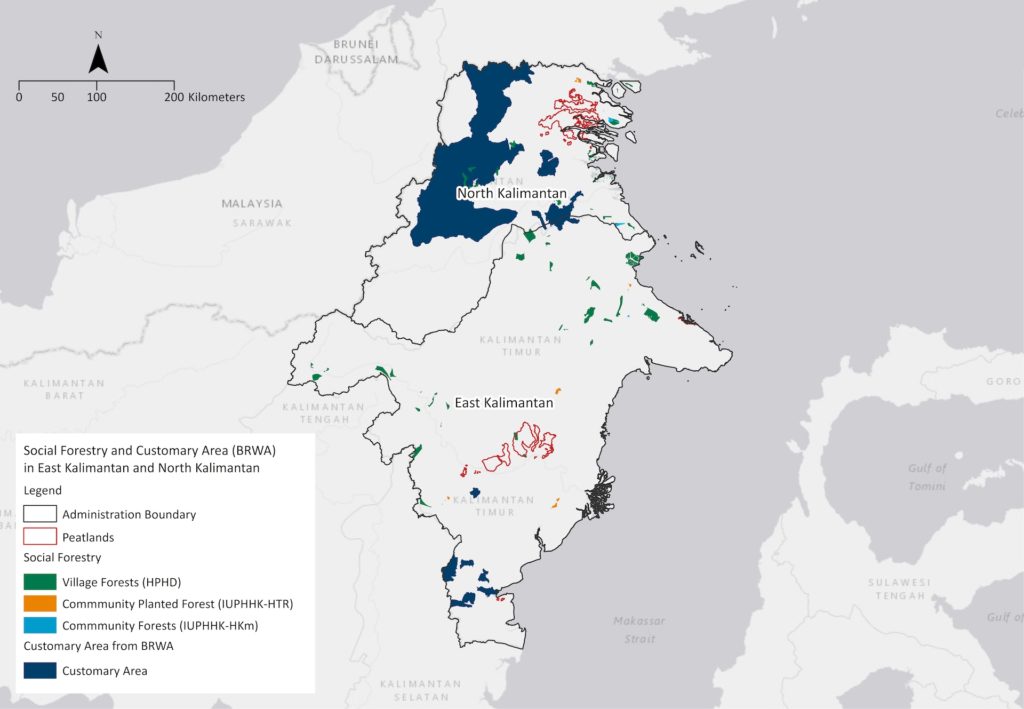

本報告書は「ハート・オブ・ボルネオ」として知られる北カリマンタン州と東カリマンタン州の重要な地域に焦点を当てています。先住民族コミュニティ「ロング・イスン村」の人々が、10年以上にわたって彼らの土地での伐採事業に抵抗し、土地権の法的承認を求めてきた力強い闘いを説明しています。また人々がこれまで直面してきた激しい脅迫や不当逮捕についても記載しています。

地図:ロング・イスン村は東カリマンタン州マハカムウル県(マハカム川上流)に位置する

ロング・イスンの村民で「ロング・イスン森林管理組織」の代表であるテクワン・アジャ(通称テクワン)は「私は、森や土地、水、そして尊厳を含め『生命の源』を守ろうとしたことで109日間も逮捕されました。その後、私は今も容疑者に指定され、警察への出頭が求められています」と訴えました。テクワンは地元警察に罪状もなく投獄され、犯罪者にされました。ロング・イスンの人々は、 これはコミュニティと対立する伐採企業が警察の力を借りて、コミュニティに力ずくで伐採事業を承認させようと仕組んだ方策だと考えています。

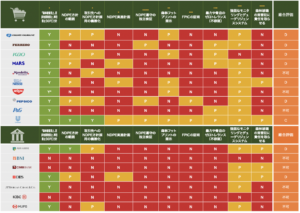

大手消費財企業の多くは重要な森林保護方針である「森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止」(NDPE、注2)を採用する一方で、ロング・イスンの事例に関わりがあります。プロクター&ギャンブルとモンデリーズなどの消費財企業は、有力な複合企業グループのハリタ・グループと取引を続けています。日本企業では日清食品がハリタグループのコントロール下にある搾油工場からパーム油を調達していることを開示しています(注3)。また伊藤忠建材の取引先にはハリタグループの合板工場も含まれます(注4)。

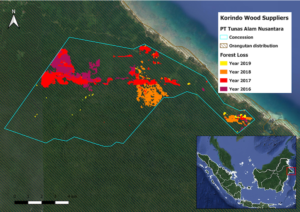

ハリタ・グループはインドネシアのパーム油および木材部門で最も影響力のある企業グループの一つです。ロング・イスンの森林開発の権利を有する伐採企業の2社は、同グループのコントロール下にあります。ハリタ・グループがロング・イスン村の慣習権を侵害し、コミュニティ慣習地からの撤退を拒否したことから、国際的な紙・木材認証制度の一つである森林管理協議会(FSC)に正式な苦情が申し立てられました。その後2017年にFSC認証の基準に対する違反が確認されたとして、FSCはロング・イスンの土地紛争に関連してハリタグループ企業1社の認証を取り消しました(注5)。2023年2月には、別のハリタグループの木材企業の認証が一時停止となり(FSC要求事項への重大な不適合のため)、FSCはハリタグループとの上記苦情に対応するために行っていた調停手続きの停止を発表しました(注6)。

写真:バレンタインデーに合わせて行われたモンデリーズ本社前でのアピール行動、米国シカゴ、2023年2月14日 ©️Juliste G / RAN

RAN 森林キャンペーン・ディレクターのダニエル・カリロは「地球規模で、私たちは止めることのできない気候危機の瀬戸際にいます。これ以上の森林破壊はさらなる瀬戸際へと追い込むだけです。一方で、コミュニティの人々は私たちみんなのために貴重な熱帯林を守ろうとし、高まる脅迫と報復に直面しています。このような状況には今すぐ歯止めをかける必要があります。多国籍消費財企業には、今の状況を変える力があります」と強調しました。

RANはプロクター&ギャンブル、モンデリーズ、日清食品、そして本事例と関わりのある消費財企業に自社の調達方針を実行し、調達先であるハリタ・グループに、ロング・イスンの慣習林と重なる地域での木材事業案を含め、グループの全事業でのNDPE方針遵守を求めるよう要請しています 。

「ハート・オブ・ボルネオ」地域は、ボルネオ島の熱帯林の大部分が集中する北カリマンタン州と東カリマンタン州にあります。両州の森林の3分の2近くが今も企業の事業管理地内にあることから、この地域への脅威は高まっています。インドネシアの首都移転計画も間近に迫り、熱帯林への脅威をさらに大きくしています。

ハリタグループは、上記の件に関する申し立てを否定しました。同グループの返答はこちらに掲載しています。

RAN.org/publications/long-isun/

注1)報告書「ボルネオ島 最後の森林を守る:地域コミュニティ抵抗の事例」

日本語版

英語版

ウェブサイト「ボルネオ島の消えゆく森を守る 〜先住民族「ロング・イスン」の闘い〜」

モンデリーズ社への署名(英語)

注2)パーム油や紙パルプなど森林破壊を引き起こす産品事業の生産・投融資に欠かせない国際基準。NDPEはNo Deforestation、No Peat、No Exploitationの略。

注3)日清食品「ミルリスト」(2021年版)2023年2月閲覧

https://www.nissin.com/jp/sustainability/environment/business/procurement/pdf/PalmOilMills_2021.pdf

注4)PT. Titra Mahakam Resources Tbk. “PT. Tirta Mahakam Resources Tbk. Financial Statements.” IDN Financials. September 2022.

https://idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/financial-statements/TIRT/2022/3Q_2022_TIRT_Tirta+Mahakam+Resources+Tbk.pdf

注5)参考:Forests People Programme. “FSC to investigate renewed complaints of human rights violations by Roda Mas Group”. Forests People Programme June 2020.

https://www.forestpeoples.org/en/timber-pulpwood-and-fsc/press-release/2020/fsc-investigate-renewed-complaints-human-rights

注6)FSCジャパン「FSCはHaritaグループとの調停の中止を決定しました」、2023年2月9日

https://jp.fsc.org/jp-ja/newsfeed/fsc-will-not-pursue-mediation-with-harita-group

参考

RAN「キープ・フォレスト・スタンディング〜森と森の民の人権を守ろう」キャンペーン関連

プレスリリース:新報告書「森林&人権方針ランキング2022」発表〜日清食品、三菱UFJは低評価 〜 (2022/6/15)

https://japan.ran.org/?p=2011

プレスリリース:新報告書「森林フットプリント評価 2021」発表〜インドネシア・ボルネオ島の森林と地域コミュニティへの影響について、大手消費財企業10社の開示状況を評価〜(2021/10/22)

https://japan.ran.org/?p=1919

※更新:「ボルネオ島 最後の森林を守る:地域コミュニティ抵抗の事例」日本語版を追加しました(2023年3月20日)。

団体紹介

レインフォレスト・アクション・ネットーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGOです。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。2005年10月より、日本代表部を設置しています。

https://japan.ran.org

本件に関するお問い合わせ先

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

コミュニケーション:関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org